文化財

本殿・幣殿・拝殿・神門・神楽殿・金刀比羅宮・境内地が「群馬県指定重要文化財」に指定されています。

本殿をはじめ各建物は、日本や中国の故事にちなんだ彫刻が施されています。

本殿ほんでん

- 建立

- 宝暦十三年(一七六三年)

- 構造

- 一間社側面一間入母屋造、向拝一間、銅板葺(当初茅葺)

- 工匠

- 大工 武州玉ノ井(現埼玉県熊谷市)

今村修利、俵屋喜七、高橋義七

産泰神社の主祭神である木花佐久夜毘売命を祀る宮殿を納める本殿は、各部材に細やかな彫刻が施され(正面向拝の獅子と獏、側面海老虹梁上の籠彫の牡丹、主屋四方には獅子、四方隅木を支える蜃など)、さらに胴部分には、透彫の二十四孝の「老莱子」「唐婦人」、謡曲の「高砂」の彫刻があり、腰・軒下部分にも「唐子遊び」等の透彫彫刻が嵌め込まれ、往時の社殿建築の特徴を伝えています。(彫刻は全て極彩色仕上)

幣殿へいでん

- 建立

- 十九世紀前期(拝殿と同時期と推定)

- 構造

- 正面一間側面二間、正面拝殿接続、背面切妻造、銅板葺

本殿と拝殿の間にあり幣帛を捧げる幣殿は、建立年代は不明ですが、内部格天井の源氏物語を描いた絵師が拝殿と同じことから、同時期のものと推定できます。両側面に透彫の鯉の滝登りの彫刻を嵌め、柱上部の突き出た部材に波間の鯉が彫り出され、極彩色で彩られています。

拝殿はいでん

- 建立

- 文化九年(一八一二年)

- 構造

- 正面三間側面二間 入母屋造、向拝一間、軒唐破風付、銅板葺(当初茅葺)

- 工匠

- 棟梁 信州諏訪郡上桑原村(現長野県諏訪市)

大隅流 矢崎久右衛門(元形) ほか

参拝の場である拝殿は、本殿から四十九年後の建立です。正面の大きな茅葺の形に倣った唐破風屋根と大屋根、その下にある鳳凰、龍に乗る仙人、獅子、象の彫刻、さらにその背面にある阿吽の龍、波兎紋様等の極彩色の彫刻が参拝者を迎えています。また内部格天井には百十二枚の花鳥が描かれています。

神門しんもん

- 建立

- 天保四年(一八三三年)

- 構造

- 三間一戸八脚門 側面二間、入母屋造、軒唐破風付、銅板葺(当初茅葺)

神門は社殿が整えられた二十一年後の建立です。三手先という組物で三段に軒を張り出し、大きく迫り出した、かつての茅葺の形を伝える大屋根を支えています。嵌め込み彫刻は無く、虹梁、木鼻、組物尾垂木、軒支輪に、手の込んだ唐草彫刻、獅子と牡丹、波頭紋と象、蜃、雲紋の彫刻が施されています。全体が素木造で江戸後期の特徴を伝えています。

神楽殿かぐらでん

- 建立

- 十八世紀後半

- 構造

- 入母屋造、銅板葺(当初茅葺)、船枻造、手摺付高床式舞台

船枻造により軒を迫り出し、かつての大きな茅葺屋根(現在銅板葺)を支え、入母屋屋根の妻面を正面に向けています。彫刻は木鼻、虹梁、縁を支える持送板に唐草彫刻が見られますが控えめで、装飾化が進んでいない十九世紀前の外観を呈しています。手摺付高床式舞台の後方に楽屋を備える県内でも稀少な造りです。現存する明和元年(一七六四)の奉納額が長い歴史を伝えています。

金刀比羅宮ことひらぐう

- 建立

- 文化七年(一八一〇)

- 構造

- 正面三間側面一間、入母屋造、向拝一間、亜鉛鉄板葺(当初茅葺)

- 工匠

- 棟梁 信州諏訪郡上桑原村(現長野県諏訪市)

大隅流 矢崎久右衛門(元形) ほか

拝殿建築の二年前の建立で、拝殿と同じ大工棟梁矢崎久右衛門(元形)が手掛けています。拝殿の背面に本殿を突き出し、祭神大物主命を祀っています。造りは小振りですが、木鼻の獅子と象、正面向拝柱をつなぐ水引虹梁の唐草彫刻、その上の龍の丸彫彫刻等に手を掛け、さらに柱間上部には透彫の「琴高」「黄安」「通玄」などの儒教の仙人の彫刻が社殿を飾っています。

境内地けいだいち

本殿・幣殿・拝殿・神門をはじめ、磐座(いわくら)・金刀比羅宮・神楽殿などがあり、境内地全体が文化財指定を受けています。

産泰神社太々神楽さんたいじんじゃだいだいかぐら

4月18日の産泰神社例祭では、市指定重要無形文化財の産泰神社太々神楽が奉納されます。

奉納額に明和元年(1764年)のものが現存することから、長い歴史があることが伺えます。

八稜鏡はちりょうきょう

- 寄託

- 高崎歴史博物館

背面には、外区の各花弁ごとに瑞花のレリーフが見られ、内区もまた花弁形をしており、瑞花が配される中に相対して二羽の鳳凰が飛び交う姿が見られます。縁どり、文様などから平安時代の作と推定されます。

彫刻

本殿、幣殿、拝殿には、日本や中国の故事にちなんだ彫刻が施されています。

老莱子ろうらいし

- 場所

- 本殿に向かって左側面上部

老莱子は、親孝行の物語として知られている二十四孝の一つです。莱子は親を悲しませないために、年老いても子供のように振るまい続け、親を喜ばせたといいます。この彫刻では、莱子が親の前で美しい着物を着て、自分の老いを感じさせないよう振るまう姿が描かれています。

唐夫人とうふじん

- 場所

- 本殿に向かって右側面上部

二十四孝の一つです。唐の崔寛の妻である唐夫人は、姑が歯がなくなり食事に困っていたことを憂い、毎日自分の乳を飲ませお世話をしていました。彫刻では姑に乳をのませる姿が描かれており、姑に仕えた美談として伝わっています。

高砂たかさご

- 場所

- 本殿背面

謡曲「高砂」の一場面で、夫婦円満、長命の大変縁起のいい物語として知られています。彫刻では、阿蘇神社宮司の友成が上洛の途中に高砂の浦で、落葉を掃く老夫婦(松の精)に相生の松の由来について尋ねている場面が描かれています。

登竜門とうりゅうもん

- 場所

- 幣殿側面

中国の故事の一つです。黄河には竜門と呼ばれる急流があり、ここを登り切った鯉は龍になると言われています。逆流に負けない忍耐強さや、立身出世の喩えとして伝わります。彫刻では滝を昇る鯉が描かれています。

江革こうかく

- 場所

- 拝殿に向かって右側の脇障子

二十四孝の一つです。後漢の江革は母子二人で助け合って生活をしていました。江革は母を大切にし、出世し官吏の役に就いても、外出する際は母を車に乗せ自ら引いたとのことです。彫刻では母を自らが引く車に乗せている姿が描かれています。

楊香ようこう

- 場所

- 拝殿に向かって左側の脇障子

二十四孝の一つです。魯の楊香は15歳の時、父と山で柴刈をした際、突然猛虎が現れ父親に襲い掛かりました。楊香は父を守るため猛虎に飛びつき撃退したといわれています。彫刻では猛虎に勇ましく立ち向かう楊香が描かれています。

龍りゅう

- 場所

- 拝殿正面

拝殿正面の海老虹梁には、阿吽の龍が彫られています。右側には阿形の昇り龍、左側には吽型の降り龍がそれぞれ頭を内側に向け、社殿を守りながら参拝者を見守っています。

竹生島ちくぶしま

- 場所

- 拝殿正面

波の中に兎が彫られた波兎文様は謡曲「竹生島」の一節に由来します。謡曲では、月明かりに照らされた水面に白い波が立つさまは、まるで何匹もの兎が飛び跳ねているようだと謡われています。そのため、波兎文様は子孫繁栄や豊穣をもたらす縁起のいい文様といわれています。

殿内

拝殿と幣殿それぞれの天井は、細密な絵画で彩られています。

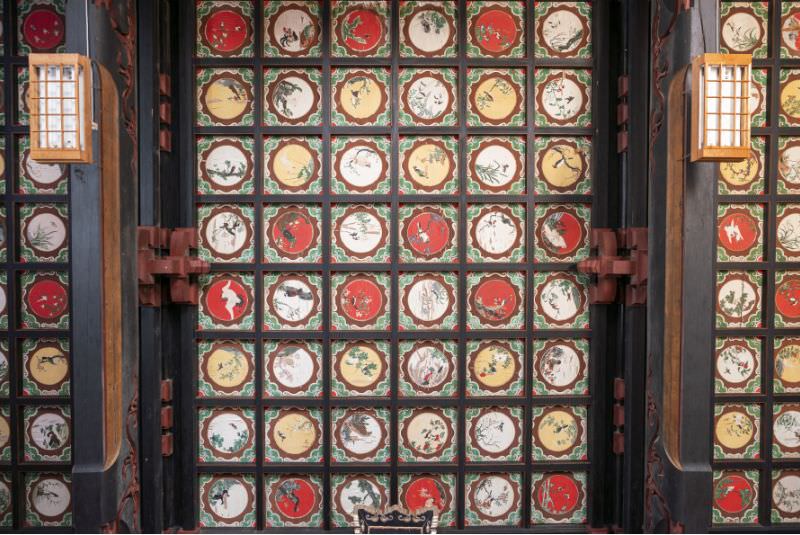

花鳥かちょう

- 場所

- 拝殿天井

拝殿天井には112枚の花鳥図が描かれています。「壽笑亭一重文化十二年(1815年)」の墨書があることから、花鳥図の作者と制作年代を表すものであると推測されています。

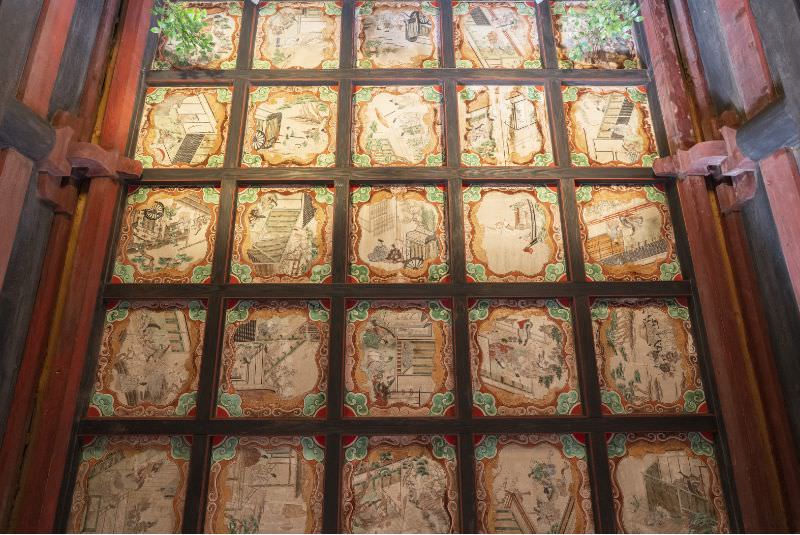

源氏物語げんじものがたり

- 場所

- 幣殿天井

幣殿天井には、創建当時に描かれたとされる源氏物語の天井画が残っています。55㎝の正方形に組まれた格天井に、源氏物語の「桐壺」から三十帖「藤袴」までの各帖からそれぞれ一場面が描かれています。「上増田住人」「積美圓惠水」の墨書があり、作者と推測されています。