1.七福神とは?

1-1. 福徳の神

七福神とは、福徳の神として日本で信仰される七柱の神様のことです。

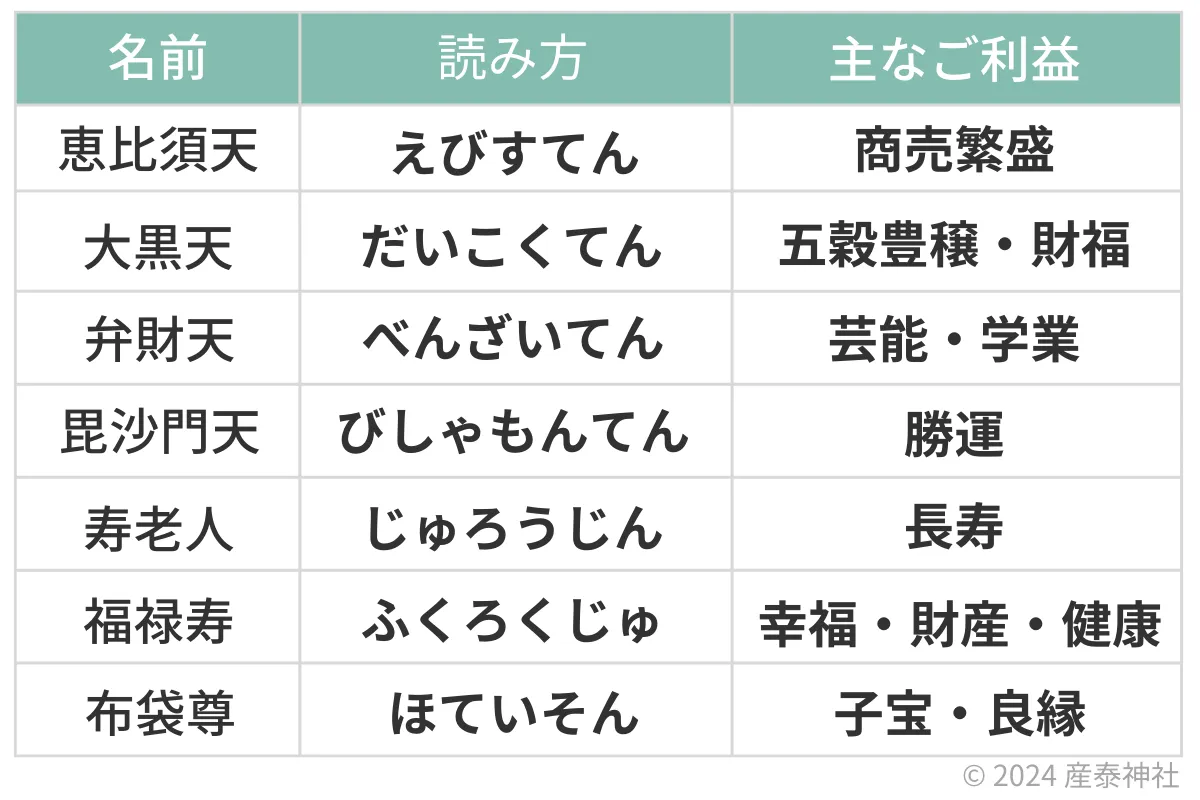

現在では七福神といえば、次の七柱の神様が挙げられます。

| ・恵比須神(えびすかみ) ・大黒天(だいこくてん) ・弁財天(べんざいてん) ・毘沙門天(びしゃもんてん) ・寿老人(じゅろうじん) ・福禄寿(ふくろくじゅ) ・布袋尊(ほていそん) |

このうち、恵比須天は古神道の神様(日本)、大黒天・弁財天・毘沙門天は仏教の神(インド)、寿老人・福禄寿は道教の神仙(中国)、布袋尊は実在したといわれる禅僧(中国)です。

したがって、七福神は、日本・インド・中国の宗教の神様の集団といえます。

なお、「七」という数字は、インド伝来の「仁王護国般若波羅蜜経」というお経にある

「七難即滅 七福即生」

(しちなんそくめつ、しちふくそくしょう)

意味:七つの難を消して、七つの福を授けたまえ

という仏教語に由来するとされています。

また、七福神が成立した室町時代の末期の禅僧に好まれた、中国の「竹林の七賢人」という絵になぞらえて、七柱を集めたともいわれています。

1-2. 英語では「Seven Lucky Gods」

七福神は日本で信仰される神様ですが、英語では“Seven Lucky Gods”といいます。

・Seven =七

・Lucky =福

・Gods =神様

七福神を英語で説明で説明すると、

Seven Lucky Gods is a group of gods in Japan. People believe that they bring us good luck and happiness.

(訳:七福神とは、日本の神様のことです。彼らは私たちに幸運と幸せをもたらすと信じられています。)

多くの英語圏で信仰されるキリスト教は一神教ですので、日本のように万物に神様が宿り八百万の神が存在するというのは、英語圏の人々からすると特殊なことなのです。

2.七福神の名前と読み方は?ご利益は?

2-1. 恵比須神(えびすがみ)|商売繁盛

【読み方】えびすがみ

恵比須天は、日本神話に出てくる神々の中でも庶民に親しまれる身近な神様の一人です。

そのため、「えびす」は多様な表記や呼び方がされています。代表的な表記を挙げると、「恵比寿」「戎」「夷」「蛭子」「恵比酒」「江美須」「狄」「胡」などがあります。地域によっては、「えべつ」「えべっ」と呼ぶことがあります。

敬称を付け「えびすさま」や「えびすさん」「えびすてん」などと呼ばれ親しまれています。

【出 身】日本(「古事記」より)

【特 徴】狩衣(かりぎぬ)、指貫(さしぬき)に風折烏帽子(かざおりえぼし)をかぶり、右手には釣り竿、左手には鯛を抱えています。釣り竿は「釣りして網せず」、つまり暴利をむさぼることなく清い心を象徴しています。

【出 自】恵比須天の出自について、主に「蛭子(ひるこ)」に由来するという説と、「事代主神(ことしろぬしのかみ)」に由来する説とがあります。

| ・「蛭子」説 蛭子とは、「古事記」に登場するイザナギとイザナミが結婚して最初に生まれた子どもです。その子どもは3年経っても歩けるようにならず、葦船に乗せて捨てられてしまいました。この子どもが恵比須神だといわれています。 |

| ・「事代主神」説 事代主神は、大国主神の息子です。大国主神が天照大神に国譲りをした際に、自らも地上の支配権を皇室の祖先に譲って海の果てに姿を消しました。この神様を恵比須神と考える説です。 |

【ご利益】商売繁盛、漁業

漁業地帯に住む古代の人々の間には、海からの漂着物をご神体としてお祀りする風習が広く見られました。

これが古事記に出てくる「蛭子」や「事代主神」と結びつけられ、海から流れ着いた神様を恵比須神とし、漁業をもたらす海の神様としてお祀りされたのがはじまりです。

やがて、漁業や農業が盛んであることは地域の経済を潤すため、恵比須神は次第に商売の成功にご利益のある神様と考えられるようになりました。

このようにして、恵比須神は商売繁盛という福をもたらす神様とされ、商人たちを中心に親しまれるようになりました。

2-2. 大黒天(だいこくてん)|五穀豊穣・財福

【読み方】だいこくてん

【出 身】インド

【特 徴】狩衣に烏帽子をかぶり、右手に打ち出の小槌、左手には宝物が入った大きな袋を抱え、米俵の上に座っていることが多いです。

日本に入ってされ習合た大国主命が古事記の中で鼠に救われたという神話があることから、「鼠」が大黒天に使える動物として描かれます。

【出 自】もとは、インドの破壊神であるシヴァ神の化身の一つで、サンスクリット語では“マハーカーラ”と呼ばれる恐ろしい暗黒の神様でした(マハー=大きい、カーラ=黒)。

このマハーカーラ、インドでは三つの顔と六本の腕を持っていましたが、中国では顔が一つ・腕が二本の穏やかな表情の仏となり、食物神として広く信仰されるようになります。

そして、日本に入ると出雲の大国主命と混同・習合されていきます。「大黒」と「大国」は同じ「ダイコク」という響きが共通するため、次第に一体視されるようになったと言われています。

【ご利益】五穀豊穣、財福

2-3. 弁財天(べんざいてん)|芸術・学業

【読み方】べんざいてん

弁財天は、芸術・学業・音楽・芸能の神様ですので、本来の意味から「弁才天」と書くこともあります。

【出 身】インド

【特 徴】天女の姿をして、琵琶を奏でる姿で描かれます。

元来水の神様であったこと、他にも宇賀神という蛇神と習合したとの説もあり、白蛇を遣いとしています。

【出 自】もとはインドの河川や水の神様で、サンスクリット語では「サラスヴァティ」と呼ばれる美しい女性の神様です。ヒンズー教の三大神の一柱である創造神・ブラフマーの妻とされます。

仏教に取り入れられた後、日本に入ってきた当時ははじめは技能の神様として崇められましたが、日本神話の神様である市杵島姫命と同一視され、江戸時代には福の神としての信仰を集めました

【ご利益】芸術、学業

水の流れる音から、インドでは音楽や弁舌(知恵)の神様として信仰されており、日本では芸術や学業に関する福の神として親しまれています。

2-4. 毘沙門天(びしゃもんてん)|勝運

【読み方】だいこくてん

【出 身】インド

【特 徴】鎧兜で身を固め、右手に三股の槍、左手に宝塔を持った恐ろしい怒りの表情をしています。

【出 自】インドにおけるヒンズー教の軍神「クーベラ」が、仏教の守護神とされる四天王の一人である多聞天として取り入れられたのち、日本では毘沙門天と呼ばれるようになりました。

【ご利益】勝運

2-5. 寿老人(じゅろうじん)|長寿

【読み方】じゅろうじん

【出 身】中国

【特 徴】頭巾をかぶって、右手に団扇を持ち、杖をつく老人の姿をしています。

この杖に結び付けられている巻物には、人間の寿命が記されているといわれます。また、鹿を従えた姿で描かれることがあります。鹿は、不老長寿の神とされます。

【出 自】日本ではあまり知られていませんが、竜骨座という星座の中に「カノープス」と呼ばれる、太陽を除くとシリウスに次いで全天で2番目に明るい恒星があります。

中国ではかつてこの星を「寿星」または「南極老人星」と呼んでおり、この星を人格化したものが寿老人とされています。中国の人々は、稀にしか見ることができない南極老人星を、天下泰平のときにだけ現れるめでたい星と信じていました。

なお、南極老人星の化身という意味で、福禄寿と同一の神様であるともいわれています。

また、道教の開祖である老子ともいわれます。

【ご利益】長寿

2-6. 福禄寿(ふくろくじゅ)|幸福・財産・健康

【読み方】ふくろくじゅ

【出 身】中国

【特 徴】頭が異様に長く、豊かな白髭をたくわえた、背の低い老人の姿をしています。長寿の象徴である鶴と亀と一緒に描かれることが多いです。

「福」「禄」「寿」という、道教で理想とされる三徳を供えた福禄寿は、すばらしい仁徳を持った神様ともいわれています。

【出 自】中国の泰山の山の神であり、寿老人と同じく南極老人星の化身とされます。中国では、寿老人と福禄寿は同じ南極老人星を擬人化した同一人物ですが、日本では別人としてそれぞれを七福神とされています。

【ご利益】幸福・財産・健康

2-7. 布袋尊(ほていそん)|子宝、良縁

【読み方】だいこくてん

【出 身】中国

【特 徴】背が低く、肥満体。胸と腹をはだけて腹太鼓を出しています。いつも愉快そうに大きな口をあけて笑っており、いかにもおめでたい風貌をしています。

右手に団扇を持ち、傍らにある布袋には物乞いをして他人からもらった食べ物や日常品が入っています。

実は、この布袋の中身は全て物乞いをして他人からもらったものです。彼は、自らは働くことなく、喜捨によって生活していました。

【出 自】唐代末期の中国に実在した禅僧であるといわれます。七福神の中で唯一実在の人物をモデルとしています。

彼は没後、弥勒菩薩の生まれ変わりだと考えられ、神格化されました。

この禅僧がどんな人物だったかはほとんど明らかではありませんが、官寺での出世を目指すことなく、自らも労働に従事せず、物乞いをしながら放浪生活を送ったといわれています。

【ご利益】子宝、良縁

3.七福神の歴史は?

3-1. 飛鳥時代|大国主神信仰の後退

大国主命は、日本神話に登場する最も重要な神様の一人であり、出雲大社の主祭神です。大国主命といえば、「因幡の白兎」や「国譲り」の神話が有名です。

この大国主命への信仰は、弥生時代中期(1世紀半ば頃)に出雲の豪族たちによって作られ、古代日本の祖霊信仰と合わさって日本各地に急速に広まり、地方豪族によって祭祀が行われました。

しかし、飛鳥時代の直前(6世紀初め)になると、皇室の祖先は大国主命に変わり天照大神であると唱えられるようになり、大国主命信仰は次第に後退していくこととなります。

3-2. 平安時代|恵比須信仰と大黒天信仰の広がり

福の神の信仰の起源は、大黒天信仰と恵比須信仰の広まりにあると考えられています。

大黒天は台所の守り神、恵比須神は航海安全の神として、その土地の神様である氏神とは異なる性格を持つこの二柱への信仰が、人々の間で広まっていきました。

3-3. 室町時代|狂言により福の神信仰が広まる

鎌倉時代から室町時代にかけて商業が発展していくなかで、福の神信仰が形成されたとされています。

室町時代といえば、朝廷の指導力が低下し、幕府の将軍である足利家の力も十分とはいえない一方で、有力な守護大名による勢力争いが絶えない不安定な時代でした。

このような状況を背景に、自分の才覚で財産を築いてきた京都の商人たちを中心に、福の神が信仰されるようになります。

こうして、室町時代の末期には「七福神」が福徳をもたらす神々としてまとめられるようになり、狂言などの文化を通じて人々の間で信仰が広がりはじめます。

七福神の構成は変動しましたが、恵比須神・大黒天・毘沙門天などが主要な神様として認識されるようになりました。

3-4. 江戸時代|七福神が現在の構成に

江戸時代になると、七福神信仰が庶民の間で広く普及しました。

この頃から七福神巡りが盛んに行われるようになり、新年に七福神を祀ることで一年の幸福を祈願する習慣が定着しました。

七福神の構成もこの時代に確定され、現在一般的に知られる七柱(恵比寿神、大黒天、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋尊)が七福神として定着しました。

4.七柱の順番は?

4-1. 特に順番は決まっていない

結論からいうと、七福神の順番は特に決まっておらず、七柱の中での格の順列もありません。

順番は決まっていませんが、特に人気の高い恵比須神と大黒天、そして唯一の女性の神様である美しい弁財天が目立つ位置に配置されることが多いです。

5.七福神にまつわる疑問を解消!

5-1. なぜ宝船に乗っているのか?

七福神といえば、七柱が宝船に乗っている絵を思い浮かべる人が多いでしょう。

「初夢を見る日は枕の下に七福神の宝船の絵を敷くといい」という俗説は有名です。

宝船とは、財宝や米俵を乗せた船のことです。

七福神はこの宝船に乗ってやってくると信じられており、おめでたい縁起物とされています。

この宝船の帆には「寶」もしくは悪い夢をいい夢に変えるとされる「獏」の文字が書かれ、美しい女性の神様である弁財天を中心に、その左右には人気の高い恵比須神と大黒天を配し、他の四柱は後列に並べられます。

では、そもそも、なぜこの神様たちは宝船に乗っているのでしょうか?

5-1-1. 七福神は海の果てから来るとされるから

七福神が宝船に乗っている理由については諸説あります。

まず、古くから日本人は、「幸福は海の果てから来る」という考えを持っていました。他にも、恵比須神とされる事代主命が国譲りの後に海の彼方に行った、同じく恵比須神とされる蛭子神が葦船で流されたということからもわかる通り、海の果てに神様がいるともされていたからです(「常世の国」といいます)。

日本の神話にも、葦船・天鳥船・天磐船など宝船に似た船が登場します。いずれの船も、神々が乗ってきて日本に上陸するというお話です。

七福神を信仰した最古の人物ともいえる聖徳太子が詠んだ、七福神が船に乗ってくる様子について和歌の回文も有名です。

「なかきよの、とをのねふりの、みなめざめ、なみのりふねの、をとのよきかな」

(長き夜の遠の眠りの皆目覚め浪乗り船の音の良きかな)

他にも、徳川家康が狩野派の画家に描かせたことをきっかけに、宝船に乗った七福神のイメージが広まったともいわれます。

一方で、京都の禅寺では室町時代後半から宝船に乗った七福神の絵が描かれていたとも。

広く親しまれていた七福神であるからこそ、そのはじまりは様々に考えられます。

5-2. 七福神がお祀りされているのは神社?お寺?

5-2-1. 神社とお寺、両方です

七福神は、神様と仏様の要素をあわせもっています。

恵比須神は日本神話に登場し、大黒天・弁財天・毘沙門天は仏教に取り入れられた仏です。

例えば、東京で最も馴染みのある隅田川七福神では、恵比須神・大黒天・寿老人は神社で、毘沙門天・弁財天・布袋尊は寺院でお祀りされています(福禄寿は向島百花園でお祀りされています)。

5-3. 七福神は格の低い神様って本当?

5-3-1. 個人の気軽な願いを叶える神

古くから農民が大切にしてきた氏神様は、地域を守護してくれる神様としてお祀りされています。

これに対し、福の神である七福神は、個人の願いをかなえる神様として祀られていました。

そのため、お経や念仏を唱える必要もなく、新しく神棚や仏壇を作る必要もなく、お神札や絵馬や置物を飾っておけばよいという点で、どちらかと七福神は信仰が手軽であるとされます。

お供えをする者だけに、それに合ったご利益を授ける神様なのです。

5-4. 七福神を由来とする食べ物は?

5-4-1. 福神漬け

カレーと一緒にいただくことが多い「福神漬け」。

身近な食べ物ですが、実は七福神を由来とします。

福神漬けは、明治10年頃に酒悦の十五代目・野田左右衛門が発明しました。

原材料には、大根・なす・蕪・瓜・しそ・レンコン・刀豆の7種類の野菜が使われているので、七福神にちなんで名づけられたといいます。

また、別説によると、「福神漬け」は大変おいしいので他におかずが必要なく、知らず知らずのうちにお金がたまる縁起のよい漬物であり、福の神も一緒に漬けてあるのだろうと「福神漬け」と呼ばれるようになったともいわれています。

6.まとめ

さて、いかがだったでしょうか。

七福神は日本だけでなく、中国やインドから様々な背景を持った神様たちです。

七福神のそれぞれの名前と主なご利益は、次の通りです。

| 恵比須神(えびすがみ)|商売繁盛 大黒天(だいこくてん)|五穀豊穣・財福 弁財天(べんざいてん)|芸術・学業 毘沙門天(びしゃもんてん)|勝運 寿老人(じゅろうじん)|長寿 福禄寿(ふくろくじゅ)|幸福・財産・健康 布袋尊(ほていそん) |子宝、良縁 |

ご自身のお願い事にあったご利益のある神様をお祀りし、しっかりと手を合わせることで、願いが成就するとよいですね。

<参考資料>

武光誠「七福神の謎77」2013年 祥伝社黄金文庫

久慈力「七福神 信仰の大いなる秘密」2003年 批評社

「シリーズ日本の信仰 図説 七福神」2002年 戎光祥

| [質問]七福神の名前は? |

| [回答]恵比須神(えびすかみ)・大黒天(だいこくてん)・弁財天(べんざいてん)・毘沙門天(びしゃもんてん)・寿老人(じゅろうじん)・福禄寿(ふくろくじゅ)・布袋尊(ほていそん)です。 |

| [質問]七福神はそれぞれ何のご利益の神様ですか? |

| [回答]主に、恵比須神は「商売繁盛」、 大黒天は「五穀豊穣・財福」、弁財天は「芸術・学業」、毘沙門天は「勝運」、寿老人は「長寿」、福禄寿は「幸福・財産・健康」、布袋尊は「子宝、良縁」にご利益のある神様とされます。 |

| [質問]七福神を並べる順番は? |

| [回答]七福神の並びには特に決まっていません。しかし、恵比須神と大黒天は七福神の中でも人気が高く、また弁財天は唯一の女性の神様であることから、この三柱が中心もしくは前列に配置されることが多いです。 |