INDEX

1. お食い初めとは?

1-1. 赤ちゃんが食べ物に困らないよう願う儀式

お食い初めは「赤ちゃんが生涯食べ物に困らず幸せに過ごせますように」との願いを込めて行われる日本古来からの儀式です。

「お食い初め膳」と呼ばれる料理を赤ちゃんに食べさせる真似をすることで、赤ちゃんが食べ物に困ることなく元気に成長できることを願います。

1-2. 生後100日前後で行う

お食い初めは、生後100日前後で行われるのが一般的です。そのため「百日祝い(ももかいわい)」「100日祝い」とも呼ばれます。

現代のように医療が発達していない時代、赤ちゃんが無事に成長することは、今以上に困難なことでした。

そのため、赤ちゃんが無事生後100日の節目を迎えられることは、家族にとってはとても喜ばしいお祝いだったのです。

現代のお食い初めは、お食い初めの儀式を行ったのち、赤ちゃんを囲んでの食事会や記念撮影などを行います。

難しい決まりはなく、それぞれの家庭に合わせた形で行えるお祝いですので、是非やってみましょう。

1-3. 平安時代の儀式が由来

お食い初めの儀式の由来は、平安時代といわれています。

平安時代の朝廷や貴族の間では、生まれて50日目の赤ちゃんにお餅を咥えさせる「五十日の祝い(いかのいわい)」という儀式を行っていました。

五十日の祝いはのちに100日目に行うことになったため「百日(ももか)」の祝いと呼ばれるようになります。

平安時代について書かれた「河海抄(かかいしょう)」にも「冷泉天皇の生後百日後に御餅を供す」とあり、冷泉天皇が生後100日後に「お餅でお食い初め」をしたという記述が残っています。

室町時代になると、魚を用いた「真魚の祝い(まなのいわい)」と呼ばるお祝いが行われるようになります。

さらに、現在のようにお膳に様々な食事をのせてお祝いをする形になったのは、江戸時代になってからといわれています。

1-4. 今も昔も大切な子どもの成長を願う家族の儀式

お食い初めの儀式において、祝い方の形や祝い膳の品数や料理は歴史とともに変化してきました。

昭和初期は、今よりも品数が多く、サラダやハンバーグ、プリンなどが並べられていたといわれています。

そのころに比べ現代では、品数も少なくシンプルな料理が一般的ですが、大切な子どもの成長を願う家族の儀式としての意義は変わらずいまなお行われている風習です。

2. お食い初めでは何をする?

2-1. 生涯食べ物に困らないよう、料理を食べさせる真似をする

お食い初めの儀式は、赤ちゃんに縁起の良いご飯を食べさせる真似をして、食べ物に困らず幸せに過ごせるように願います。そのため、お昼ご飯や会食に合わせて行うことが多いようです。

2-1-1. 赤ちゃんを中心に、参加者全員で料理を囲む

お食い初めはまず、赤ちゃんを中心に参加者全員で料理を囲みます。席次では誰がどこの席に座るか、などの決まりはありません。

一般的には上座には目上の方が座りますが、お食い初めの儀式においては赤ちゃんが参加者全員から見える位置に座ると喜ばれるでしょう。

2-1-2. 儀式の前にひとこと挨拶をしましょう

こちらも決まりはありませんが、代表者が乾杯の挨拶をすると場が引き締まります。挨拶は年長の方でも、赤ちゃんのお父さんが行っても構いません。

赤ちゃんが無事に100日のお祝いを迎えられたことの感謝の気持ちや、お食い初めの由来や縁起のいい料理の意味などについて説明するのも良いでしょう。

2-2. お食い初めを行うのは最年長者の「養い親」

2-2-1. 養い親とは、その場での最年長者

伝統的な考え方では、「養い親」が赤ちゃんに食べ物を食べさせるのとされています。養い親とは、赤ちゃんと同姓の最年長者である人のことです。

これは、赤ちゃんの長寿を願う意味があるとされます。

2-2-2. 現代では誰がやってもよい

もちろんこれも必ずしも年長者がやらなければならないことではありません。

赤ちゃんの儀式は誰もが行いたいことですので、交替で行うのも良いでしょう。

3. 料理を食べさせる順番は?

お食い初めは、一汁三菜を中心にお膳を並べ、赤ちゃんに順番に食べ物を食べさせる真似をします。

順番には決まりがありますが、細かいことを仰々しく行うのではなく、赤ちゃんを囲んだ和やかなお祝いにしましょう。

たべさせるといっても、それぞれのメニューをひとかけら箸でつまみ、口元に軽く触れさせる程度で大丈夫です。

赤ちゃんはまだご飯を食べることができませんので、誤飲には十分注意して行いましょう。

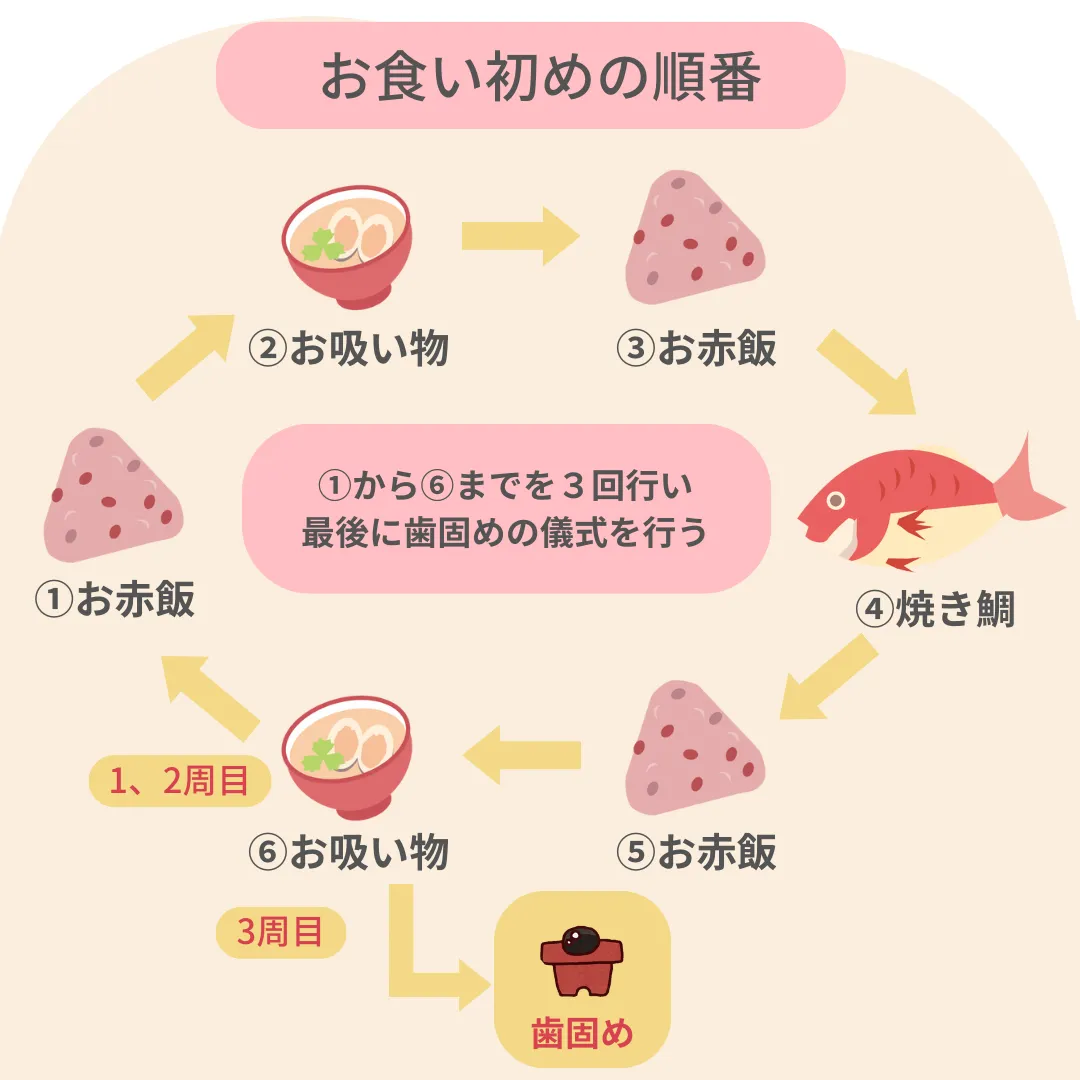

3-1. 基本はお赤飯→お吸い物→お赤飯→おかずを繰り返す

基本的な一汁三菜の場合は

①お赤飯→②お吸い物→③お赤飯→④鯛→⑤お赤飯→⑥お吸い物→①に戻る

を3周繰り返します。

最後のお吸い物を終えたのちに、歯固めの儀式に移ります。

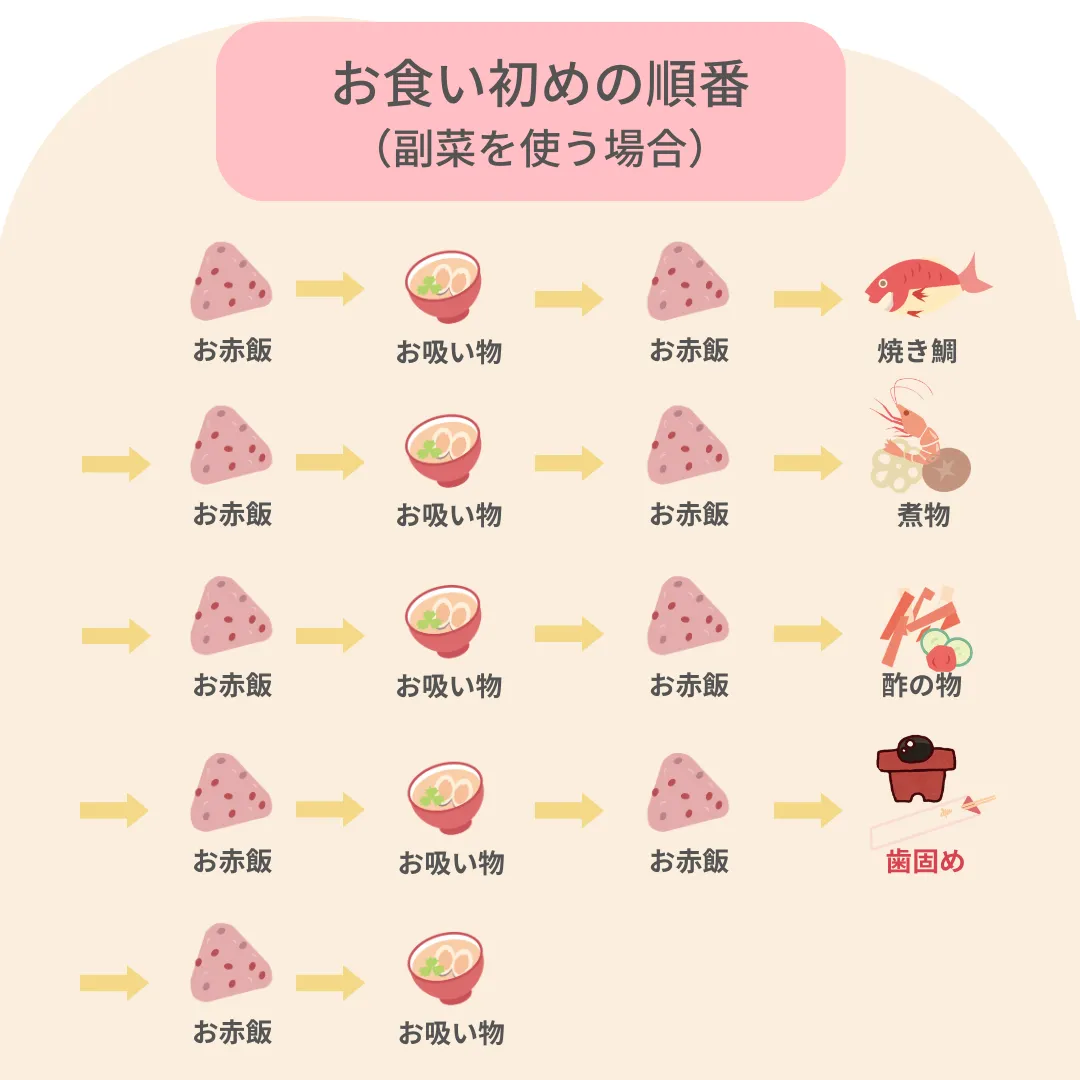

3-2. 煮物や香の物を使う場合

基本的な一汁三菜の他に副菜がある場合も基本的には同様の順番です。

①お赤飯→②お吸い物→③お赤飯→④おかず

の順番を繰り返していきます。

3-3. 歯固め石は誤飲に注意して

歯固めの儀式は、丈夫な歯が生えてきますようにとの願いが込められて行われます。

歯固めの儀式では、石を直接赤ちゃんの口元に持っていくのではなく、箸の先を軽く石にあて、赤ちゃんの歯茎に軽く箸の先を当てましょう。

誤飲の危険性があるので、直接石を赤ちゃんの口元に持っていくのはやめましょう。

地域によっては石を直接赤ちゃんの口元に持っていく場合もありますが、その時は十分注意して行うようにしましょう。

3-4. 順番を間違ってしまっても大丈夫

お食い初めの順番は複雑ですので、順番を間違ってしまっても大丈夫です。

間違ってしまったところから再度やり直しましょう。

4. 使われる料理の意味は?

お食い初めのメニューは「一汁三菜」を用意するのが基本です。

献立は、尾頭付きの鯛、赤飯、お吸い物、煮物、香の物の5種類の料理が一般的です。

これは、赤ちゃんが生きていく上で大切な、「穀物」「海の物」「山の物」「飲み物」「塩の物」をバランスよく取り入れる、という考え基づいています。

また、お食い初めのメニューにも、それぞれに込められた意味があります。食べ物に込められた意味を知ることで、より気持ちのこもったお祝いになりますので、順に見ていきましょう。

4-1. お目出たい「尾頭付きの鯛」

めでたい(鯛)の意味もあり、お祝い事には欠かせない鯛。

七福神の恵比寿様が抱えていることでも有名です。

お祝い事には鯛の中でも真鯛がよいとされ、薄紅色の姿や長寿の魚であることなどから縁起物とされてきました。

また尾頭付きの鯛は「首尾一貫」「最初から最後まで全うする」の意味を持ち、焼き鯛を一匹丸ごと用意するのがより縁起が良いとされています。

4-2. 将来よい伴侶が見つかる「蛤のお吸い物」

お吸い物は「吸う」力が強くなるようにとの願いが込められています。

お吸い物は、蛤(ハマグリ)のお吸い物を用意するのが一般的です。

蛤は、二枚の貝がピッタリと合うことから、将来良い伴侶に恵まれるよう願いが込められています。

4-3.縁起物づくしの「煮物」

煮物は、人参・大根、昆布、かぼちゃ、れんこん、たけのこ、しいたけなど、旬の野菜やおめでたい野菜を使います。

| 人参・大根 | 紅白を意味する縁起のよい食べ物です。 |

| 昆布 | 「よろこぶ」の語呂合わせで縁起が良いとされています。また、昆布は広布(ひろめ)とも呼ばれ、人を結びつける意味があります。現在も披露宴という言葉で残っています。 |

| かぼちゃ | かぼちゃは亀の甲羅に似せた六角形にします。亀の甲羅は長寿を表す縁起物です。 |

| れんこん | 穴の開いたれんこんは「先を見据えられるように」との願いが込められています。 |

| たけのこ | たけのこが伸びるように、赤ちゃんがまっすぐにすくすく育つ意味が込められています。 |

| しいたけ | 栄養価が高く、昔は松茸よりも高級品でした。戦の陣笠に似ていることから「元気・壮健」の意味があります。 |

4-4. 長寿を意味する「香の物」

香の物とは、香りの高いもの。つまり漬物のことをいいます。

お食い初めの正式な香の物は「梅干し」といわれています。梅干しのように、しわができるまで長生きできるようにとの願いが込められています。

梅干しの他には「たくあん」や「紅白なます」「タコの酢の物」などが一般的です。

4-5. お祝いの定番「お赤飯」

赤飯はお祝い事では必ず登場する縁起のいい料理です。

古くより日本では赤色は邪気を払う色と考えられており、縁起が良い食べ物として神様にお供えをする風習がありました。

そのため、災い除けや魔よけの縁起物として食べられています。

5. 日程や参加者、場所の決め方は?

5-1. 日程は赤ちゃん優先で決めましょう

5-1-1. 必ずしも100日じゃなくてOK

家族で行う場合はもちろん、親戚や友人を呼ぶ場合まず決めるのは日時です。

お食い初めは、必ずしも100日目に行わなければならないわけではありません。

赤ちゃんの体調を第一に、お仕事の都合や参加する人たちの都合で、日程を決めてしまって大丈夫です。

また、昔は長寿の縁起を担ぎ、お食い初めの儀式は夜に行うことが一般的でした。しかし、現代では決まりはありません。

昼に行うことで時間の余裕が生まれるメリットがある一方、お仕事をされている方は夜の方が参加しやすいかもしれません。

赤ちゃんの生活リズムや参加者が参加しやすいような時間設定をしましょう。

5-1-2. お宮参りに合わせて行うのもあり

最近では、生後1か月で行うお宮参りと同日にお食い初めを行う人もいます。

多くの場合、午前中に神社でお宮参りをしたのち、お昼の食事会に合わせてお食い初めの儀式をします。

お宮参りに合わせて、祖父母が遠方から来てくれる場合などは、お宮参りと同日に行うことを検討してみましょう。

5-1-3. お日柄は気にしなくて大丈夫

日取りを決めるときに気になるのが、大安や仏滅などの六曜をはじめとするお日柄です。

ですが、お食い初めの儀式にお日柄は関係ありません。

日取りはあくまで赤ちゃんの体調や家族の都合で決めましょう。

もし一緒にお祝いする人の中で気にする人がいる場合には参考にする、程度でよいでしょう。

参考:六曜の意味

| 先勝 | 「先んずれば即ち勝つ」という意味で、物事を早く済ませるのがよいとされる日です。そのため、午前は吉・午後は凶です。 |

| 友引 | もともとは「共引」つまり「共に引き分け」の意味であり、午前・午後ともに吉です。 |

| 先負 | 「先んずれば即ち負け」という意味で、何事も急いではいけない日です。 この日は静かにしているのがよいとされ、特に公事や急用は避けた方がよいとされます。 |

| 仏滅 | 「仏も滅する大凶日」の意味があり、六曜の中では最も悪いとされる日です。 |

| 大安 | 1日を通して、何をするにも縁起のよい日とされています。 |

| 赤口 | 「火の元や刃物に注意すべき日」といわれており、凶日です。 |

5-2. 参加者は誰を呼んでもOK

お食い初めにおいて、誰を呼ばなければならないという決まりはありません。

祖父祖母をはじめとした親戚を呼ぶ人もいれば、ご夫婦の友人を呼ぶ場合もあります。

もちろん、お父さんお母さんだけでも問題ありません。

5-3. 場所は赤ちゃんの体調に合わせて

自宅で行う場合とホテルや料亭で行う場合は、どちらもメリットデメリットがあります。

5-3-1. 自宅で行うメリット

自宅で行う場合、準備は自分たちで行う必要がありますが、費用は少なくて済みます。

また、赤ちゃんが途中で疲れてしまっても安心です。

5-3-2. ホテルや料亭で行うメリット

ホテルや料亭で行う場合、お食い初め専用のメニューが用意されていることがあるため、細かい準備は必要ありません。

その分、自宅で行う場合よりも費用がかかります。

お祝いに呼ぶ人数や赤ちゃんの体調、準備の負担などを考えて決めましょう。

6. 自宅での準備方法は?

6-1. 料理は手作りでも出来合いでもOK

6-1-1. 手作りのメリット

せっかくなので手作り料理でお祝いしたい、と考えている人も多いはず。

手作りで料理を準備すれば、手間がかかる分思い出に残るかもしれません。

しかしお母さんもまだ本調子ではなく、料理中にも赤ちゃんがぐずりだしてしまい料理に集中できなくなってしまうこともあるでしょう。

その際は、料理の一部を手作りするだけでも、充分心のこもったお祝いをすることができますよ。

6-1-2. 仕出し料理のメリット

お食い初めの時期は、お母さんはまだまだ本調子ではないこともあるでしょう。

そんな時は無理をせず、仕出しの料理を使ってみましょう。

仕出し料理であれば、料理の準備は全てお任せすることができるのがメリットです。

全国発送可能な「お食い初め膳」のあるお店もあるので、一度検討してみましょう。

◇しげよし

明治45年創業の料亭「寿美家」の伝統とこだわりの逸品、おもてなしの心を感じてもらいたいという想いから生まれた仕出し割烹料理屋です。

◇季膳味和(ときぜんみわ)

創業四十余年を誇る、東京の老舗料理店です。仕出し料理やお弁当だけでなく、東京近郊ではパーティーのケータリングなども行っています。

◇お祝い膳.com

お食い初めに必要なものが揃った、お食い初めセットの全国宅配を行っています。サンリオや有名シェフとのコラボレーションもしています。

6-1-3. デパートやスーパーでもOK

お食い初めだからといって、仰々しく料理を準備しなければいけないわけではありません。

簡単に近くのデパートやスーパーで準備してしまうのも手です。

デパートやスーパーのお惣菜であっても、気持ちがこもってないなんてことはありません。

お赤飯やお吸い物、煮物などはスーパーで簡単に準備することができます。

鯛の塩焼きも、予約注文を利用すれば簡単に手配できます。

このように、お食い初めの料理には堅苦しい決まりはありませんので、ご自身のスタイルに合った準備をしてみてください。

6-2. 漆の食器を使うのが正式

正式なお食い初めの儀式をする場合、漆の食器一式を準備します。

正式なものは百貨店などで購入する数万円するものから、赤ちゃん用品店やインターネットで購入できる数千円程度の安価なものまであります。

お食い初めの儀式で使用する食器は、一般的には、

・男の子は全部朱塗りの器

・女の子は外側が黒塗りで内側が朱塗りの器

を使います。(地域によっては逆の場合もあります)

お膳

お膳は、脚付きのお膳やお盆型のお膳を使います。

女の子が脚付きのお膳、男の子が脚なしのお膳を使う、などの決まりがある地域もあります。

親椀

飯椀ともいいます。主にお赤飯をよそうお椀です。

汁椀

お吸い物を入れるお椀です。

平椀

煮物など、暖かい料理を入れるお椀です。

つぼ椀

酢の物や香の物など、冷たい料理を入れるお椀です。

腰高(高坏)

副菜や、歯固めの石を置く場合もあります。

祝箸

お祝箸とは、お食い初めの儀式で使用される箸のことです。

柳の木で作られており、箸の両端が細く真ん中が太く作られているのが特徴です。

箸の長さは約八寸(24cm)で、八は末広がりを意味することから縁起のいいお箸として使用されます。

「柳箸(やなぎばし)」や「両口箸(りょうぐちばし)」とも呼ばれます。

歯固め石

お食い初めでは、赤ちゃんに丈夫な歯が生えてくるように、歯固め石と呼ばれる石を用いて儀式を行います。

歯固めの石はお宮参りの際に神社でいただけるほか、河原などできれいな石を拾って、使用しても大丈夫です。

直接口につけるものではありませんが、よく洗って使用するようにしましょう。

6-3. 祝い膳の並べ方(図解)

お食い初めの食事は、一汁三菜を中心に図のように並べるのが基本です。祝い鯛などは別のお皿(二の皿)に盛り付けます。

もちろん、個々のお皿を使用する場合はこの通りでなくても構いません。

6-4. 家の食器や離乳食用の食器で代用もOK

漆塗りのお祝い膳を用意するのが正式な方法ですが、手軽に家にある食器で代用しても問題ありません。

100円均一などでも小ぶりなお椀が手に入りますので、そちらを使用しても良いでしょう。

7. どんな服装で行う?

7-1. 赤ちゃんは正式には色付きの小袖

お食い初めでの赤ちゃんの正式な服装は「色付きの小袖」です。

これは、日本で古くに行われていた「お色直し式」という儀式に由来します。

「お色直し式」では、赤ちゃんは生後100日を境に「神の子」から「人間の子」になり、白い産着から大人と同じ色付きの衣装を着るようになるお祝いです。

色付きの小袖は購入だけでなくレンタルもできるので、伝統にこだわりたい方は検討してみましょう。

その際、お食い初めで食べ物がレンタル衣装に飛び散ってしまうこともありますので、ベビースタイなどで対策をしましょう。

7-1-1. きれいめな普段着でもOK

お食い初めのために特別な衣装を準備しない場合、お手持ちの普段着やおしゃれなロンパースでお食い初めを行ってもOKです。

少しだけきれいめな服装を準備すれば、お祝いの特別な雰囲気を出すことができ、気分も盛り上がります。

7-2. 参加者の服装に決まりはありません

参加者には服装の決まりはありません。

ただし、記念写真を撮る場合もありますので、きれいめな服装でまとめておけば間違いないでしょう。

8. 関東と関西のお食い初めの違いは?

お食い初めは全国的に行われている風習ですが、それぞれ地域によって細かなやり方が異なる場合があります。

自分の地域にも特別な風習がある場合がありますので、おじいちゃんやおばあちゃんに聞いてみるもの良いでしょう。

8-1. 使用する魚が異なる

関東は焼き物に鯛を使いますが、関西はホウボウを使う場合があります。

ホウボウの赤い色は邪気を払い、頭蓋骨が固いことから強い子供が育つようにとの願いが込められています。

8-2. 歯固めのやり方が異なる

関東では「歯固め石」を使用することが一般的ですが、関西ではタコを使用します。

タコは「多幸」の意味を持ち、子どもに幸せをもたらすとの意味の他、タコの吸盤のようにきれいに歯が生えるようにとの願いを込めているともいわれています。

8-3. 儀式を行う日が異なる

関西では生後120日を目安にお食い初めを行う地域もあります。

これは「食い延ばし」といわれる風習で、お食い初めの行事を先延ばしにすることで、長寿を願う意味があるといわれています。

9. お食い初めのお祝い金は?

9-1. 1万円程度が相場

孫の誕生などでお食い初め式にお呼ばれした場合、お食い初めのお祝い金は1万円程度が相場です。

また、赤ちゃんから見て叔父や叔母など親戚にあたる場合は5,000円~10,000円ほどを渡すようにしましょう。

また、現金でなく、すぐ入用になるベビー用品や赤ちゃんのおもちゃなどをプレゼントしても良いでしょう。

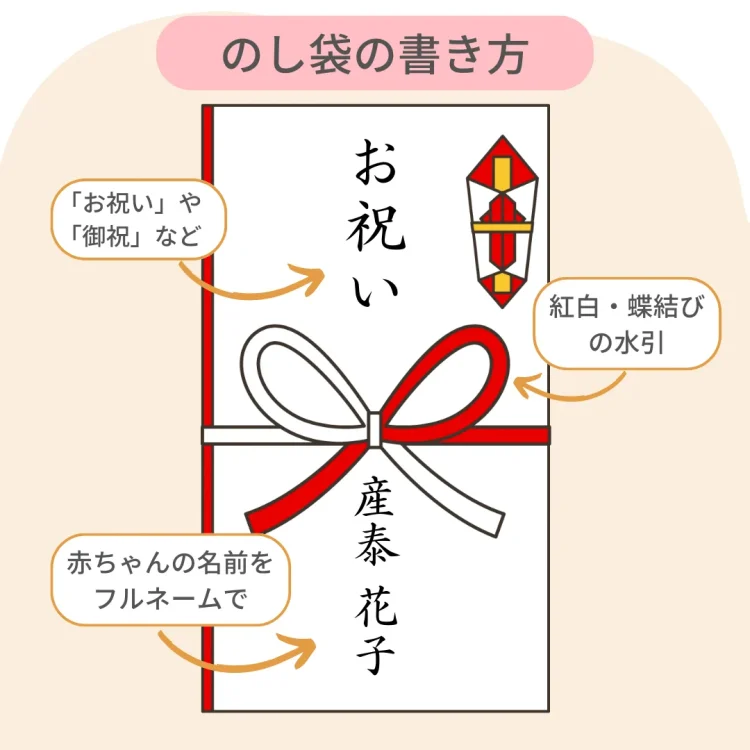

9-2. 表書き

お祝い金を贈る際ののし袋はこのように記入します。

9. まとめ

いかがでしたでしょうか。

お食い初めには決まりはいくつかあるものの、自分たちのやり方に合わせて無理なく行ってよいお祝いです。

ポイントを整理すると

・お食い初めは赤ちゃんが生涯食べ物に困らないように願うお祝い

・家族で集まり赤ちゃんに食べ物を食べる真似をさせる

・お食い初めのお膳は家にある食器でも代用可能

・料理は正式なものでも、スーパーでお手軽に準備してもOK

・食事の順番には決まりはありますが、和やかに楽しむことが大切

・服装はきれいめな普段着でもOK

・お食い初め式にお呼ばれした場合のお祝い金は1万円程度

です。

お食い初めには順番などの決まりはあるものの、自分たちのスタイルに合わせたやり方で楽しめる行事です。

難しい儀式ではありませんので、楽しんでお食い初めの儀式をしてみてくださいね。

<参考資料>

久保村正高「一生使えるお作法図鑑」(2008)PHP研究所

藤井正雄「神事の基礎知識」(1987)講談社

宮田佳奈 深井康子「富山県における初誕生までの儀礼と食べ物―昭和前期と平成期を比較して―」富山短期大学Journal of Toyama college (52), 31-44, 2017-03-10

よくある質問

| [質問]お食い初めとは何ですか? |

| [回答]赤ちゃんが生後100日になるころ、生涯食べ物に困らないようにとの願いを込めて行われる伝統行事です。 |

| [質問]お食い初めの料理を食べる順番は? |

| [回答]基本的な一汁三菜の場合は①お赤飯→②お吸い物→③お赤飯→④鯛→⑤お赤飯→⑥お吸い物→①に戻るを三周繰り返します。 |

| [質問]赤ちゃんに料理を食べさせるのはだれですか |

| [回答]一般にはその場での最年長者である「養い親」が行いますが、誰が行っても問題ありません。 |

ここまで読んでいただきありがとうございました。是非アンケートにご協力下さい。