INDEX

1.七五三とは

1-1.これまでの成長を祝い感謝し、ますますの成長を願う儀式

七五三では、これまでのお子様の成長に感謝し、ますますの成長を願います。

昔は医療が発達していなかったこともあり、乳幼児が無事に成長するのは難しいことでした。そのため日本では昔から、7歳になるまでお子様の無事な成長を祈るさまざまな儀式が行われており、七五三はそれらの儀式に由来します。

七五三の儀式は、もともとは公家や武家でお子様の成長の節目に行われていた複数の儀式ですが、明治時代には複数の儀式を合わせて「七五三」と呼ばれ、一般庶民の間に広まったものとされています。

1-2. 七五三の意味と起源

七五三の由来は諸説ありますが、平安時代宮中で行われていた3つの儀式が由来とされています。

3歳「髪置(かみおき)の儀」

頭を清潔に保つために剃っていた髪を、3歳になって初めて伸ばしはじめる儀式です。

髪置きの儀は、男女とも行われていました。

5歳「袴着(はかまぎ)の儀」

男の子が初めて袴をつけるお祝いです。

碁盤の上に立たせ、袴親として親族から選ばれた人が、袴のひもを結んではかせるといった風習もありました。

7歳「帯解(おびとき)の儀」

女の子がはじめて帯を結ぶお祝いです。

それまでは、付け紐で着ものを着ていた女の子が、つけ紐を外し初めて本裁(ほんだち)の着物を着て、丸帯を締めるためにつけ帯を解く儀式です。

この日からは大人と同じ、きちんと帯を結んで着物を着るようになります。「ひも解き」「ひも落とし」などともいわれます。

2.七五三にはいつ行く?

2-1. 男の子は3歳・5歳、女の子は3歳・7歳

一般には、男の子は3歳・5歳、女の子は3歳・7歳で七五三のお祝いをします。

現在では、満年齢や数え年のどちらでもよいとされています。

また、年齢の近い兄弟姉妹がいる場合はまとめて一緒にお祝いする場合もあります。

必ずその年齢で行わなければならない、ということではありませんので、家族の事情にあわせて、よいタイミングでお祝いをしましょう。

2-2. 七五三は一年中いつでも大丈夫

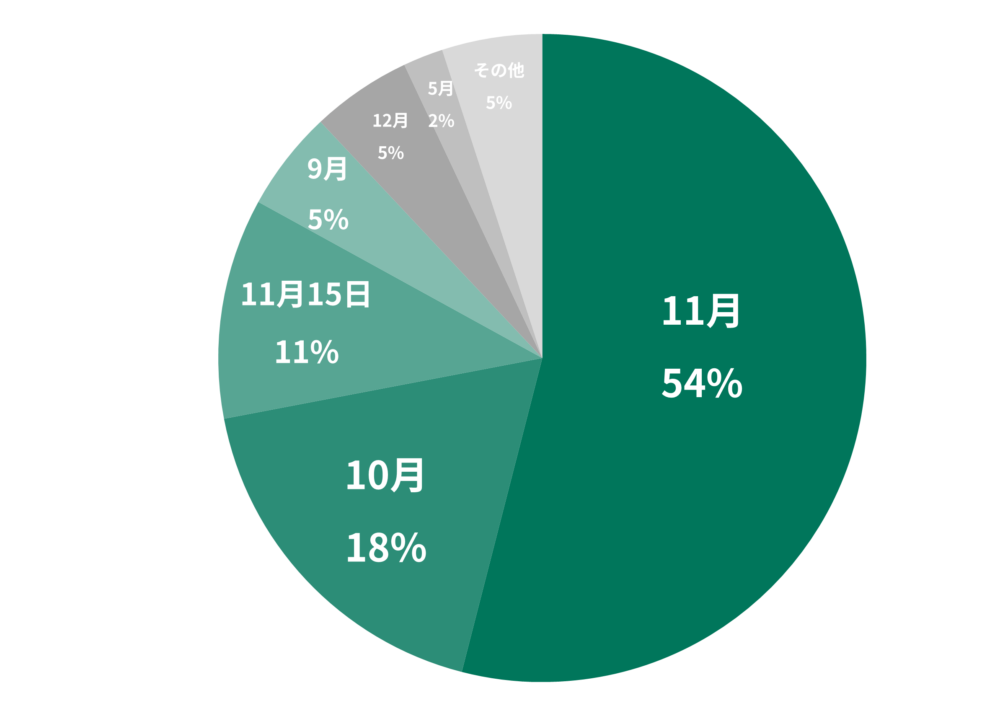

七五三といえば10月や11月のイメージかと思います。実際、半数を超える方が11月に七五三のお祝いをされています。

しかし、最近のアンケート結果によると、9月・10月のうちに七五三を行う方もおよそ2割程度いることがわかります。

混雑を避けて時期をずらして行うのも選択肢です。

(出典:Little mama 参拝や撮影はいつ?費用は?『みんなの七五三』アンケート調査(1))

(出典:Little mama 参拝や撮影はいつ?費用は?『みんなの七五三』アンケート調査(1))

神社によっては、一年を通して七五三のご祈祷を執り行っているところもあります。

9~11月以外に七五三をする場合、念のため神社のWEBサイトや電話で確認してみましょう。

ハイシーズンを避ければ、衣装や写真撮影について余裕を持って決めることが出来ます。

3.家族の服装で気をつけることは?

七五三のお子様の衣装は、年齢によって正式な衣装があります。一方、両親や親族の服装は、基本的には自由です。

お子様のせっかくのハレの日ですので、ポイントを押さえて素敵な七五三にしましょう。

3-1. 主役であるお子様を中心に考える

七五三の服選びにおいて最も重要なのは、「主役のお子様を中心に、家族でまとまりのある服装を選ぶ」ということです。

ポイントは、次の2つです。

3-1-1. 両親はお子様よりも格を下げた服装

七五三で大切なのは、あくまで主役はお子様であるということです。したがって、お子様の服装に合わせて、両親の服装を選ぶことが大切です。

お子様が和装なら、両親は和装と洋装のいずれでも大丈夫です。一方、お子様が洋装であれば、ご両親も洋装にしましょう。

これは、一般的に和装の方が格が高いと考えられているためです。

3-1-2. お子様の服装を引き立たせる色合いに

両親は、お子様を引き立て、華を添えるような服装を心がけましょう。

母親の場合、和装であれば薄い黄色・桃色・水色・黄緑色・紫色など、洋装であればネイビー・グレー・ベージュ系など落ち着いた色がおすすめです。

父親の場合はスーツが定番ですが、派手になりすぎないよう黒やネイビーなどのダークスーツがいいでしょう。

3-2. 服装の「格」について

これまでの説明の中で触れた通り、服装には「格」があります。

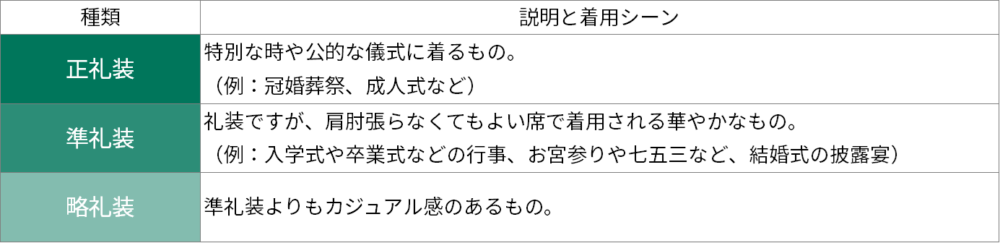

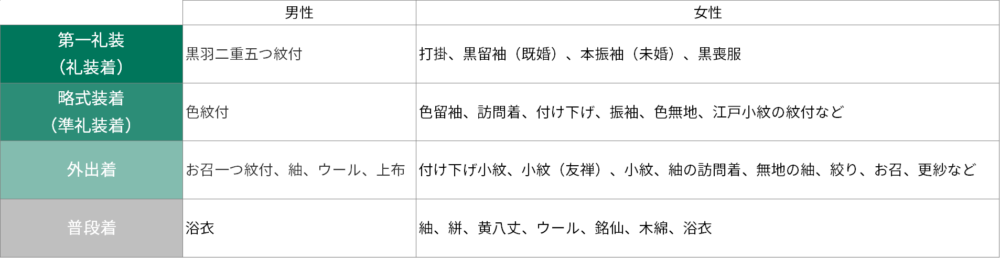

服装の格式には順があり、主に正礼装、準礼装、略礼装といった順番です。これらの格を、時と場合によって使い分けるのがマナーです。

和装の「格」

和装の「格」は次の通りです。お子様の行事や人生儀礼の際、両親は「略式装着」がふさわしいとされています。

(出典:さが美「きものの種類とTPO」)

(出典:さが美「きものの種類とTPO」)

なお、外出着以下は、七五三や人生儀礼のお祝いには向きません。

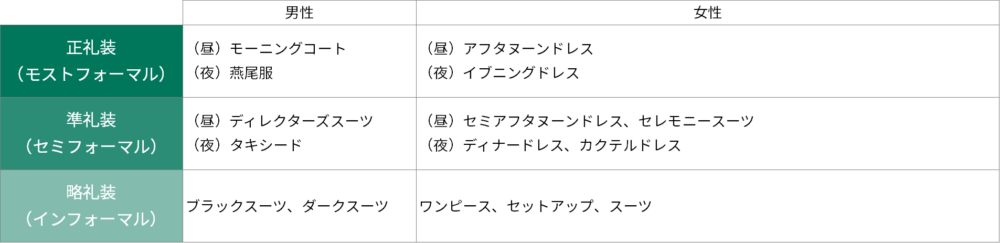

洋装の「格」

洋装の「格」は次の通りです。お子様の行事や人生儀礼の際、両親は「略礼装」がいいでしょう。

(出典:ドレスコードとは?意味・種類など正しい服装の選び方【女性編】・洋服の青山「礼服の種類男性編」)

4.七五三の主役!お子様の服装の選び方は?

七五三のお子様は、和装・洋装のいずれでも問題ありません。主役として一番輝くような服装を着せてあげましょう。

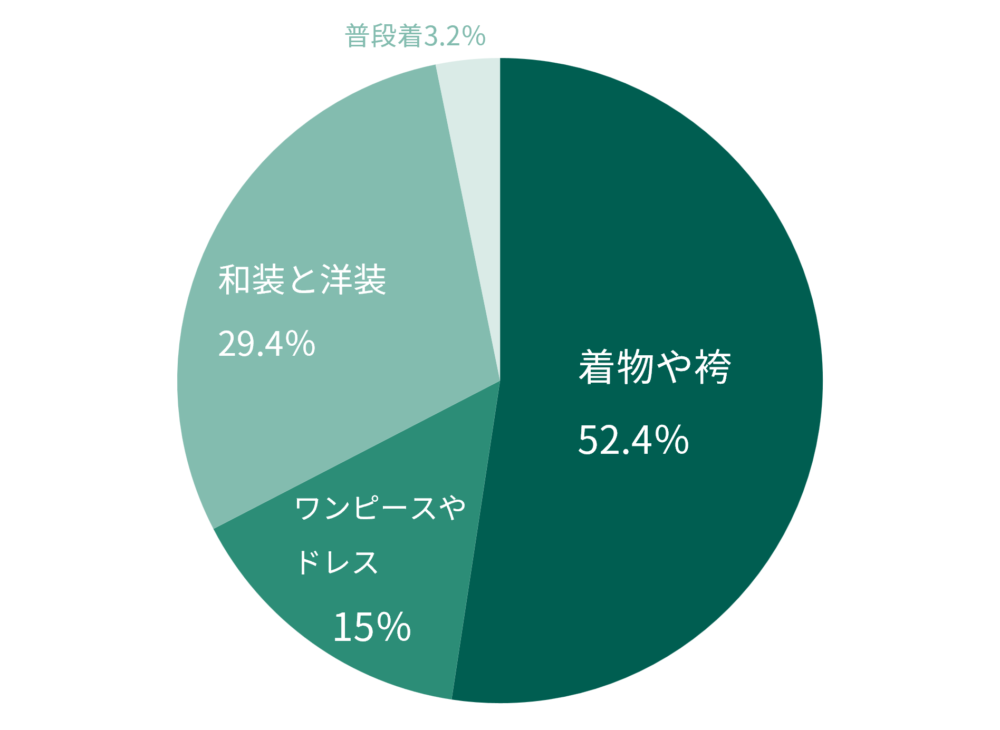

アンケートによると、お子さまの服装は和装が人気で、半数近くを占めます。

(出典:株式会社シューフーズ「七五三のお祝いの過ごし方に関してのアンケート調査」)

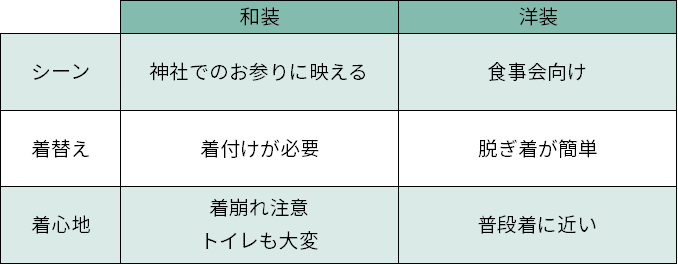

七五三の和装と洋装は、以下のような特徴があります。どちらにもそれぞれのよさがありますので、参考にしてみてください。

4-1. 和装

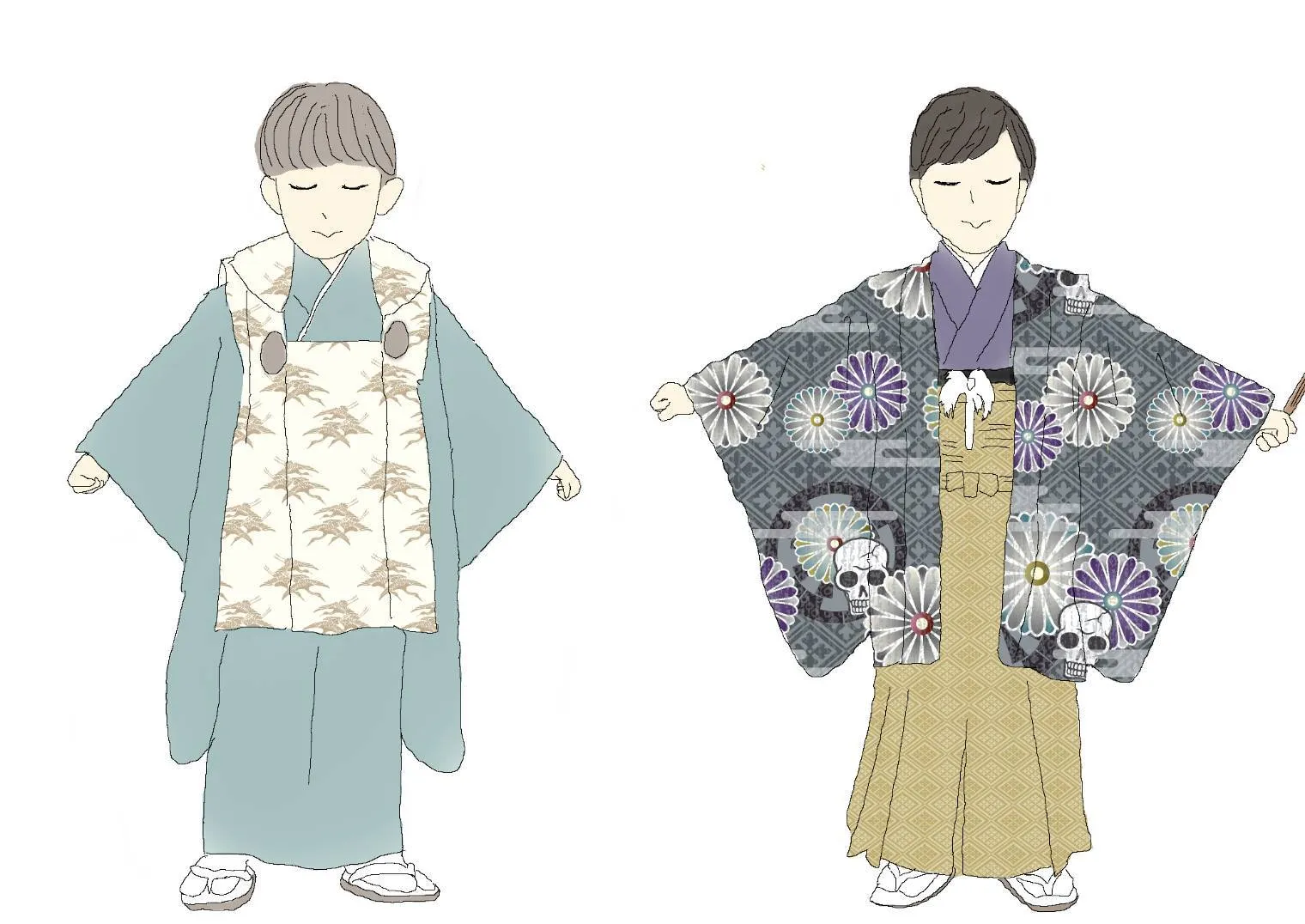

七五三の和装には男女それぞれ、年齢によって異なる服装が正装とされています。

4-1-1. 男の子(3歳)

3歳の男の子の正装は、羽織と袴が基本です。

しかし、ここ最近では、3歳の女の子と同様に「被布(ひふ)」を着用する男の子も増えています。

本来的には袴を初めてはくのは5歳の儀式であり、3歳は初めて髪を伸ばし始める「髪置きの儀」が元になっているため、特に袴姿にこだわる必要もないという考えによるものです。(出典:Studio Alice「七五三 3歳男の子にぴったりな着物」)

「被布」とは、晴れ着の上に羽織る袖のない上衣です。

房のついた飾り紐で留めるもので、まだまだあどけない可愛らしい装いになります。帯を締めないため、小さいお子様も着やすい仕様になっています。

4-1-2. 男の子(5歳)

5歳の男の子の正装は、紋付羽織袴(着物・羽織・袴のセット)が定番です。

色紋付の羽織にあわせ、無地や縞、柄物の袴をはきます。

羽織の紐、足袋、扇子、雪駄の鼻緒は白が正式ですが、最近では様々な色のデザインがあります。また、懐剣やお守り、扇子といった小物を持たせるのも特徴です。

4-1-3. 女の子(3歳)

3歳の女の子の定番は、「三つ身」と呼ばれる着物の上に「被布(ひふ)」という袖のない上衣を羽織る衣装です。

地域にもよりますが、「兵児帯(へこおび)」と言われる幅が広く柔らかい帯を使うのが一般的です。また、着付けが簡単で着崩れの心配も少ない着物です。

4-1-4. 女の子(7歳)

7歳の七五三は「帯解きの儀」を由来としていることから、大人と同じように着物を着て帯を結びます。

「四つ身」と呼ばれる本裁ちの振袖を肩揚げ、腰上げしてきます。武家の女性が使っていたとされる箱迫(はこせこ)という箱型の紙入れを懐に入れ、志古貴(しごき)と言われる芯のない帯を帯の下に結んで飾ります。

帯締めには、房のついた扇子をはさみます。

4-1-5. 子供の足元は草履で

和装の場合、足元は足袋に草履が理想です。

なお、足袋は、留め具のない靴下タイプのものだと簡単に着脱できるので便利です。

とはいっても、普段履き慣れない足袋と草履を長時間履き続けることはお子様にとっては大変です。神社参拝や写真撮影のときには足を休ませられるよう、履き替え用の靴を用意しておくと安心です。

4-2. 洋装

和装に比べ、普段気慣れていて動きやすいことが洋装のメリットです。

4-2-1. 男の子

男の子は、「スーツ」もしくは「ジャケット+短パン」がおすすめ。

男の子は、「スーツ」もしくは「ジャケット+短パン」がおすすめ。

色は、ネイビー、グレー、白、黒、ベージュといった落ち着いた色が定番です。大人のスーツを選ぶ感覚で、シャツやネクタイの色合いや柄を工夫してみてもよいでしょう。

4-2-2. 女の子

女の子の定番はワンピースです。

ネイビー、グレー、白、黒、ベージュといった落ち着いた色が定番ですが、着物のように鮮やかな色合いのものを選んでも問題ありません。

4-2-3. 靴は黒か衣装と同系色で揃える

靴は、黒もしくは衣装と同系色で揃えるとまとまります。

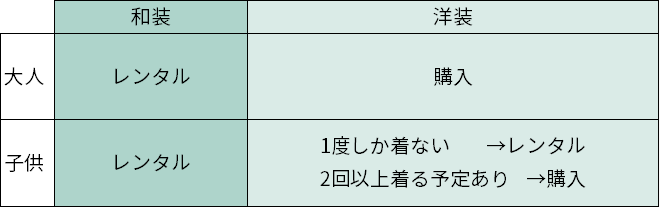

4-3. 衣装はレンタルか購入か?

レンタルも購入も可能です。しかし、予算やお祝いが終わった後のことを考えると「和装はレンタル、洋装は購入もしくはレンタル」がおすすめです。

4-3-1. 和装はレンタルがおすすめ

和装は、和装独特の専門知識やセット小物がありますので、レンタルで一式揃えてしまうのがおすすめです。

ハイシーズンでは、人気の衣装は早い者勝ちですので、希望の衣装がある場合は早めに準備するようにしましょう。

一方、購入となると、使用後の保管とお手入れをする必要があります。

せっかくの思い出を残したい、兄弟姉妹で同じものを着たい、という方にはおすすめです。

4-3-2. 洋装は購入を検討するのもあり

洋装はレンタルか購入どちらも検討してもよいでしょう。

というのも、洋装であれば保管も場所を取らずお手入れもクリーニングでOKとお手軽です。また、お子様のイベント(入園式、卒園式、ピアノの発表会など)などでも使用できます。

他にも着る機会があるか、兄弟姉妹や親戚などの間での着回しが可能かを考えて決めるようにしましょう

5.母親の服装の選び方は?

お子様の服装が決まったら、次は両親の服装を選びましょう。

七五三での両親の服装には決まりがありません。ポイントを押さえれば、和装・洋装のいずれでも大丈夫です。

5-1. 服装選びのポイント

5-1-1. 和装か洋装を決める

七五三での母親の服装は、お子様より格を下げた服装であれば、和装でも洋装でもどちらでも構いません。

和装も洋装も、ぞれぞれのよさがあります。

和装は着付けの準備や、動きにくさもありますが、洋装に比べてとても華やかです。一方、洋装は立ち回りには便利ですが、シンプルな印象になりがちです。

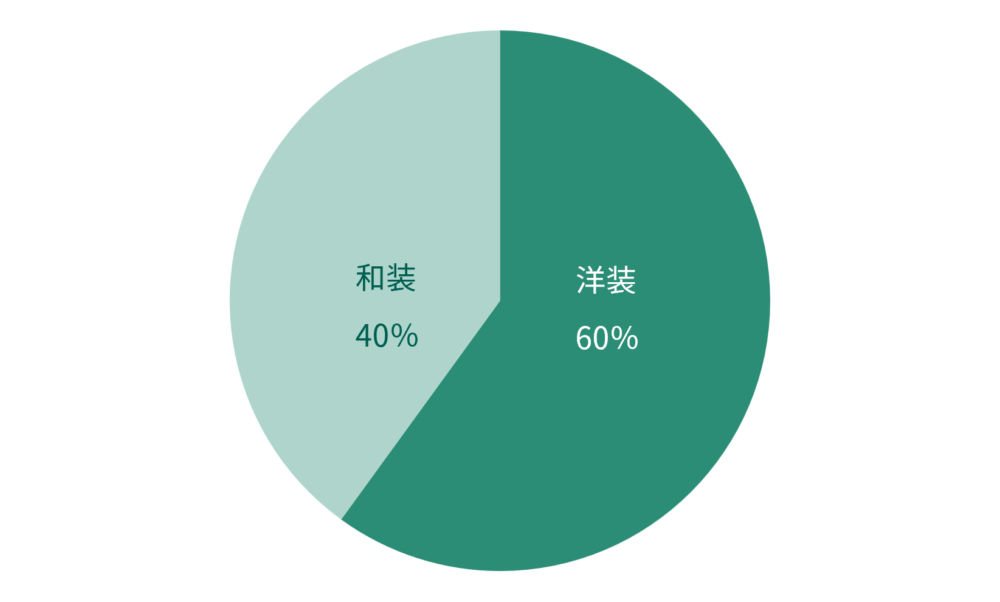

アンケート結果によると、母親の服装は洋装が6割ほどを占めます。

(出典: VERY「【七五三】ママは洋装?和装?最新事情アンケート)

5-1-2. 華やかでありながら控えめな上品さを

七五三は、お子様のお祝いのハレの日ですので、上品で清潔感のある服装を選びましょう。

和装であればもちろん着物、洋装であればセットアップスーツやワンピースを選べば間違いありません。

主役であるお子様を引き立てるために、華やかさと控えめさをあわせ持つような色合いを選ぶのがおすすめです。

和装であれば淡い黄色・桃色・水色・黄緑色・紫色など、洋装であれば黒・ネイビー・グレー・ベージュ系など落ち着いた色がおすすめです。洋装の場合、ブローチなどの小物で華やかさをプラスするとなおよいでしょう。

5-1-3. 動きやすいもの

七五三当日は、ご祈祷から食事会まで、移動の多い1日になります。

動きやすさでは、和装よりも洋装がおすすめです。

当日の内容を具体的にイメージし、お子様の年齢や性格、同行者でお子様の面倒を見てくれる人がいるかなどを考慮し判断しましょう。

5-2. 和装

日常あまり着る機会がないので、ぜひ和装でという方もたくさんいるかと思います。

しかし、一口に「和装」といっても着物にはいろいろな種類があります。ここでは、七五三で和装を選ぶ際のポイントを簡潔にまとめました。

5-2-1. 略礼装着を選びましょう

服装の格式には順番があり、主に正礼装、準礼装、略礼装といった「格」が存在します。

七五三のようなお子様の人生儀礼には、「略礼装」がふさわしいとされています。

略礼装のうち、特に七五三におすすめの3つを紹介します。

訪問着

フォーマル用として、結婚式のお呼ばれやお子様の人生儀礼や行事、さらには観劇やお茶席まで、幅広く使える便利な着物です。年齢や既婚未婚に関わらずどなたでも着用できます。

訪問着には、上半身から袖や足元まで、縫い目にかかわらず一つの絵のように繋がっている「絵羽模様」があしらわれており、とても華やかな印象の着物です。

付下げ

あらたまった場面からカジュアルなシーンまで、訪問着と同じように様々なシーンで使える万能な着物です。

訪問着と異なり、絵羽模様が少ないシンプルな着物です。

色無地

こちらも上の2つと同じ略礼装ですが、その名の通り、一色(黒以外)で染め上げられた無地の着物です。

柄がなくシンプルな仕上がりですが、少々カジュアルですので、七五三などのお祝い行事では「一つ紋」を入れるのがふさわしいと言われています。

5-2-2. 草履

和装ですので、足元は足袋に草履を履きます。

5-2-3. 注意点

格が高すぎる黒留袖や色留袖は不向き

和装の中でも格が高いとされる留袖は、七五三には不向きです。

黒留袖や色留袖は、結婚式の際に親族である新郎新婦の母親や妹姉が着るのが一般的です。

カジュアルな印象を与える小紋や紬は避けましょう

小紋や紬は比較的カジュアルな和装になりますので、七五三には向いていません。小紋や紬は、ちょっとした外出用の着物です。

5-2-4. 和装はレンタルがおすすめ

和装の場合、レンタルが手軽でおすすめです。

WEB上でのレンタルは種類が豊富で、購入に比べると予算も抑えられます。ただしレンタルの場合、当日の着付けを誰にやってもらうか決めておく必要があります。

5-3. 洋装

当日の移動や動きやすさから、最近では洋装をされる方も多くいます。ここでは洋装におけるポイントを見ていきましょう。

5-3-1. 上品なワンピースやスーツを選びましょう

七五三では洋装の中でも略礼装である、上品なワンピースやスーツがふさわしいとされています。

黒・ネイビー・グレー・ベージュ系など落ち着いた色がおすすめです。コサージュなどの小物で華やかさをプラスしてもよいでしょう。

5-3-2. ヒールの低いパンプルが定番

七五三当日は、神社や食事会会場への移動がありますので、歩きやすい低めのパンプスが安心です。

5-3-4. 注意点

露出の多い服は避けましょう

厳格なルールはありませんが、社寺への参拝の際のマナーとして、露出の多い服は避けましょう。

ノースリーブのワンピースの場合、はおれるジャケットがあると無難です。スカートの丈も膝下がベターです。

アクセサリーは上品で小ぶりなものを

日々のコーディネートと同じように、アクセサリーは服装に合ったものを選びましょう。

ワンピースやスーツに定番なのはパールのネックレスです。イヤリングやピアスも小ぶりなものであれば問題ありません。

5-3-5. 洋装は購入の検討もあり

洋装の場合、今後の使用予定があれば思い切って購入をおすすめします。

入園式や卒園式など、きれいな洋装は何かと重宝する場面が多くあります。ワンピースやスーツの場合、お手入れも簡単で保管もしやすいので安心です。

5-4. お腹に赤ちゃんがいる場合は、マタニティフォーマルを

妊婦さんは、無理をせずに体調優先での服装で問題ありません。

とはいえ、せっかくの七五三というお祝いの場ですので、マタニティフォーマルを選ぶと上品な印象になります。

6.父親の服装の選び方は?

お子様の衣装が決まったら、母親と合わせて父親の服装を選びましょう。

6-1. ダークカラーのスーツが一般的

父親の衣装としては、ダークカラーのスーツが定番です。

ダークカラーとは、黒やネイビー、チャコールグレーを指します。無地はもちろん、薄いストライプが入っていても大丈夫です。

なお、仕事に着ているビジネススーツがあれば、新しいものを購入する必要はありません。

6-2. シャツやネクタイで華やかさを添える

せっかくハレの日のお祝いです。

華やかさを添えたいときは、シャツの色を変えてみたり、おしゃれなネクタイを選んでみたりするのもよいでしょう。

ストライプやドットなど、シンプルなものであれば柄があるものでも問題ありません。

また、ポケットチーフも追加すれば、さらに上品なおしゃれ感を楽しめます。

6-3. ベストを追加してスリーピースだとよりフォーマル感が増す

スリーピースとは、ジャケット+ベスト(ジレ)+スラックスからなるスーツのことです。

上品なフォーマルになるので、おすすめです。

6-4. 注意点

6-4-1. シャツはアイロンをしてシワがないようにしましょう

せっかくスーツも、シャツがシワだらけだと残念な印象になってしまいます。前日までに、シャツにはアイロンをかけてシワがないことを確認しましょう。

6-4-2. ネクタイの色は黒や暗い色は避けましょう

ダークスーツに暗い色のネクタイをすると、全体的に暗いイメージになってしまいます。お祝い事ですので、ネクタイは少し色味のあるものを選びましょう。

6-4-3. 髪型には気をつけましょう

七五三の朝は早く、当日はお子様の準備でなにかとバタバタします。自分のヘアセットも忘れずに。清潔感が大切です。

6-4-4. 華美なアクセサリーは控えましょう

社寺への参拝における一般的なマナーと同じですが、華美なアクセサリーは避けましょう。

7.付き添いのご兄弟・姉妹の服装の選び方は?

主役のお子様の衣装が決まったら、親と合わせて付き添いの兄弟・姉妹の衣装も準備しましょう。

7-1. 服装選びのポイント

7-1-1. 基本は洋装

七五三において、兄弟姉妹は主役ではありませんので、基本的には洋装を選びます。

きれいめのよそ行きの洋服があればそれで構いません。持っていない場合でも、今後のことを考え購入を検討しても良いでしょう。

7-1-2. 主役の子供よりも控えめな印象に

七五三の主役の子を主役とするよう、兄弟姉妹の服装は控えめにまとめましょう。

7-1-3. 上品でよそ行き感のある服装を

神社でのご祈祷や参拝といったお祝い行事であり、写真に残りますので、上品な印象の服装が無難です。

ジーパンにTシャツなど、カジュアルすぎるものは避けた方がよいでしょう。

7-2. 兄弟の定番は、シャツ・ネクタイ・ズボン

ご兄弟であれば、シャツ・ネクタイ・ズボンのセットがおすすめです。

黒やネイビー、グレーがおすすめです。靴は黒系のローファーがあれば品よくまとまります。

7-3. 姉妹の定番は、ワンピースやブラウスにスカート

姉妹の場合は、ワンピースやブラウスにスカートがお上品に可愛らしく着られます。

靴は黒やネイビーもしくは洋服と同系色のローファーやパンプスでまとめるとよいでしょう。

8.祖父母の服装の選び方は?

孫の七五三にお呼ばれした祖父母の皆様は、楽しみに当日を迎えられることかと思います。

ここでは、祖父母の服装選びのポイントを紹介します。

8-1. 服装選びのポイント

8-1-1. 雰囲気と格を揃えることが第一

七五三のお子様を中心に、そのご両親・兄弟姉妹と、雰囲気と格を揃えることが最も重要です。

8-1-2. 事前に母親・父親と相談を

七五三で大切にしたいのは、家族(親族)でまとまりのある服装をするということ。

お呼ばれが決まった段階で、早めの段階でお孫さんの両親に服装について相談しておきましょう。

8-2. 祖母は略礼装着かセレモニースーツ

和装の場合は、略礼装着

親子三代の和装での写真は、とても華やかで見栄えがします。

祖母も和装でという場合は、略礼装着(訪問着、付け下げ、色無地)を準備しましょう。

洋装の場合は、ワンピースやセットアップ

洋装の場合は、ワンピースやセットアップがおすすめです。

家にあれば、わざわざ購入する必要はありません。

色は、黒・ネイビー・グレー・ベージュなど落ち着いた色でまとめましょう。暗くなりすぎる場合は、コサージュなどの小物を添えて華やかさを追加してもよいでしょう。

8-3. 祖父はスーツが基本

父親と同じように、ダークカラーのスーツが定番です。

黒やネイビー、チャコールグレーのもので、無地だけでなく薄いストライプが入っていても大丈夫です。

お使いのビジネススーツがあれば、そちらで事足りますのでわざわざ購入する必要はありません。

お持ちでない場合は、清潔感のある襟のあるシャツにジャケットで問題ありません。

8-4. 注意点

カジュアルすぎる格好は避けましょう

一般的な社寺への参拝マナーと同じですが、カジュアルすぎる格好はふさわしくありませんので避けましょう。

また、蛍光色の服やアクセサリーをたくさん身につけるのも控えましょう。

寒くなる時期なので防寒アイテムも準備しましょう

七五三を行う11月は、冷え込む日も多くなってきます。羽織れる服を余分に持っていくなど、防寒対策をしておくと安心です。

9.レンタルか購入か?おすすめお店紹介

七五三に向けての準備にあたり、服装を購入するかレンタルするかは悩むポイントです。

簡単にまとめると、おすすめは以下の通りとなります。

9-1. 和装はレンタル一択

七五三で和装を着るのであれば、和装はレンタルがおすすめ。

和装は、着付けから、セットの小物の準備があるので、レンタルで一式揃えてしまうと楽です。

購入の場合は利用後の保管とお手入れが大変ですが、レンタルであればそのまま返却できるので、メンテナンスの手間も省けます。

なお、和装は当日着付けが必要になるので、ご自身や身内の方で着付けが難しい場合は、美容院にヘアセットと一緒とまとめて予約しましょう。

9-2. 和装レンタルおすすめショップ紹介

🛒夢館

七五三の子供向け着物は、古典柄からモダンで個性的な柄まで豊富なラインナップがそろいます。

母親の訪問着も上品なものがたくさんあります。

いずれも、小物はフルセットでついてきますので安心です。

店舗は京都のみですが、ネットレンタルが可能ですので遠方の方でも利用が可能です。

七五三定番の古典柄を主に取り扱っていますが、色とりどりの華やかな着物がたくさんあります。

小物もレンタルできますので、細かいことまで安心です。

母親用の訪問着や色無地も豊富に取り揃えています。

店舗は都内や横浜、大宮などにありますので、一度は試着してみたいという方にもおすすめです。

店舗はなく完全オンラインになりますが、子供用と大人用、たくさんの着物の種類があります。

各商品ページからレンタルの空き状況を確認できるので、予定が立てやすいというのも魅力です。

9-3. 洋装は購入を検討するのもあり

洋装は、レンタルと購入両方を検討しましょう。

洋装であれば購入しても、保管も場所を取らずお手入れもクリーニングでOKとお手軽です。また、今後のイベント(入園式、卒園式、ピアノの発表会など)など、何かと使える可能性があり、1着は手元に持っておくと便利です。

特に大人の方は身長の変化も少ないので、購入をおすすめします。

子供の場合は、他にも着る機会があるか、兄弟姉妹や親戚などの間での着回しが可能かを考えましょう。何度か着る機会があるのであれば、購入の方がお得になる場合も。

ただ、有名ブランドの子供服はある程度の予算が必要です。1回しか着る予定がないという場合は、洋装でもレンタルしてもいいでしょう。

9-4. 洋装おすすめショップ紹介

9-4-1. 【子供用】レンタルショップ

有名ブランドの子供用スーツがお手軽価格でレンタルすることができます。お店によっては靴の準備もありますので、トータルコーディネートも簡単です。

9-4-2. 【母親用】スーツ販売店

今後、さまざまなイベントで活用することを前提とすれば、試着してお気に入りの1着を見つけましょう。

大手のスーツ取扱店であれば、セレモニースタイルとして上品なワンピースやセットアップスーツのラインナップが豊富です。

🛒AOKI

10. 実例紹介!家族の衣装 組み合わせ

10-1. 娘2人の七五三(祖父母あり)

おばあちゃんがついてきてくれるということであれば、子供の面倒を見るのも安心。親子そろっての和装も華やかです。

| 父親:洋装(手持ち)

母親:和装(手持ちか購入) 子供:和装(レンタル) 付き添い子供:洋装(手持ちか購入か) 祖父:洋装(手持ち) 父母:洋装(手持ち) |

10-2. 息子2人の七五三(祖父母なし)

やんちゃ盛りの男の子(3歳と5歳)の七五三であれば、母親は動ける洋装ワンピースがおすすめ。

| 父親:洋装(手持ち)

母親:洋装(手持ちか購入) 子供:和装(レンタル) 付き添い子供:洋装(手持ちか購入か) |

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ポイントを復習すると、

- 主役であるお子様を中心に家族でまとまりをもたせる

- お子様は和装スタイルが人気

- 母親は動きやすさ重視なら洋装

- 父親はスーツで清潔感を

- 祖父母は、母親・父親と相談してみて

- 親子とも和装はレンタル、洋装なら購入を検討してみてもよい

七五三の準備は何かと時間がかかりますので、早めにイメージを具体化しておきましょう。

半年前頃~3カ月前には予約を完了させておくのが理想です。

七五三の日は、家族そろって素敵な服装で、素敵な一日をお過ごしください。

<参考資料>

・成美堂出版編集部「赤ちゃん・子どものお祝い事~出産から小学校入学までの行事」(2008)成美堂出版

・洋服の青山「【七五三にふさわしい服装】子供や母親・父親が着る服」

・さが美「きものの種類とTPO」

・晴れ着の丸昌 横浜店「晴れ着のアレコレ 着物や礼服にまるわるお話」