INDEX

1. お宮参りとは?

1-1. 赤ちゃんの健やかな成長を願う儀式

お宮参りとは、無事の出産を神様に奉告し、赤ちゃんの健やかな成長を願う儀式です。地域により違いはありますが、伝統的には、男の子は生後31日目・女の子は生後33日目に行います。

お宮参りは、生まれた赤ちゃんの初めてのお参りとなるので、「初宮参り」もしくは単に「宮参り」ともいいます。

古くは、その土地を守る氏神を祀っている神社に生まれた赤ちゃんを連れていき、新しい氏子(氏神の子孫)として氏神様に認めてもらうための儀式でした。

しかし、現在ではそうした意味合いは薄れつつあるともいえるでしょう。

お宮参りに関して厳格な決まりはありませんので、各家庭の好みや事情にあわせた、比較的自由な形で現代的なお宮参りがなされています。

1-2. 平安時代からの伝統的な人生儀礼

お宮参りの始まりは、平安時代の「歩行初め(ありきぞめ)」という習わしにあります。

貴族の間で行われていたこの歩行初め。生後20日から50日頃までの赤ちゃんを連れて、恵方(吉の方角)に住む知人宅を訪ねるものでした。

これが室町時代になり、後に第3代室町幕府の将軍となる足利義満が生まれた際、幕府の威光を示すために行われた盛大な宮参りが行われたのをきっかけに、この行事が一般にも広がったといわれています。

1-3. 現代は形式にとらわれないお宮参りが人気

お宮参りは1000年以上の歴史がある伝統的な人生儀礼ですが、特に厳格な決まりは存在しません。

そのため、色々と堅苦しいことはひとまず置いて、それぞれのご家庭にあった自由なお宮参りを楽しむ方が増えています。

どんなお宮参りにしたいか、一度ご夫婦で相談してみましょう。

ただし、一緒に行く祖父母が習わしを重視される場合もありますので、事前にお宮参りのイメージを共有しておくとよいでしょう。

1-3-1. いつお参りしてもよい

お宮参りは、「男の子は生後31日目・女の子は生後33日目」に行うのが習わしとされていましたが、現在ではいつ行っても構わないとされています。

生まれたばかりの赤ちゃんの様子や、産後間もないお母さんの体調、また一緒にいくお父さんや祖父母の予定と調整しながら、自由に日程を決めて問題ありません。

1-3-2. どの神社を選んでもよい

古くは、自身の住む地域の氏神様を祀る神社にお宮参りに行くものとされていましたが、現在ではこれに限りません。

有名な神社、大きな神社、家からのアクセスのよい神社、ゆかりのある神社、安産祈願にいった神社など、参拝する神社を自由に選んで構いません。

1-3-3. あわせて写真撮影と食事会も

最近のお宮参りでは、写真撮影は欠かせないものとなっています。

生後間もない赤ちゃんの可愛さは、何物にも代えられません。たくさん写真に納めることをおすすめします。

また、お宮参りの後に家族で食事会をする方も多くいらっしゃいます。家族・親族が集まるよい機会となるでしょう。

1-3-4. 誰と行ってもよい

昔のお宮参りは、赤ちゃんと・お父さん・父方の祖母の3人で参拝することが一般的でした。というのも、お母さんは産後の穢れの期間に神社にお参りができなかったからです。

しかし、それは昔の考えです。現在では、妊娠・出産という一大事業を成し遂げたお母さんは、主役である赤ちゃんに次ぐ準主役ですので必ずお参りに行きます。

また、せっかくですので祖父母をお招きしてもよいでしょう。孫の誕生を喜ぶ祖父母にとっては、最高の親孝行です。

特に、いつもは遠く離れて住む場合は、こうした大きなイベントがないとなかなか会う機会がないという場合もあるでしょう。無理のない範囲で調整してみることをおすすめします。

1-3-5. 誰が抱っこしてもよい

そもそも昔のお宮参りには、穢れ期間である産後のお母さんは一緒に行きませんでした。そのため、赤ちゃんを抱っこするのは父方の祖母でした。

しかし、今では誰が抱っこしても構いません。お母さんをはじめ、みんなで赤ちゃんを抱っこして、新しい命の誕生を祝いましょう。

1-4. お宮参りは初めての家族イベント

お宮参りは、伝統的には地域の一員として氏神様に認めてもらうという意味合いが強いですが、現在ではその意味合いが変容してきています。

現在では、お宮参りは赤ちゃんの誕生を祝うイベントです。お宮参りを生後1ヶ月ほどで行う場合は、赤ちゃんの初めての外出となる場合も多いでしょう。色々と大変なことはありますが、思い出に残る一日になります。

また、祖父母も一緒にお宮参りに参加できれば、この上ない親孝行となるでしょう。

2.お宮参りはいつ行く?日数の計算方法は?

2-1. 生後1ヶ月頃が習わし

地域による違いはありますが、お宮参りには生後1ヶ月頃に行くのが習わしです。

神道の観点からいうと、生後1ヶ月後にお参りする理由は、生まれた赤ちゃんが俗世間の穢れに触れないように過ごす神聖な期間(忌:いみ)がこの頃にあけるとされているためです。

現在でいうと、ちょうど1ヶ月検診が終わってからのタイミングとなります。

男の子・女の子と異なりますので、それぞれ見ていきましょう。

2-1-1. 男の子は生後31日目

男の子の赤ちゃんのお宮参りは、生後31日目となります。

2-1-2. 女の子は生後33日目

女の子の赤ちゃんのお宮参りは、生後33日目となります。

2-2. 生まれた日を1日目としてカウント

男の子・女の子、いずれの場合も、生まれた日を1日目として数えます。

2-3. 体調と気候にあわせてベストなタイミングでOK

男の子は生後31日目・女の子は生後33日目が通例となってはいますが、これはあくまでも目安ですのでこだわりすぎる必要はありません。

実際には、生まれたばかりの赤ちゃんと産後間もないお母さんの体調と相談しながら日程を決めることが、最も大切です。

他にも、お父さんの仕事の都合や、祖父母も一緒に行く場合はそちらも予定を確認することも忘れてはいけません。

最近では、夏は非常に暑く、冬は寒さがとても厳しいことが多いです。こうした時期は赤ちゃんにも負担となってしまいます。

この時期にお宮参りが重なる場合は、形式にとらわれず、過ごしやすい時期にずらすということも検討するとよいでしょう。

2-4. 最近はお食い初めと合わせて行う場合も

最近では、お食い初めとあわせて、生後3カ月頃にお宮参りをすることも、一つの選択肢となっています。

お食い初めとは、「一生食べるものに困らないように」という願いを込めておこなう伝統行事です。生後100日~120日頃におこなうため、「百日祝い(ももかいわい)」ともいいます。

この2つのイベントをまとめて行う場合、以下のようなメリット・デメリットが考えられますので参考にしてください。

| 【メリット】 ・赤ちゃんのお世話にも慣れ、お母さんの体力も回復する頃である ・遠方から祖父母が来る場合、交通費を抑えられる ・食事会の費用を1度にまとめられ費用を抑えられる ・産後ゆっくりとお宮参りの計画を立てられる ・3ヶ月後と先であれば参加者の予定の調整もしやすい |

| 【デメリット】 ・それぞれの月齢の成長過程を楽しめない ・1日の予定が盛りだくさんになり、赤ちゃんが疲れてしまう ・お食い初めの料理を自身で準備する場合は、当日の準備が大変 |

2-5. 地域差による違いもあり

多くの地域では、生後1ヶ月頃にお宮参りを行うことが一般的ですが、地域によっても時期はさまざまです。

お父さん・お母さんの出身地によってお宮参りの時期に対する認識が異なることがありますので、事前に相談しておくと安心です。

ここでは、生後1ヶ月以外のお宮参りを慣例とする地域について紹介します。

| 【北海道】冬の寒さが厳しい時期に、生後間もない赤ちゃんを連れて外出するのは大変です。北国では、暖かくなるまでずらすのが一般的です。また、地域によっては生後1カ月のお宮参りをせず、生後100日目に行う「百日参り」としてお参りすることがあります。 |

| 【青森】北海道と同様、気候が穏やかになってきたころにお参りをするのが一般的です。一部地域では、男の子は生後120日目・女の子は生後110日目にお宮参りを行います。 |

| 【山形】一部地域では、51日目にお宮参りを行うところもあります。 |

|

【新潟】一部の地域では、百日詣り(ももかまいり)を、生後100日目頃に行います。 |

|

【静岡】浜松の地域では男の子は生後55日目、女の子は33日目にお参りをします。富士山周辺では、生後51日目にお参りをする風習も。 |

|

【京都】早めにやることで嫁入りが早くなるという考え方から、30日頃に行われることがあります。 |

| 【沖縄】一部の地域では、初宮参りの習慣はなく、生後100日目に先祖のお参りをします。 |

3.お宮参りはいつまでに行く?

3-1. 特に期限はありません

お宮参りをいつまでに行かなければならない、といった決まりはありません。

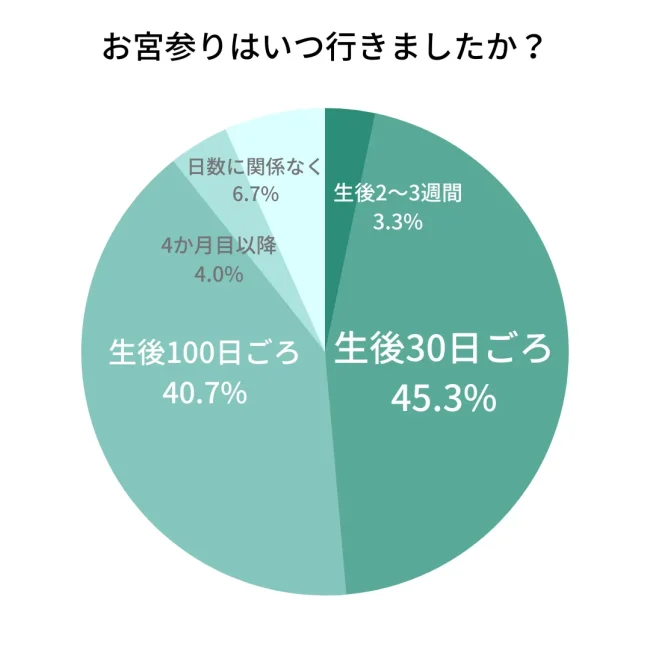

しかしながら、アンケート結果の通り、9割の方が生後3ヶ月までにお宮参りを済ませていることがわかります。

お宮参りについて特に期限はありませんが、お宮参りの意味合いから、生まれたばかりのかわいらしさが残る写真をおさめられるという観点から、生後3ヶ月頃までに行くことを目安とするとよいかもしれません。

(出典:Happy-Note.com 「お宮参りに行きましたか?」)

4.時期をずらす際の注意点は?

お宮参りを生後1ヶ月後の頃に行わない場合は、以下の2つに注意しましょう。

4-1. 祖父母に事前にお知らせ

祖父母の中には、「お宮参りは生後1ヶ月後に行うもの」と思い、楽しみにされている方もいらっしゃるかもしれません。

お宮参りを遅らせる場合は、祖父母にその旨を事前に知らせておきましょう。

4-2. 生後1ヶ月頃の記念撮影を

新生児期間を卒業したとはいえ、この頃の赤ちゃんは、まだまだ柔らかくて小さくてとてもかわいいものです。

これから赤ちゃんはどんどん成長し、数ヶ月違うだけでも見た目には変化が現れます。

お宮参りをしない場合でも、少しあらたまった服を着て、この時期だけのかわいらしい様子を写真におさめておくことをおすすめします。

5.お宮参りの日取りの決め方は?

いざお宮参りに行くと決まれば、まずは日程を決めましょう。

考えることが多く頭を悩ませてしまうかもしれませんが、お宮参りの日を決める際には以下のポイントを押さえておけば問題ありません。

5-1. 赤ちゃんとお母さんの体調を優先する

まず何より第一に、赤ちゃんとお母さんの体調を優先しましょう。生後1ヶ月というしきたりにとらわれる必要はありません。

生まれて間もない赤ちゃんはまだ屋外の環境に慣れていません。また、産後のお母さんは体調が安定していないこともあります。

お宮参りの日程を決めるときは、まずはお母さんの体調がよくなってから、そして赤ちゃんの様子も安定してから、身体に負担をかけないよう無理のない日程を選びましょう。

5-2. 過ごしやすい時期を選ぶ

お宮参りの時期は、天候を考えて過ごしやすい時期を選びましょう。

赤ちゃんはまだ体温調節の機能が未熟ですので、暑すぎたり寒すぎたりすると身体に負担をかけてしまいます。

赤ちゃんが生まれた時期によっては、真夏・真冬の時期にお宮参りが重なることがあります。こうした場合は、気候のよい春や秋にずらすということも検討してみてもよいでしょう。

5-3. 参加者の予定を確認する

お宮参りの時期が決まれば、具体的に日程の検討に入ります。

お父さんだけでなく、祖父母も一緒にお宮参りに行く場合は、参加者の予定を確認して調整しましょう。

5-4. 大安にこだわらなくても大丈夫

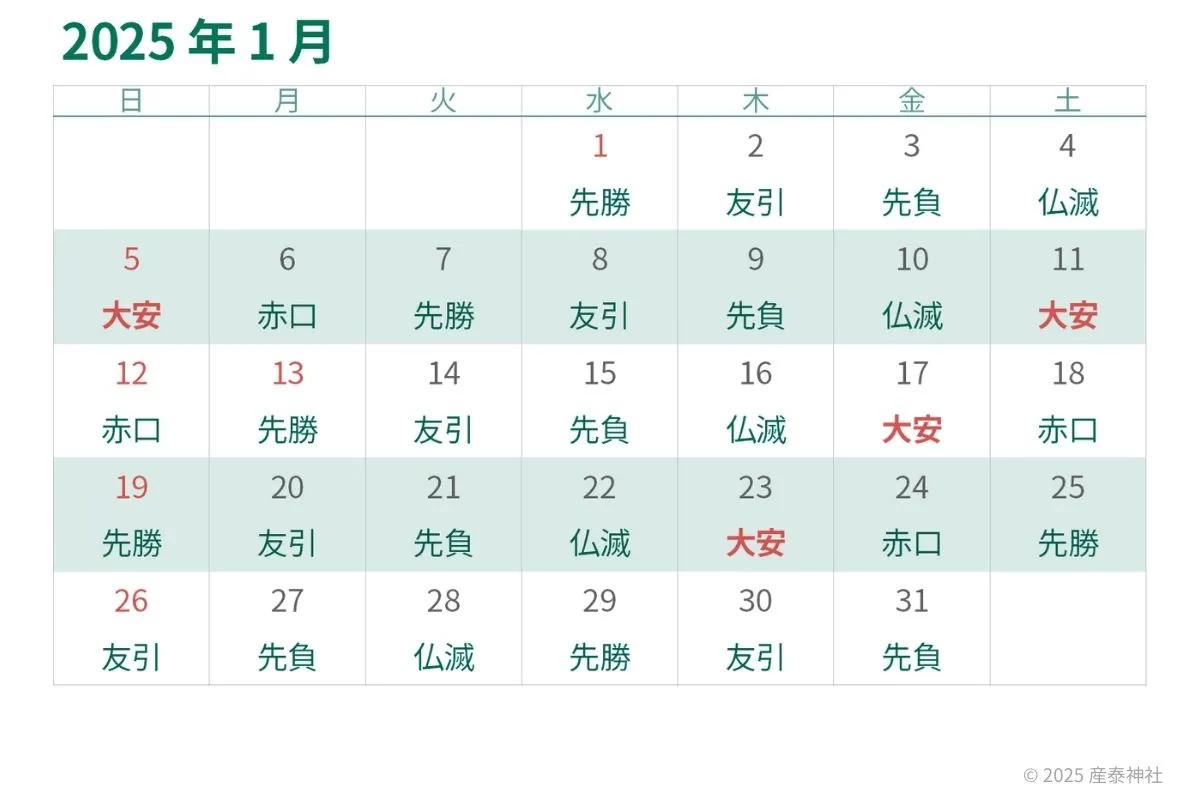

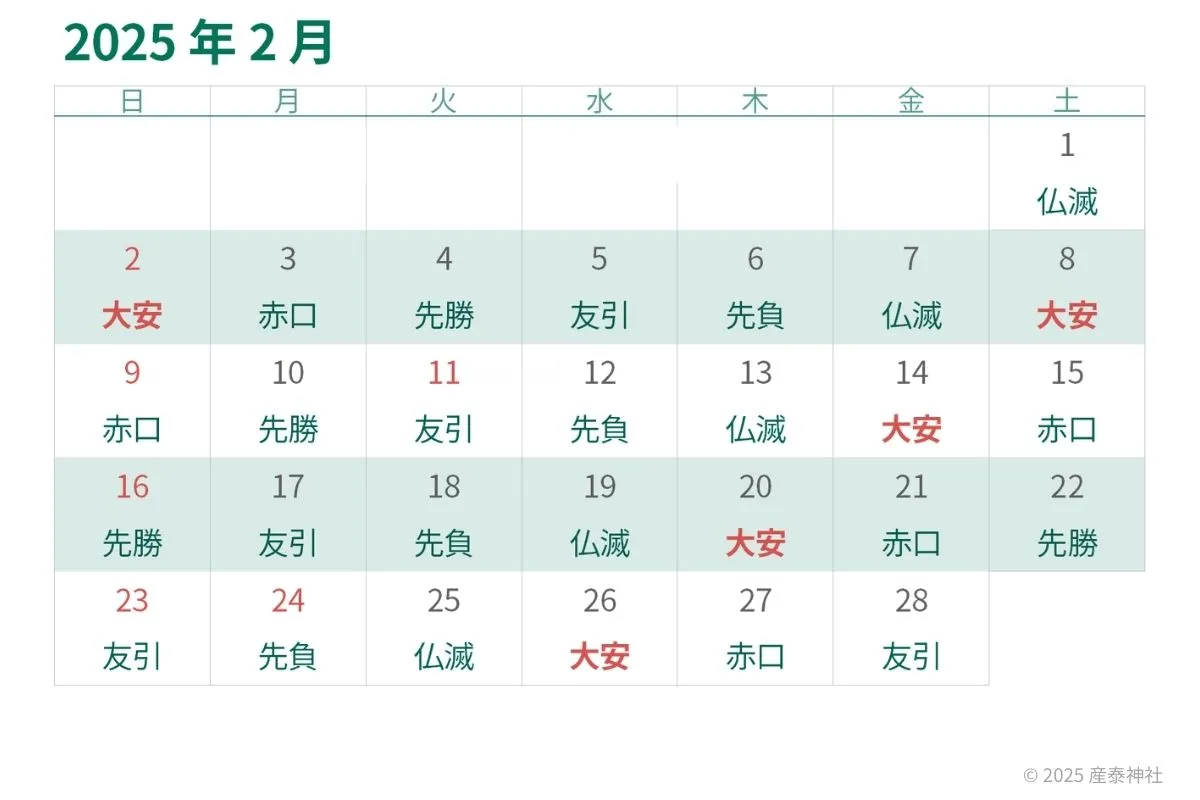

「大安」や「仏滅」などの六曜にこだわらなくても大丈夫です。

というのも、六曜はもとは陰陽五行説という思想をもとにした時刻の吉凶占いであり、神社との直接的な関係はないからです。

したがって、お宮参りの日程を決める際は大安にこだわらず、都合のよい日で決めて問題ありません。

一般的に、縁起がよいとして大安に神社にお参りする方が多いので、あえて大安ではない日にお宮参りにいくことで混雑を避けゆっくりと過ごせるというメリットもあります。

また、大安は月に4~6回しかありませんので、大安にこだわらなければ柔軟に日程を決めることもできます。

ただし、家族の中では六曜を気にする方もいらっしゃるかもしれませんので、日程を決める際には事前に確認しておくことをおすすめします。

| >>> 六曜について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。 【2025年大安カレンダー掲載】大安とは?意味や由来は?六曜に関する疑問を解説 | 産泰神社 このはな手帖 |

5-4-1. (参考)2025年大安カレンダー

6.お宮参りは何時にいく?

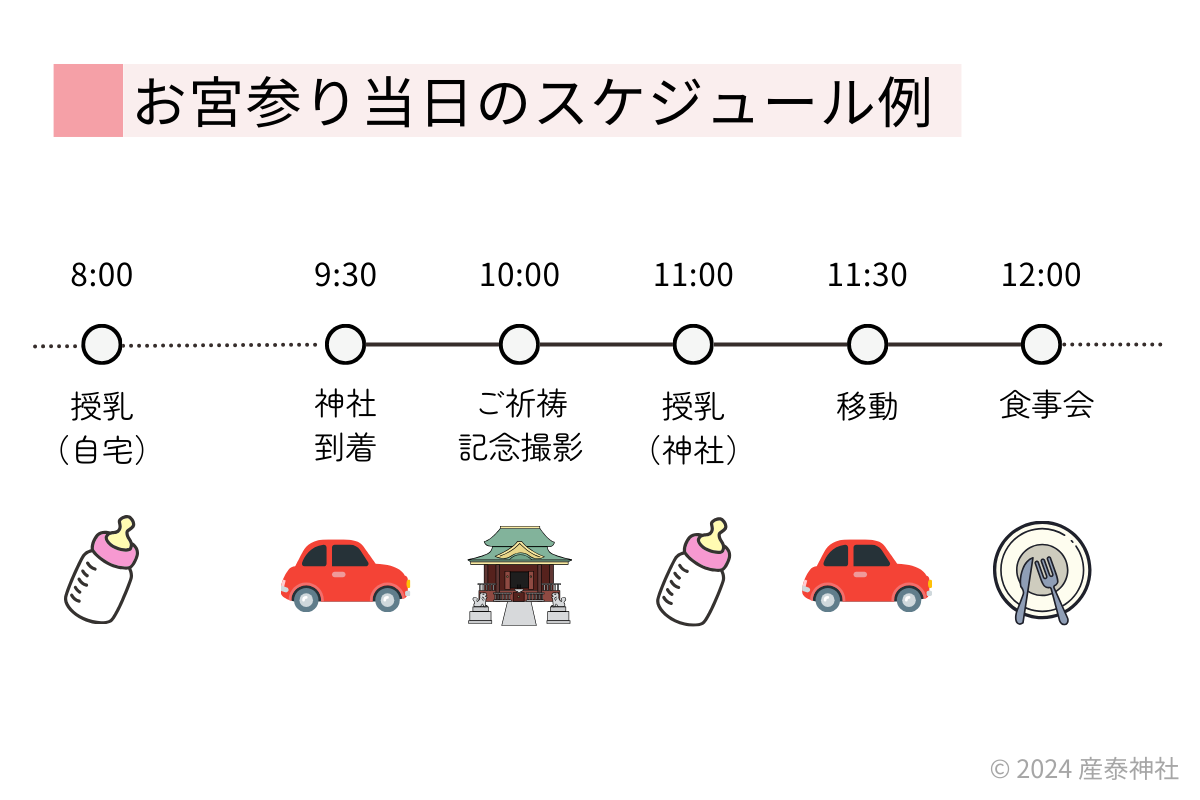

さて、お宮参りの日程が決まれば、当日のスケジュールを大まかにイメージしましょう。

生まれたばかりの赤ちゃんは授乳の間隔も短いため、いつどこで授乳できるかというのも具体的に決めておくと安心です。

6-1. 時間は何時でも大丈夫

一般的に、宗教的な観点では、神社への参拝は午前中がよいとされます。というのも、午前中は神社が気に満ちており、何よりもまず神様への挨拶を大事にする、といった考え方があるからです。

とはいえ、お宮参り当日は色々と準備もあり、遠方からだと移動にも時間がかかりますので、午前・午後にこだわらず、神社が開いている時間であれば何時でも大丈夫です。無理のない時間にお参りしましょう。

6-2. お宮参りのスケジュール例

お宮参りが近づいてきたら、当日の流れを具体的に計画しましょう。

この頃の赤ちゃんは授乳間隔が短いため、外出中に授乳が1度は必要になるケースが多いです。いつ、どこで、授乳ができるのかも具体的にイメージしておくと、当日安心してお宮参りをすることができます。

また、赤ちゃんとのお出かけでは、おむつ・授乳用品・タオルなど、色々と必要なものが多く荷物が増えがちです。前日までには荷物をまとめておき、当日焦らなくて済むよう準備をしておきましょう。

7.お宮参りの準備はいつからどうする?

7-1. 準備は1~2週間前から始めましょう

まずはお宮参りの時期を決めましょう。

生後1ヶ月ということにとらわれず、真夏・真冬といった厳しい天候の時期を避け、過ごしやすい頃を選びます。赤ちゃんが元気で、お母さんの体調が回復しているということが大前提です。

いざ、お宮参りに行く時期が決まれば、1~2週間の準備期間があると安心です。

7-2. 参加者を確認する

お宮参りの時期が決まれば、誰が一緒に行くのかを決めましょう。

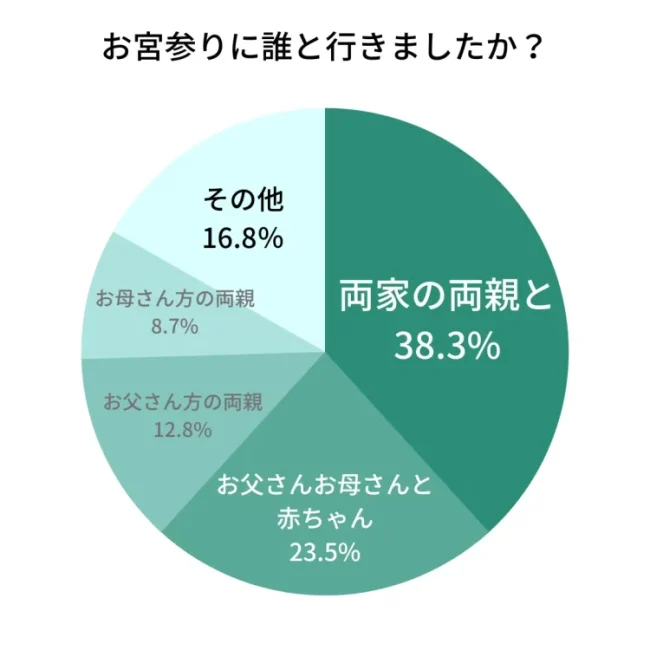

アンケート結果によると、「両家の両親(祖父母)と一緒に行った」という方が4割近くいらっしゃいます。

せっかくの機会ですので、祖父母にもお宮参りをお誘いすると、とっても喜ばれることでしょう。

(出典:Happy-Note.com 「お宮参りに誰と行きましたか?」)

7-3. 日程を決める

お宮参りの参加者が決まれば、参加者の予定を確認し、日程を決めましょう。

大安・仏滅、などの六曜にとらわれず、参加者がみな無理なく集まれる都合のよい日に決めて問題ありません。

7-4. 行く神社を選ぶ

お宮参りをする神社を選びましょう。

昔は、お宮参りは氏神様に地域の一員として認めてもらうという意味合いから地元の神社を選んでいましたが、最近では特に地元の神社にこだわる必要はありません。

有名な神社、大きな神社、家からのアクセスのよい神社、ゆかりのある神社、安産祈願にいった神社など、どの神社でも構いません。

そして、お宮参りでは、ご祈祷を受けて赤ちゃんの健やかな成長を祈りましょう。

7-4-1. ご祈祷の予約要否を確認

参拝する神社が決まれば、ご祈祷の予約が必要か確認しましょう。

大きな神社では予約は不要であることが多いですが、小さい神社などでは予約が必要であることもあります。各神社のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせをしてみましょう。

また、ご祈祷の時間が決まっていることもありますので、当日のスケジュールを立てる際に必要になるので事前に確認しておきましょう。

7-4-2. 初穂料を確認

ご祈祷の初穂料がいくらかを確認しましょう。

大きな神社であればウェブサイトで掲載されていることが多いので、確認してみましょう。小さい神社であればウェブサイトがないことがありますので、電話で問い合わせをしましょう。

初穂料については、「お気持ちで結構です」とされている神社もあります。その場合は、5,000円~1万円を目安に納めるようにしましょう。

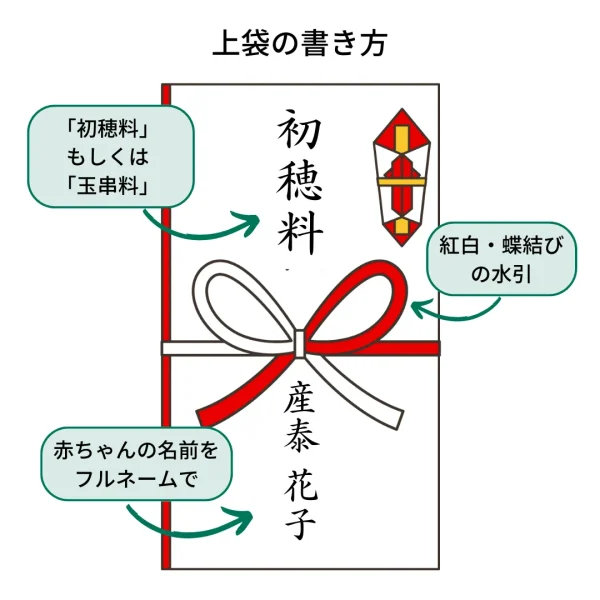

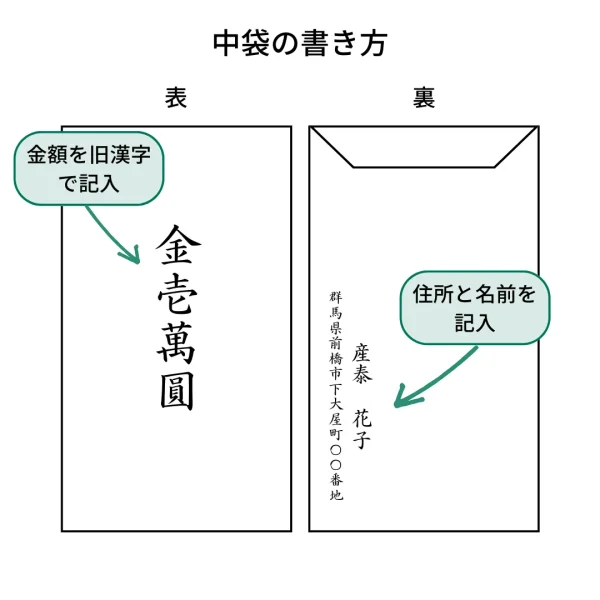

7-4-3. 封筒ではなく「のし袋」を準備

お宮参りの初穂料は、受付でお財布から直接出すのではなく、のし袋に入れてお渡しするのが丁寧な方法です。

のし袋は、普通の封筒とは異なり、「上袋(うわぶくろ)」「熨斗(のし)」「水引(みずひき)」で構成されています。

のし袋の書き方には決まりがありますので、以下を参考にして準備しましょう。

| >>>初穂料について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。 【神職が画像で紹介】初穂料はどんな封筒に入れる?書き方やお金の入れ方、神社での渡し方まで解説|産泰神社 このはな手帖 |

7-5. 当日の服装を決める

お宮参りの当日の服装を考えましょう。

最も大切なことは、主役である赤ちゃんを中心に、家族でまとまりのある服装を選ぶことです。

ここでいう、「まとまりがある」というのは、主役の赤ちゃんが最も格の高いものを着て、両親は赤ちゃんを引き立たせるような色合いを選ぶということです。

具体的には、赤ちゃんは和装であれば「祝着」を着用します。

祝着の下には、白羽二重かベビードレスとされますが、実際には祝着をかぶせると見えませんので、夏であれば落ち着いた色のロンパース、冬の寒い時期であればシンプルなカバーオールなど、家から着てきた服でも問題ありません。

また、洋装の場合はベビードレスのみとなります。薄手ですので、暖かい時期であればベビードレスを着てもよいでしょう。

次に、お母さんは、和装であれば、訪問着・色無地・付け下げが主流です。一方、洋装であればスーツやワンピースがよいでしょう。いずれの場合も、淡い優しい色やベーシックカラーを選ぶと、主役の赤ちゃんを引き立たせながらも華やかさを演出することができます。

せっかくのお宮参りですので、親子で和装でそろえると格式のある伝統的なお宮参りを演出することができます。一方、授乳や抱っこなど赤ちゃんのお世話もあることを考えると、動きやすさには洋装に軍配が上がります。

お父さんは、ダークカラーのスーツが一般的です。少し明るめのネクタイをするなどして、お祝いムードを盛り上げましょう。

当日の服装が決まれば、特に和装の場合はレンタルがおすすめです。レンタルは、費用も抑えられ、後の手入れの手間も省けるためです。

和装に必要な小物がすべてセットで借りられるといったオンラインのレンタルショップもありますので、是非レンタルを検討してみましょう。

| >>>お宮参りの服装を詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。 【神職が解説】お宮参りに行く服装選びのポイントを人物別にご紹介! | 産泰神社 このはな手帖 |

7-6. カメラマンの手配を検討する

お宮参りの当日の写真をどのように撮影するのかは、重要なポイントの一つです。

もちろん家族の中で撮りあってもよいですが、ここはやはりプロのカメラマンにお願いすることをおすすめします。

晴れ着を着たお祝いの場ですので、家族そろってのきれいな写真があると、後に見返したときにその時の幸せな気持ちとともに思い出すことができるでしょう。

また、お宮参り当日は赤ちゃんを連れての初めての外出で、赤ちゃんのお世話をしながら色々と気を遣います。写真をプロにお願いすれば、気兼ねなくお祝いに集中することができるのも嬉しいポイントです。

7-7. 食事会をする場合はお店を予約する

お宮参りのあとには、食事会をする方も多くいらっしゃいます。特に、両親(祖父母)も参加している場合であれば、せっかくの機会ですので一緒にお食事をするのも楽しい思い出になるでしょう。

食事会の場所は、自宅でもレストランでもどちらでも構いません。自宅であればゆっくりと過ごすことができますし、レストランであれば準備や片付けなどの手間が省けます。状況に合わせて選びましょう。

レストランで食事会をする場合は、必ずお店を予約しておきましょう。その際、落ち着いた雰囲気の個室を選ぶと安心です。

食事の内容は、家族の好みや予算に応じて自由ですが、赤ちゃんの健康や幸せを祈るために縁起物の食材が使われた「祝い膳」をいただくとよりお祝いの雰囲気が盛り上がります。手作りであればできる範囲で、またレストランの場合は祝い膳の提供があるかどうか確認してみるとよいでしょう。

7-8. お金の負担については事前に相談を

お宮参りでは、おおよそ以下の費用が発生します。あくまでも目安ではありますが、

■初穂料(神社でご祈祷をする場合)

・・・ 5,000円~1万円

■撮影費(カメラマンに依頼する場合)

・・・ 1~3万円

■食事代(食事会を行う場合)

・・・5,000円~1万円 × 人数分

これらの費用については、誰が負担するのかを事前に調整しておくと、当日スムーズに事が運びます。

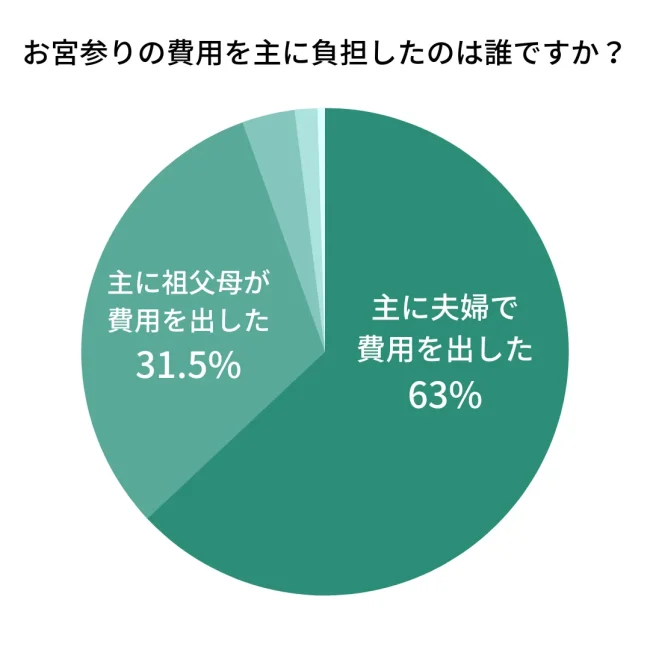

アンケート調査によると、過半数の家族が主に夫婦で費用を負担しているとの結果が出ています。しかし、これから育児に何かと物入りになる中で、お宮参りは決して小さくない出費です。

一方で、祖父母も孫の誕生を喜び、少しでも力になりたいと考えていることでしょう。祖父母からお祝い金や費用負担の申し出があった場合は、ありがたく頂戴するのもよいかもしれません。

(出典:precieux studio|お宮参りに必要なお金はいくら?誰が出す?気になる費用&相場を知ろう)

(出典:precieux studio|お宮参りに必要なお金はいくら?誰が出す?気になる費用&相場を知ろう)

8.神社の予約はいつまでにする?

ご祈祷とは、社殿に上がって神職に祝詞を読んでもらい、神様にお願い事を伝える儀式のことです。

ご祈祷とは、社殿に上がって神職に祝詞を読んでもらい、神様にお願い事を伝える儀式のことです。

社頭参拝に比べ、ご祈祷を受ける方が丁寧な参拝方法です。

お宮参りでは、赤ちゃんのこれからの健やかな成長を願い、ご祈祷を受けることが望ましいです。

8-1. まずは予約要否の確認を

お宮参りにいく神社が決まれば、まずは予約の要否を確認しましょう。

基本的に、神社でのご祈祷は予約は必要ない、もしくはできないことが多いです。お宮参りの当日、神社に行ってご祈祷の申し込みをし、順番を待つというのが一般的です。

ただし、神社によっては予約が必要であることもあります。ウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせをしてみましょう。

特に、大安などのお日柄のよい日、七五三や初詣などの混雑時期にお宮参りを検討している場合は、日程を確定させる前に予約要否を確認することをおすすめします。また、こうした時期への参拝の場合、可能であれば予約しておくと安心です。

他にも、ご祈祷の時間があらかじめ決まっていることもあります。当日のスケジュールを立てる際に必要になるので事前に確認しておきましょう。

8-2. 予約が必要なら早めに

予約が必要な場合は、お宮参りの日程が決まる1~2週間前に予約しておくと安心です。

もちろん、空きがあれば直前であっても予約が可能であることもあります。

9.お宮参りのお神札はいつまで飾る?

9-1. 1年後を目安に神社にお納めしましょう

お宮参りでご祈祷を受けると、お神札やお守りなどの授与品をいただきます。

いただいたものは、1年後を目安に神社にお納めしましょう。

引っ越しなどの理由で同じ神社への返納ができない場合は、新居に近い神社にお納めしても問題ありません。

9-2. 初詣や七五三のタイミングに返納しても構いません

お宮参りの1年後に神社に行くのが難しい場合は、初詣で神社を参拝する際や、3歳の七五三の際にお納めしても構いません。

授与品を保管する期間が長くなっても、お納めするまでは大切にお祀りしましょう。

10.お宮参りをしない場合は?

様々な理由で、お宮参りを見送らざるを得ないこともあるでしょう。このような場合の対応については2つ考えられます。

10-1. 記念撮影や食事会だけで済ませる

お宮参りで神社への参拝が難しい場合は、何らかの形で赤ちゃんの誕生をお祝いする方法を検討してみてはいかがでしょうか。

赤ちゃんが元気で、お母さんの体調に問題がなければ、例えば、スタジオでの記念撮影を行ったり、家族との食事会だけを行うなど、自分たちの家族に最適な方法で、赤ちゃんが生まれたことをお祝いしましょう。

10-2. 時期をずらしてのお参りを再検討する

お宮参りは生後1ヶ月に神社にお参りするのがしきたりとされていますが、厳しく決められているものではありません。

赤ちゃんやお母さんの体調が優れない、真夏・真冬は天候が厳しい、参加者の都合が合わないなどの状況であれば、時期をずらしてのお参りを再検討するのもよいでしょう。

古くからのしきたりにとらわれず、自分たちのよいタイミングでお参りをして問題ありません。

11.まとめ

さて、いかがだったでしょうか。

お宮参りは、無事の出産を神様に奉告し、赤ちゃんの健やかな成長を願う儀式です。

そんな大切なお宮参り。歴史ある伝統的な人生儀礼ではありますが、近年ではそれぞれの家族にあったベストな形でのお参りがされています。

お宮参りの時期についても、「生後1ヶ月頃にお祝いしなければいけない」という決まりもありませんので、自由に時期を決めて問題ありません。

いつお宮参りに行くかを考える際は、以下4つのポイントをおさえておけば大丈夫です。

・赤ちゃんとお母さんの体調を優先する

・穏やかな気候の時期を選ぶ

・参加者の都合も考慮する

・大安にこだわらなくてもよい

ご自身の家族にとって最適なタイミングでお宮参りを行い、初めての家族イベントを大いに楽しみましょう。

<参考資料>

出産と育児に関する神事について | 神社本庁 (jinjahoncho.or.jp)

飯倉晴武「新装版 日本人のしきたり」2023年 青春出版社

よくある質問

| [質問]お宮参りはいつ行くものですか? |

| [回答]一般的には男の子は31日目、女の子は33日目と言われていますが、赤ちゃんとお母さんの体調に合わせて参拝の時期を決めましょう。 |

| [質問]お宮参りは大安に行った方がよいですか? |

| [回答]お宮参りは、大安や仏滅といった六曜にこだわる必要はありません。 |

| [質問]赤ちゃんは誰が抱っこするものですか? |

| [回答]決まりはありませんが、お祝い着を付ける場合はお母さんかおばあちゃんが抱っこするのが一般的です。 |