1.初穂料の基本知識

1-1. 初穂料とは?

1-1-1. 神社に納めるお金のこと

初穂料(はつほりょう)とは、神社でご祈祷を受けたり、御神札やお守りを授かった際に、神様への感謝の気持ちとして神社に納める謝礼金(お供え)のことをいいます。

一般的な「料金」とは異なり、これは神様への感謝と祈願を表す奉納物の一つです。

もともとは、農作物の収穫を神様に感謝する風習から生まれたもので、「初穂」とはその年に初めて収穫された稲穂を意味し、これを神様にお供えしていたのが起源です。

時代とともに、米だけでなく野菜や魚、さらにはお金も「初穂」として捧げられるようになり、今日では祈願や参拝の際に金銭で表すお供え物、つまり初穂料として定着しています。

1-2. 「玉串料」との違いは?

1-2-1. 意味と使える場面が違う

初穂料と似た言葉に「玉串料(たまぐしりょう)」がありますが、両者は意味や使われる場面に違いがあります。

玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)や麻を付けた神具で、祈祷や神事の際に神様へ願いを捧げるために使用されます。

つまり、玉串料とは、神様に捧げる玉串を用いた儀式に際して、その謝意や祈願の気持ちを込めて神社に納める金銭のことです。

一方の初穂料は、もともとその年に初めて収穫された作物(初穂)を神様に捧げて感謝を伝える風習に由来する言葉で、現代では金銭で表すお供え物として扱われています。

つまり、初穂料は感謝の気持ちを、玉串料は祈願の気持ちを表すという違いがあり、それぞれの用途や意味合いに応じて使い分けるのが一般的です。

| ご祈祷や祭事 | 神葬祭 | お守り・御神札 | |

| 初穂料 | ○ | × | ○ |

| 玉串料 | ○ | ○ | × |

2.安産祈願の初穂料の相場

2-1. 初穂料の金額の目安は?

2-1-1. 5,000~10,000円が一般的

安産祈願の初穂料は、5,000~10,000円あたりが一般的といえるでしょう。

金額によって、腹帯の有無、お神札の大小など、授与品が変わります。

2-2. 事前の確認方法は?

2-2-1. WEBサイトや電話で

初穂料は、参拝当日に慌てないよう、事前に神社の公式サイトや電話で確認しておくことをおすすめします。金額は神社ごとに異なるため、事前の情報収集が大切です。

最近では、クレジットカードやキャッシュレス決済に対応している神社も一部ありますが、多くの神社では現金のみの受付です。事前に現金を準備しておくと安心です。

電話で問い合わせる際は、「安産祈願をお願いしたいのですが、初穂料はいくらになりますか?」と聞けば、丁寧で問題ありません。

多くの神社では初穂料の金額が明確に定められているのが一般的です。

一方で、神社によっては「お気持ちで」や「御志(ごし)」といった金額が明示されていない場合もあります。その場合は、安産祈願の初穂料の相場である5,000~10,000円程度を目安にお納めすればよいでしょう。

金額をあらかじめ把握しておくことで、「他の人より少なかったらどうしよう…」「その場で現金がない」という不安や焦り、恥ずかしさを避けることができます。

3.安産祈願の初穂料を入れる封筒と入れ方

3-1. 初穂料の封筒はどうやって選ぶ?

3-1-1. のし袋は、蝶結びを選ぼう

安産祈願で使用するのし袋は、「蝶結び」の水引が一般的です。

蝶結びは、何度でも結び直せることから、「繰り返しても良いお祝い事」に用いられるものです。そのため、安産祈願をはじめ、お宮参りや七五三などのお祝いにも広く使われています。

一方で、地域によっては、結び切りの一種である「あわじ結び」が使われることもあります。あわじ結びは、「結び目がほどけにくい」という特徴から、一度きりのお祝い事(例:結婚祝いなど)に適しているとされます。

ただし、あわじ結びはあくまで「結び切り」の一種であり、基本的には「何度でも繰り返してよい」とされる安産祈願には適しません。

そのため、特別な指定や地域的な慣習がない限りは、蝶結びの水引を選ぶのが無難で安心です。

なお、のし袋は、文房具屋、ネットショップ、100円均一ショップ、コンビニなどで購入することができます。

のし袋として販売されているものには、封筒タイプ/包むタイプ、水引が本物/印刷、のしが立体的なもの/印刷など様々ありますが、どれを選んでも問題ありません。

お祝い用のキャラクターものやカラフルなものは神社の初穂料を入れるのには適さないので、避けましょう。

| 水引の種類、のし袋のシーン別使い分けなど、詳しくはこちらの記事もご覧ください。 【神職が画像で紹介】初穂料はどんな封筒に入れる?書き方やお金の入れ方、神社での渡し方まで解説 | このはな手帖 | 産泰神社 |

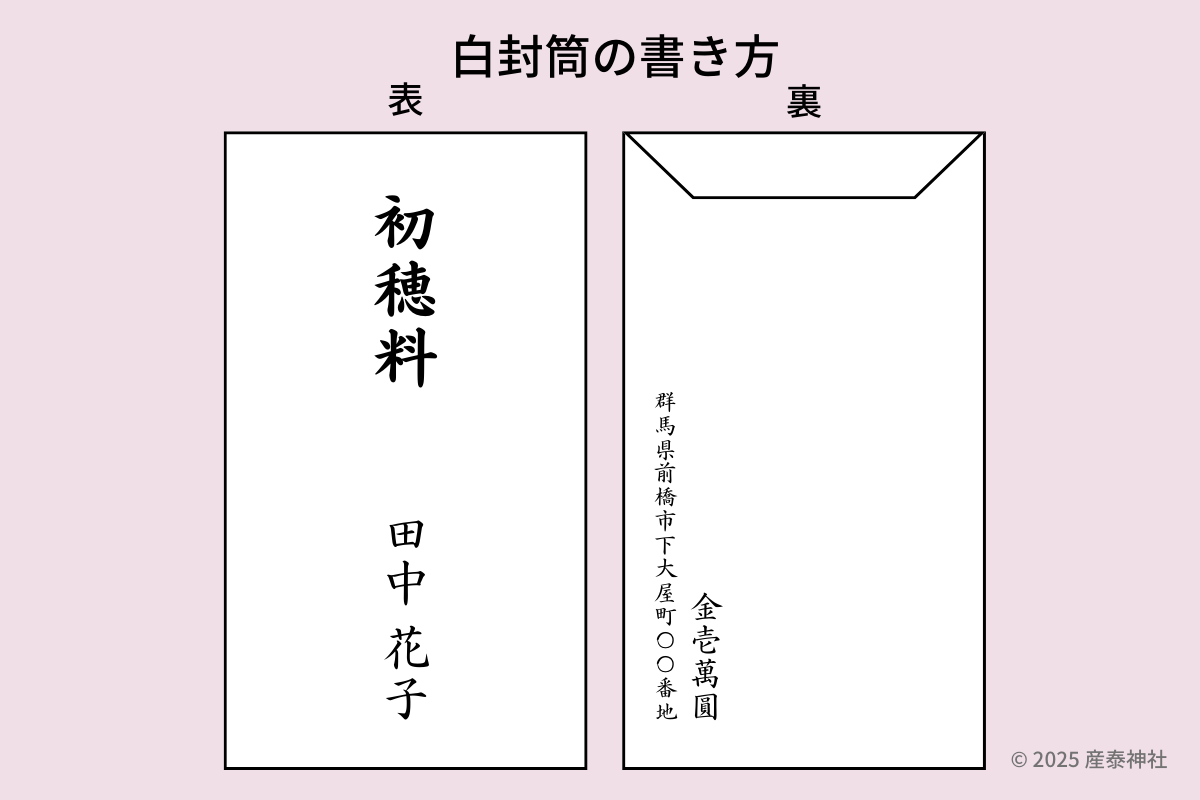

3-1-2. 白い無地の封筒でもOK

のし袋が準備できない場合は、白い無地の封筒で代用しても構いません。

この場合は、郵便番号の記入欄がない無地の封筒を選びましょう。

3-1-3. 中袋はなくても大丈夫

のし袋は、一般的に「外袋(包むタイプ)」「中袋」の2つから成りますが、近年は中袋がなく、外袋だけで売られているものもあります。

安産祈願の初穂料を入れる際には、外袋だけでも問題なく、中袋はあってもなくてもどちらでも構いません。

なお、中袋は糊で封をしませんのでご注意ください。

というのも、本来、初穂料は「奉書紙」と呼ばれる和紙にお金を包んで納めていたため、のり付けする習慣はなかったからです。

3-2. どうやって封筒にお札を入れる?

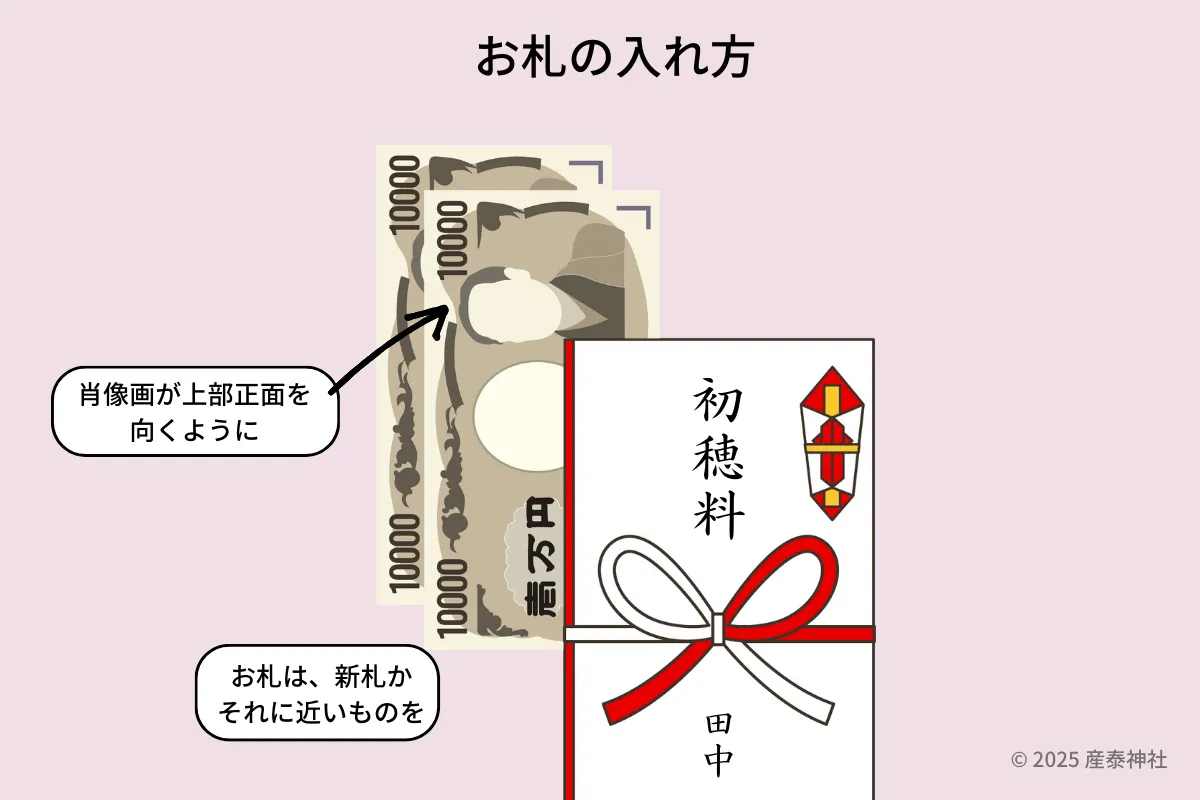

3-2-1. お札は表向き、肖像が上

お札を入れる場合は、封筒の表面側に、お札の表面が向くようにし、肖像画がある方を上にして入れましょう。

お札の種類が複数になる場合は、金額の大きい順から手前に入れます。

3-2-2. きれいなお札を準備しよう

安産祈願の初穂料としてお納めするお札は、新札もしくは手持ちのもの中でもシワがなくきれいなものを準備しましょう。

新札は、銀行やATMで入手することが可能です。

なお、破れていたり、汚れているお札はマナー違反ですので避けましょう。丁寧な行いは神様への敬意を表します。

4-1. のし袋の書き方

のし袋を購入したら、筆ペンで必要事項を記入しましょう。

ボールペン、消せるペン、鉛筆、万年筆で書くのは避けるのが無難です。

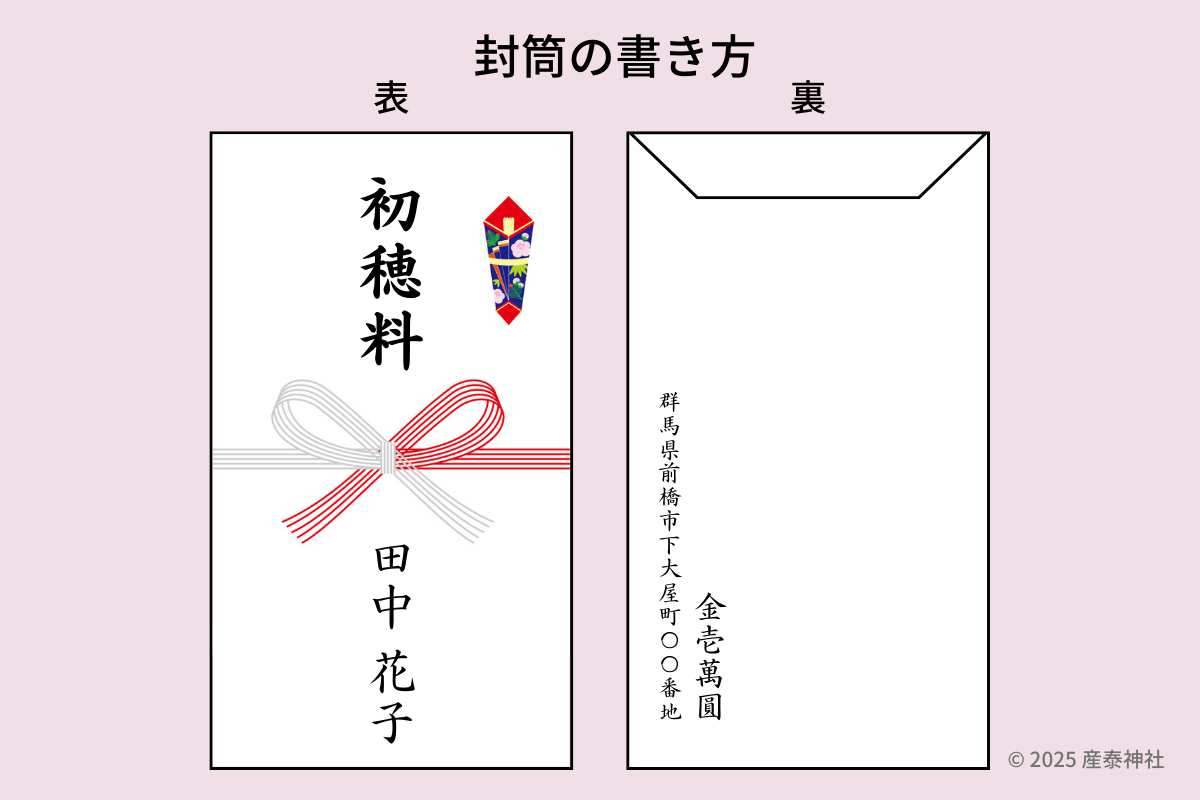

4-1. 外袋には何を書く?

4-1-1. 表面|「初穂料」と、祈願主の名前

上袋の正面上段に「初穂料」(もしくは玉串料)と書き、下段に氏名を書きます。

のし袋に記載する名前は願い主(神様にお願いをする本人)の氏名を書きます。安産祈願の場合は、妊婦さんがお願いをする祈願ですので、妊婦さんの氏名を書きます。

4-1-2. 裏面|中袋がない場合には、住所と金額

通常、金額は中袋に記載しますが、略式的に中袋がない場合、もしくはのし袋自体が封筒になっている場合は、裏面に住所と金額を記載しましょう。

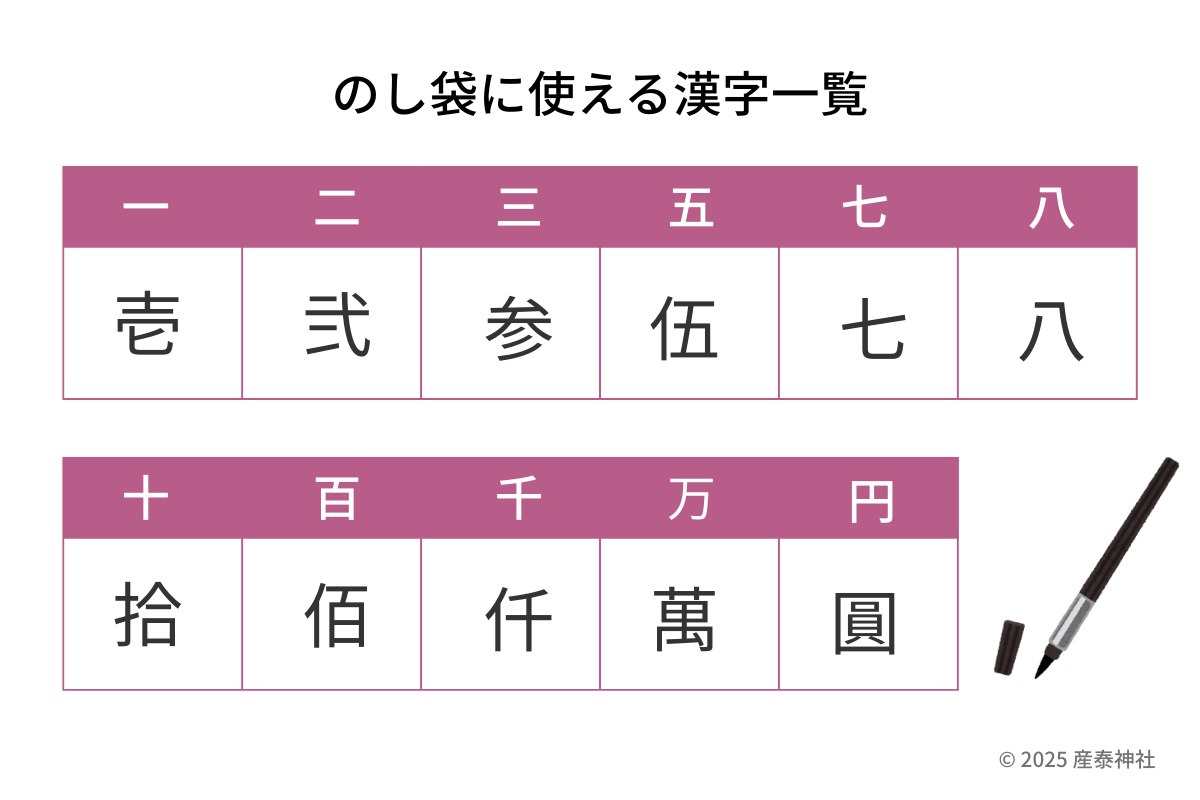

金額は旧漢字を使用します。旧漢字は次項で確認してください。

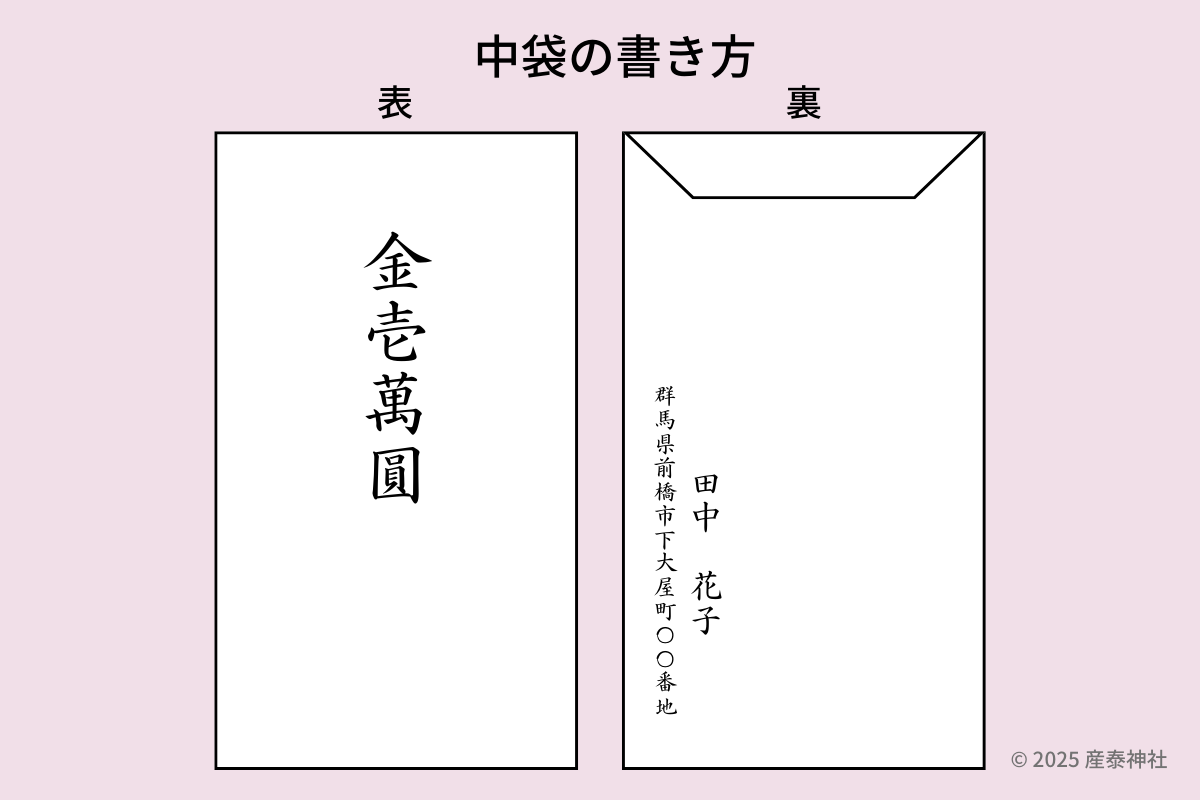

4-2. 中袋には何を書く?

4-2-1. 表面|金額

中袋の表面の中央には、「金 ○○圓」のように、下表の旧漢字を使って金額を記入します。

例えば、5,000円であれば「金 伍仟圓」、10,000円であれば「金 壱萬円」となります。

金額の後に「也」を付け加えるのは10万円以上を納める場合なので、安産祈願の場合は基本的に不要です。

4-2-2. 裏面|住所と名前

裏面には、願い主の住所と名前を記入します。ここでは常用漢字・アラビア数字でわかりやすく書きましょう。

4-3. 封筒の場合・中袋がない場合は?

4-3-1. 表面|「初穂料」と、祈願主の名前

封筒型ののし袋の場合、中袋がない場合、白い封筒で代用する場合、いずれの場合も、のし袋の書き方にならい、表面の上段には「初穂料」、下段には願い主(神様にお願いをする本人、安産祈願の場合は妊婦さん)の名前を書きます。

4-3-2. 裏面|住所と金額

裏面には、旧漢字を用いて金額、願い主の住所を記入しましょう。

5.安産祈願の初穂料の負担について

5-1. 初穂料は誰が出すか?

5-1-1. 夫婦が一般的

安産祈願の初穂料は、新しく子を授かったご夫婦が出すのが最も一般的です。

5-1-2. お祝いとして両親が負担する場合も

最近では、お祝いとしてどちらかの両親が負担する場合もあります。

誰が払うのかルールはありませんので、「気持ち」を最優先にしながらご家族で決めましょう。

6.初穂料のお納めの仕方

6-1. 初穂料をどうやって持って行く?

6-1-1. 袱紗に入れていくと安心

せっかく準備をした初穂料。かばんの中に無造作に入れて、折れ曲がったり汚れたりするといけませんので、「袱紗(ふくさ)」に入れて持ち歩くと安心です。

袱紗は、金封を包んで持ち運ぶ際の礼儀として使われるアイテムで、色によって使い分けるのが一般的です。

安産祈願の初穂料を持ち運ぶには、慶事に使う暖色系(赤、桃、橙)や、慶弔どちらにも使える紫色が適しています。

最近では、若い世代にも使いやすいような、シンプルでスタイリッシュな袱紗も多く販売されています。フォーマルな場面に備えて、一つ用意しておくと安心です。

6-2. 初穂料はどうやって渡す?

6-2-1. 受付で申込用紙と一緒に

初穂料は、ご祈祷の申込書とあわせて、受付でお渡しします。

その際、「お納めください」「よろしくお願いします」などと言葉を添えるとより丁寧です。

まとめ

さて、いかがだったでしょうか。

神様への感謝や祈願の気持ちを表す金銭のお供えとしての「初穂料」。

安産祈願の初穂料を準備する際は、蝶結びののし袋を使い、「初穂料」と名前・住所・金額を丁寧に書きましょう。

相場は5,000〜10,000円が一般的ですが、神社によって異なるため、事前に電話や公式サイトで確認しておくと安心です。

お札は表向きで入れ、なるべく新札を用意しましょう。袱紗に包んで持参し、受付で祈祷申込書と一緒に渡すのが基本の流れです。

また、誰が初穂料を出すかに明確な決まりはありませんが、夫婦や家族で相談して準備しましょう。

大切なのは形式以上に、無事の出産を願う気持ちです。生まれてくる赤ちゃんを想っての初めてのご祈願。準備をしっかりお家族の素敵な一日にしてください。

| [質問]安産祈願の初穂料に使うのし袋、水引の形はどれが正しいですか? |

| [回答]蝶結びの水引が一般的です。「何度でもあってよいお祝い」に用いられるため、安産祈願にふさわしいとされています。 |

| [質問]初穂料の金額は決まっていますか?「お気持ちで」の場合はいくらお納めすればよいですか? |

| [回答]多くの神社では金額が定められていますが、「お気持ちで」とされる場合は5,000〜10,000円を目安にするとよいでしょう。 |

| [質問]安産祈願の初穂料は誰が払うものですか? |

| [回答]特に決まりはありませんが、一般的にはご夫婦が用意します。両親や祖父母がお祝いの気持ちを込めて負担する場合もあります。 |