1. 節分の日はいつ?恵方は?

1-1. 2025年の節分は2月2日(日)

2025年の節分は、2月2日(日)です。

節分の日は毎年必ず2月3日なのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

節分は立春の前日と決まっていますが、立春はその年の太陽の軌道により1~2日変わるため、それに合わせて節分の日付も変わります。

2025年は2月2日(日)ですが、来年2026年は「2月3日(火)」になります。

1-2. 2025年の恵方は「西南西」

2025年の恵方は「西南西」(厳密にいうと、西南西やや西)です。

恵方とは、その年の歳神様(歳徳神・福の神)がいる方角で、その方位への旅行や引っ越しなど、すべてにおいて縁起がよい方角です。

恵方巻も、この恵方の方角に向かって食べるとよいとされています。

ところで、「毎年、ややこしい方角だな・・・」と感じられる方もいるかもしれません。

しかし、この恵方。実は「東北東」「西南西」「南南東」「北北西」の4方向しかありません。暦を構成する十干( 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)によって、このうちのどの方角になるかが決まる仕組みになっているからです。

2.節分って何の日?

2-1. 季節の変わり目

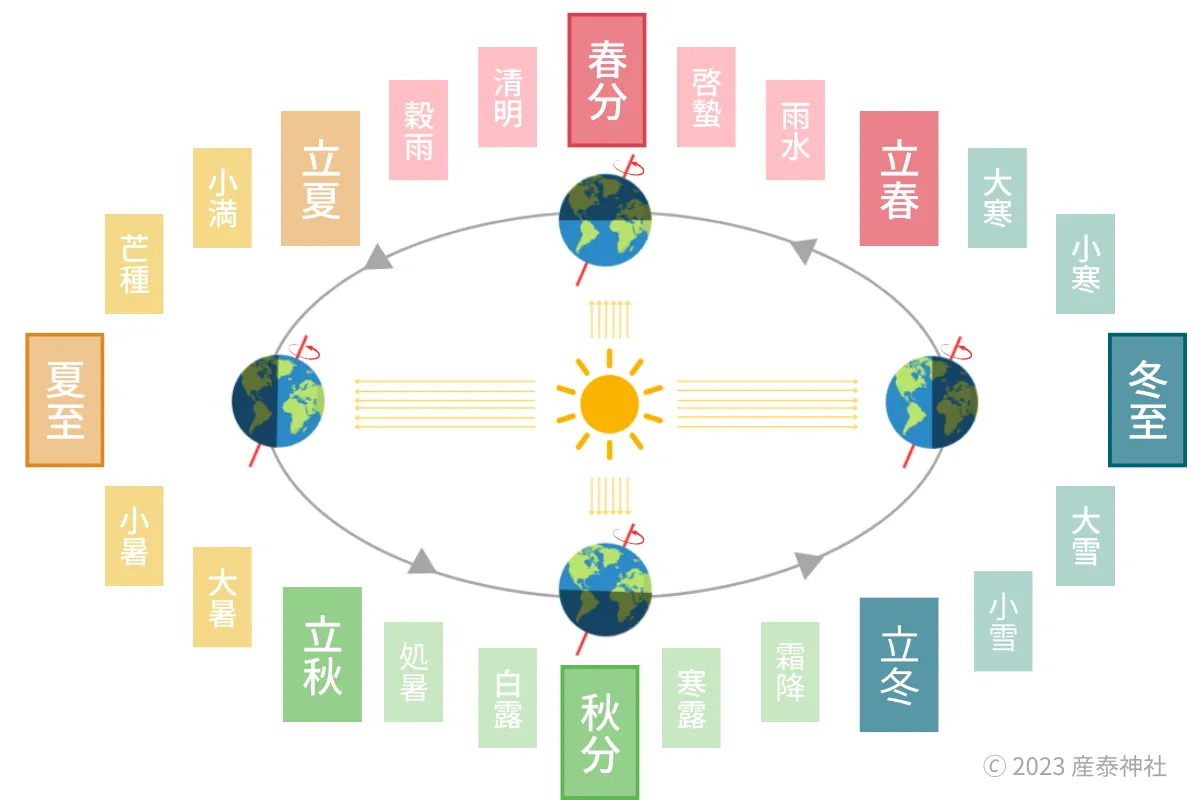

節分とは、一年を24の季節で分ける二十四節気のうち、四季の始まりの日である「立春」「立夏」「立秋」「立冬」それぞれの前日をさします。

節分の文字通り、季節と季節を分ける変わり目の日です。

本来は春、夏、秋、冬の四季それぞれに節分がありますが、江戸時代以降は立春の前日を節分ということが一般的になっています。

2-2. 無病息災を祈る日

節分は、暦の上では冬から春に移る、季節の変わり目にあたります。

こうした季節の変わり目は気温の変化が大きく体調を崩しやすいというのは、今も昔も同じ。

昔の人は、病気や災厄は鬼によってもたらされるものと考えていました。そのため、体調を崩しやすい季節の変わり目の節分には邪気を払い、無病息災を祈りました。

2-3. 新年に向けて邪気を払う日

昔は、立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日(節分)に邪気払いを行っていましたが、旧暦では一年のはじまりを立春としていたため、中でも春の節分は同時に大晦日にもあたり、最も重要視されていました。

邪気を落として新年を迎えたいという思いから、大晦日でもある2月の節分では様々な邪気払いの儀式が行われ、今日まで伝わっています。

3. 節分には何をする?

3-1. 豆まきをする

節分行事の定番といえば、豆まきです。

日本人にとって大豆は、お米や麦、あわ、ひえとともに「五穀」と呼ばれ、日本人の風習や生活文化の象徴でした。五穀の一つである大豆には、神聖な力が宿っていると信じられており、「魔滅(まめ)」の意味で魔を退ける食べ物とされています。

豆まきの豆は、煎った豆を使います。これは、豆を煎ることによって「魔の目を射る」といわれていたことによるものです。

一方、生の豆は芽が出ることから「魔の芽が出る」といわれ、縁起が良くないとされていました。

豆は福益と呼ばれる升に入れて撒きます。これは「豆にますます力が増す」といわれていたためです。

豆まきの方法は地域によって異なりますが、ここでは伝統的なものをご紹介します。

| <豆まきのやり方>

① 豆は生ではなく、煎ったものを使います。これは、豆に芽が出てしまうのを防ぐためです。 ② 鬼は深夜(丑寅の刻)になると訪れるといわれているため、豆まきは夜に行います。 ③ 次に、鬼が戻ってこないうちに窓を閉め、「福は内」の掛け声とともに出入り口や各部屋に豆を撒き、家の中の邪気をはらいます。 ④ 豆まきが終わったら年齢の数の豆を食べ、無病息災を願います。昔の年齢の数え方である数え年に合わせて、年齢+1個の豆を食べる場合もあります。 |

豆まきは一家の主や、厄年の人が行うとされていましたが、現在は家族揃って行うことが一般的です。

3-2. 恵方巻を食べる

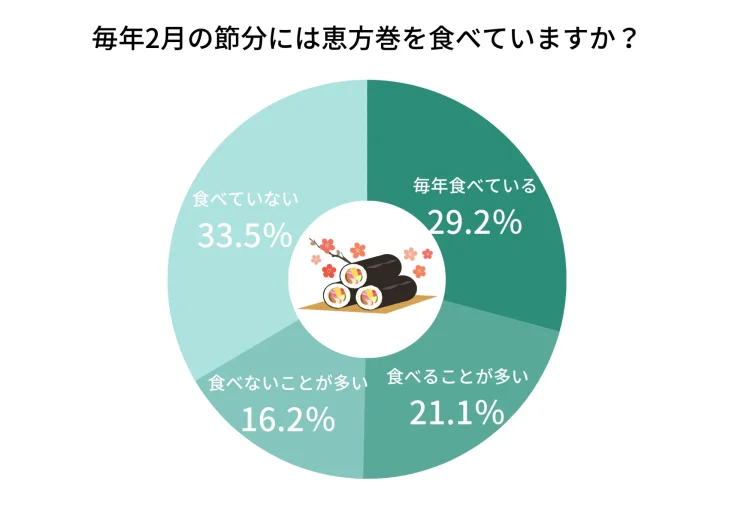

恵方巻を食べる風習は関西発祥といわれている比較的新しい文化ですが、節分に恵方巻を食べる人は全体の半数を占めていることから、徐々に浸透しつつあるともいえるでしょう。

(出典:CanCan.jp 2月3日は節分…だけど、みんな実際豆まいてる?恵方巻き食べてる? )

その由来は諸説あるものの、元々は丸かぶり寿司などともいわれ、商売繁盛や無病息災を願い食べられていたといいます。

3-2-1. 縁起のよい具材の意味

恵方巻の基本の具材は、七福神にちなんだ「7」つの縁起のいい具材です。

ここでは、7種類の具材それぞれの意味をご紹介します。

| ◆かんぴょう

かんぴょうはその長さから「長寿」の願いが込められています。また、紐状であることから、縁結びの御利益があるとされています。 ◆しいたけ煮 しいたけは当時貴重な食べ物であったことから神様へお供えにされ、縁起のいい食べ物でした。さらに、形が陣笠に似ていることから、食べた人の身を守る意味があったといいます。 ◆伊達巻 伊達巻は巻物のように巻かれていることから学問に関する縁起物です。また、玉子の金色は金運向上の縁起物といわれています。 ◆うなぎ うなぎはその長さから長寿の願いが込められています。うなぎのぼりの言葉の通り、立身出世の意味もあります。 ◆桜でんぶ 桜でんぶは、鯛を使用していることから、おめでたい意味が込められています。あわせて、ピンクの色は、春を想起させる華やかさを意味しています。 ◆海老 海老は曲がった腰や長いひげなどから、健康長寿の意味があるといわれています。他にも、家内安全や夫婦円満の意味があるといわれています。 ◆きゅうり きゅうりはその名前から、九つの利益「九利」をもたらしてくれる食べ物といわれています。 |

これらの縁起の良い7種類の具材が入っているものが一般的ですが、最近では海鮮やお肉など、様々な具材が巻かれた恵方巻があります。自分の好みに合った恵方巻を楽しんでみてください。

3-2-2. 恵方巻の食べ方

恵方巻は一般的に「しゃべらず、一気に食べる」といわれているのを耳にしたことがあるかと思います。

しかし、無理して一気に食べることは、場合によっては非常に危険です。

おめでたい食べ物ですので、楽しく食べることを心掛けましょう。

ここでは昔から言われる恵方巻の食べ方を紹介しますが、無理なく楽しくいただくことを優先しましょう。

| <一般的にいわれる恵方巻の食べ方>

① 恵方巻は恵方を向いて食べます。2025年の恵方は「西南西やや西」です。 ② 恵方巻は切り分けずに丸かじりをします。食べ始めたら口を離さず一気に食べます。 ③ 食べきるまでは無言で食べます。無言で食べきることによって、お願い事が叶うといわれています。 |

他にも「立って食べる」「笑いながら食べる」などのいわれがあります。

繰り返しになりますが、無理して一気に食べることは大変危険です。途中で飲み物を飲んでも、恵方巻を切りわけてゆっくり食べても、問題ありません。

恵方巻そのものが縁起のよい食べ物です。無理をせずに、家族や友人たちとおいしくいただきましょう。

3-3. 節分飾りを飾る

節分では、鬼や邪気が家に入ってこられないように、柊の枝に焼いた鰯の頭を刺した「ひいらぎいわし」を戸口に挟みます。

昔は柊の枝などとがっているものには邪気払いの意味がありました。

また、鰯の頭は腐りやすく焼くと臭いが出ることから、「やいかがし(焼嗅)」と呼ばれ、臭いによって悪いものを遠ざける意味があったといいます。

また、鬼が触れるとガラガラと音のなるように、柊に豆殻を取り付ける風習もあります。

4. 節分行事の由来は?

節分は、旧暦における新年を迎えるための邪気払いですが、宮中儀式であった「追儺」の行事と、お祓いの際に豆や米を撒く習慣が混ざり合わさったものが、現在の節分行事の由来といわれています。

4-1. 平安時代の宮中行事「追儺」

節分の由来のひとつは、平安時代の宮中で行われていた「追儺(ついな)」の儀式であるといわれています。

追儺は、中国から伝わった儀式で「鬼やらい」や「ならやい」とも呼ばれます。

儀式では、大晦日(旧暦12月30日)に宮中の役人が扮する「方相氏(ほうそうし)」と呼ばれる厄払い役が、金の四つ目の面や黒衣を身に着け、矛と盾を持って宮廷内を駆け回り、疫鬼を追い払いました。

時代が経つにつれ、方相氏自身が鬼の役割として変化し、現在のように鬼を家から追い出す儀式になっていったといわれています。

現在でも、追儺の儀式を行っている神社もあります。

| 吉田神社

京都市左京区の吉田神社では、3日間にわたり節分祭が執り行われます。節分前日に疫神を鎮める疫神祭、夕方からは追儺式(鬼やらい)が古式に則り執り行われます。 追儺式では陰陽師や方相氏が儀式を行い、最後は殿上人が桃弓で葦の矢を放ち、疫鬼を追い払います。 節分当日の夜は火炉祭(かろさい)が執り行われ、参拝者たちが持参した古いお神札やお守りをお炊き上げをします。 翌日に節分後日祭を行い、3日間にわたる節分祭が幕を閉じます。 (出典:吉田神社 節分祭について) |

4-2. 節分の鬼は災いの象徴

節分で追い払う鬼は、邪気や災いの象徴です。

昔は、人の力ではどうすることもできない災いや病気は鬼の仕業だと考えられていたため、新年の幸福を祈り鬼を追い払うようになりました。

鬼は丑(うし)の角と寅(とら)の牙を持つ鬼は、北東の方角から丑寅の時刻(午前2時~4時)に現れるといわれます。

豆まきを夜にするといわれるのは、鬼が出る時間だからです。

5. 地域特有の節分行事

節分行事は地域によっても独特な風習があります。ここでは地域特有の節分行事をいくつかご紹介します。

5-1. 大豆の代わりに落花生を撒く

北海道や東北地方では、大豆の代わりに殻付きの落花生を投げます。

雪の上に投げても拾いやすく、衛生的であることが理由です。

5-2. 特別なものを食べる地域も

【長野県など】節分そば

諸説ありますが、そばは麺が切れやすいことから、厄落としのご利益があるといわれています。

旧暦では2月の節分は大晦日であったため、この日にそばを食べ厄を落とし、新年を迎えていたとのこと。この風習は、現在の12月31日に食べる「年越しそば」の由来であるといわれています。

【関西地方】麦飯

麦飯は厄除けとして鰯と一緒に食べる風習があります。「厄払い」という落語にも登場する風習です。

【山口】くじら

山口県では、節分にくじらを食べる風習があります。大きいものを食べることは縁起が良いとされ、子供が大きく育つように、志を大きく持った一年に、との願いを込めて食べます。

【四国】こんにゃく

四国ではこんにゃくを食べる風習があります。こんにゃくは食物繊維が豊富で体内をきれいにしてくれます。

こんにゃくは「腸の砂おろし」ともいわれ、体内の余分なものを外に出してきれいにするという意味で食べられています。

6. まとめ

いかがでしたでしょうか。

元々は新しい年を迎えるための邪気払いが由来の節分行事ですが、今日では、寒い冬が終わり新しい春を迎える時期の厄落としの行事であるともいえます。

これから訪れる春の足音を感じながら、豆まきや恵方巻などの節分行事を、家族で楽しんでみてくださいね。

<参考資料>

三浦康子(2014)「和の行事を楽しむ絵本」永岡書店

小林玖仁男(2008)「日本の室礼」求龍堂

dmarket|【2022年】恵方巻きを食べる方角や節分の由来は?おすすめのレシピもご紹介

よくある質問

| [質問]2025年の節分はいつですか? |

| [回答]2025年の節分は2月2日(日)です。 |

| [質問]2025年の節分の恵方はどちらですか? |

| [回答]2025年の節分の恵方は西南西やや西です。 |

| [質問]節分には何をしますか? |

| [回答]節分は、季節の変わり目の邪気払いとして、鬼を追い出すために豆まきをしたり恵方巻を食べたりします。 |