INDEX

1. 安産祈願はいつ行うか

1-1. 安産祈願の一般的な時期は?

1-1-1. 妊娠5ヶ月目頃がベスト

安産祈願に行く時期は、伝統的には妊娠5ヶ月目頃(16週~20週頃)といわれています。また、妊婦さんの体調の面でもよいとされています。

妊娠5ヶ月目は、安定期に入り流産のリスクが低くなる時期とされており、辛かったつわりもおさまり、妊婦さんの体調も落ち着いてくる時期といえます。

1-1-2. 「戌の日」に行う方が多数

安産祈願といえば「戌の日に神社に行く」と聞いたことがあるかもしれません。

日本では、古来より戌は多産でお産が軽いといわれ「安産の守り神」であると考えられていました。安産・多産な犬にあやかろうと、戌の日は妊婦さんが安産を願って祈願する日とされているのです。

そのため、伝統的には「妊娠5ヶ月目の最初の戌の日」に安産祈願を行うことがよいといわれています。

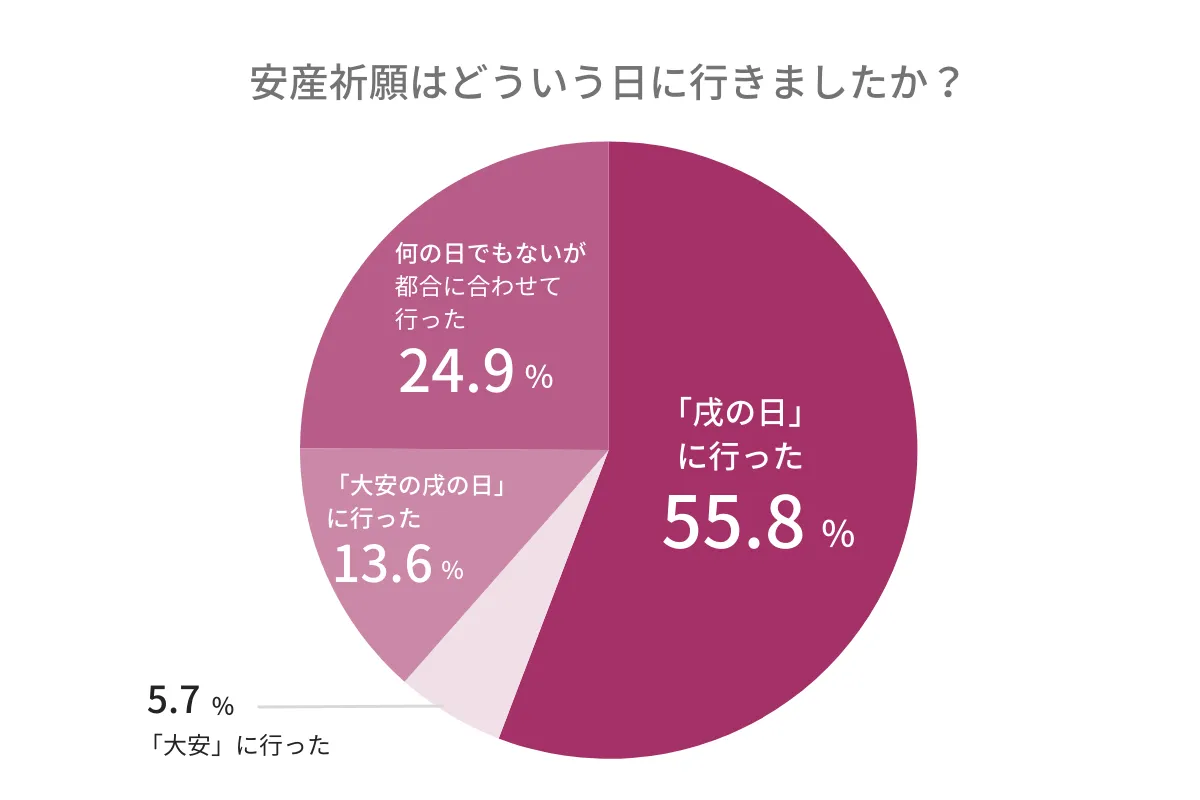

出典:【1600人にアンケート】安産祈願はいつ行った?戌の日、大安にはこだわるべき?|ゼクシィBaby (zexy.net)

アンケートによると、半数以上の方が安産祈願に戌の日を選んでいます。

そもそも「戌の日」というのは、年や月、日にそれぞれ十二支を割り当てたものです。つまり、12日に1度のサイクルで戌の日がめぐってきます。

月に2~3度の頻度で戌の日があるので、都合のいい日を選ぶでもよいでしょう。

2.戌の日の由来と安産祈願の関係

2-1. 戌の日とは?

2-1-1. 十二支の「戌」にあたる日

2024年が“辰”年であるように、年と同じように日にちにも十二支が割り当てられています。

「戌の日」は十二支の「戌」にあたる日であり、12日に1度(1ヶ月に2~3度)訪れます。

2-2. なぜ安産祈願には戌の日が縁起がよいの?

2-2-1. 「戌(犬)」は安産の守り神である

神社本庁公式サイトによると、安産祈願を戌の日に行う理由について、以下の通り説明されています。

犬はお産が軽く、また多産ということにあやかるためや、この世と来世を往復する動物と考えられていること、また、よく吠えて家を守るため邪気を祓う意味があるといわれています(出産と育児に関する神事 | 神社本庁公式サイト)。

犬(戌)は多産であり安産であるから

犬(戌)は一度にたくさんの子犬を産み、なおかつ出産が軽いことから「安産の守り神」といわれており、それにあやかって安産祈願を「戌の日」に行くと縁起がよいとされています。

犬が霊獣と考えられていたから

犬が霊界、つまりこの世と来世を往復する動物である霊獣と考えられていたともいわれます。

花咲爺の昔話のように、戌が地下の財宝を予知したり、あるいは各地の始祖伝説の中に、犬が泉、井戸を発見して住み着いたという伝説があるように、異郷と往来できる霊獣と考えられたことと無縁ではない(鎌田他 p. 53)

こうしたエピソードでもわかるように、犬は霊獣として特別な力を持つ動物と考えられていました。

犬は吠えて邪気を払うとされるから

犬はよく吠えて家を守るために邪気を払うとも考えられていました。

神社の参道の入口や拝殿の前などに狛犬が設置されているのも、同じ理由からです。

2-2-2. 歴史的には、帯祝いに由来する

安産祈願と戌の日の関係性について、歴史を紐解いてみましょう。

現代の安産祈願といえば、「妊娠5ヶ月目の戌の日に社寺へ参拝しご祈願を受け、お守りやお神札、腹帯をいただく/腹帯をお祓いしてもらう」ということが一般的です。

さて、「妊娠5ヶ月目の戌の日」に腹帯を締め始めるという風習は鎌倉時代以降にその記録がありますが、全国的に広まったのは少なくとも江戸時代中期よりも後との考察があります(鎌田他「日本人の子産み・子育て」 p.53)。

諸説ありますが、歴史的にみると、平安から鎌倉時代の初めころまでは卯(うさぎ)の日に巻くことが多かったとのこと。

江戸時代に入っても、腹帯を締め始めるのによいとされる日は「子(ねずみ)」「戌(いぬ)」「酉(とり)」「寅(とら)」とされていたりと、特に「戌の日」に限る話ではありませんでした。

地域や時代により様々な変遷を経て、現在では安産祈願には「戌の日」、といわれるようになりました。

3.2025年の戌の日カレンダー

3-1. 戌の日計算ツールを使ってみよう

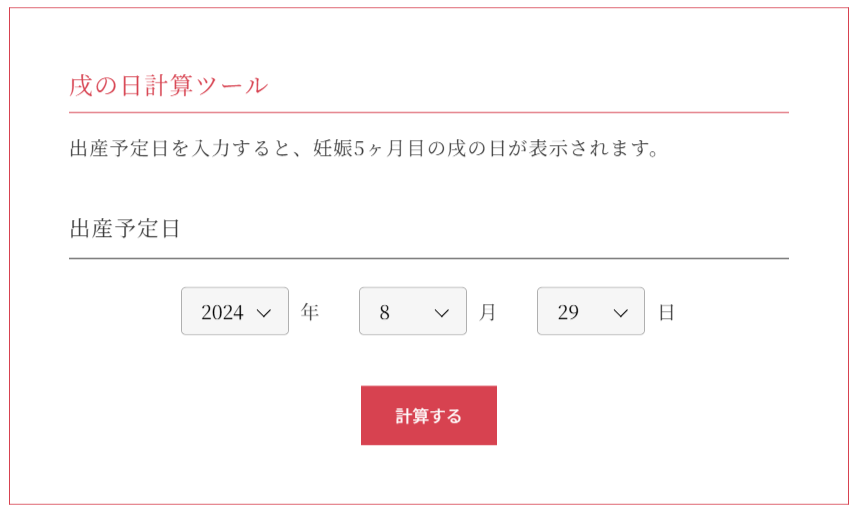

安産祈願といえば「妊娠5ヶ月目の戌の日」といわれても、いざ自分で調べるにはどうすればいいのか悩んでしまいますよね。

そんな時に便利なのが、「戌の日計算ツール」。

出産予定日を入力すると、妊娠5ヶ月目の戌の日が表示されます。

(以下の画像をタップすると、戌の日計算ツールにリンクします)

六曜も表示されますので、気になる人はあわせてご確認ください。

3-2. 2025年の戌の日を確認しよう

妊娠5ヶ月目の戌の日だけでなく、その他の月も知りたいという方は、こちらをご覧ください。

4. 戌の日以外の日取りの選び方

4-1. 六曜に基づく日取り

基本的に、安産祈願の日程を考える際に、六曜を気にする必要はありません。

なぜなら、六曜というのは古代中国において陰陽五行説という思想をもとにした時刻の吉凶占いであり、六曜の考え方と直接的な関係はないからです。あくまでも俗信の一つと考えるとよいでしょう。

とはいうものの、神社の参拝やご祈願を受けるにあたり、六曜が気になる方もいるでしょう。

安産祈願の日取りを決める際に、妊婦さんご本人が六曜が気になる、一緒に行く方で六曜を重視したいという方がいる場合は、参考にする程度でよいでしょう。

| 六曜について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてお読みください。 【2025年大安カレンダー掲載】大安とは?意味や由来は?六曜に関する疑問を解説 | このはな手帖 | 産泰神社 |

4-1-1.縁起のよい「大安」に祈願をする人が多い

大安は「何事にも吉」とされる六曜の中で最も縁起の良い日です。

結婚式や引っ越しなどの重要な行事が多く行われるように、安産祈願の日取りとしても選ばれます。

特に、「大安」の「戌の日」は安産祈願の日取りとして好まれる傾向にあります。縁起が良いとされる反面、神社も混雑することが予想されます。

妊婦さんの体調を考えながら、あえて大安を避けてゆっくりと安産祈願を受ける、という選択もあります。家族と相談して、ご自身にあった日取りを検討しましょう。

4-1-2.「仏滅」や「先負」「赤口」を避ける人もいる

仏滅は「何事も避けるべき日」とされ、先負けは午後だけ、赤口は正午前後のみという短時間だけが吉とされるため、一般的に縁起がよくない日とされています。

このため、安産祈願の日としては避ける人もいます。

六曜が気になるという方は、仏滅や先負・赤口以外の日取りを検討するとよいでしょう。

4-1-3.「先勝」や「友引」は時間帯に注意

先勝は「午前中が吉」、友引は「午前と夕方が吉」とされ、一日の中でも特定の時間帯が縁起が良い日とされています。

六曜を重視したい場合は、時間帯を確認し、縁起のよいとされる時間にお参りするとよいでしょう。

5.季節や体調に応じた安産祈願のタイミング

5-1. 安産祈願におすすめな時期は?

5-1-1. 春|気候が穏やかで最適な時期

春は、気温や湿度が安定しており、外出がしやすい季節です。

妊婦さんにとっても過ごしやすく、体調を崩しにくいため、安産祈願に最適な時期といえるでしょう。

また、桜や新緑など自然が美しい時期でもあり、神社の雰囲気も良く、リラックスした気持ちで祈願に臨めます。

5-1-2. 夏|暑さに注意しましょう

高温多湿な夏は、妊婦さんにとって体調管理が難しい時期です。

この時期に行くのであれば、神社への参拝は朝や夕方の比較的涼しい時間帯を選び、無理をしないことが重要です。熱中症対策や水分補給に特に注意し、できるだけ涼しい日を選ぶようにしましょう。

体調が優れなかったり、酷暑が続く場合は、妊娠5ヶ月目にこだわらずに秋に延期することも検討しましょう。

5-1-3. 秋|気温が安定していておすすめな時期

秋は、暑さが和らぎ、涼しく過ごしやすい時期です。快適に祈願を行うことができます。

紅葉の季節でもあり、神社の美しい風景を楽しみながら祈願ができるため、精神的にも落ち着いて臨めます。

ただし、10~11月は七五三で神社が混雑する場合もあります。

ゆったりとした雰囲気で安産祈願をしたい場合は、六曜にこだわらず、比較的空いている大安以外の平日を選んでみてもよいでしょう。

5-1-4. 冬|防寒対策を万全に

冬は寒さが厳しく、体調を崩しやすい時期です。外出時には防寒対策をしっかりと行い、天候のよい日を選んで安産祈願に臨みましょう。

ただし、正月の時期は込み合う場合がありますので、注意が必要です。

また、車や電車を利用する場合は、雪や凍結などによる交通の影響にも留意しましょう。

5-2. 妊娠月数で考えてみよう

5-2-1. 妊娠5ヶ月目が安産祈願に最適

伝統的に「安産祈願は妊娠5ヶ月目の最初の戌の日」とされます。

というのも、妊娠5ヶ月目というと、安定期に入り流産のリスクが低くなる時期です。つわりも落ち着き、妊婦さんの体調も安定してくるこの頃。お腹も大きくなりすぎず、問題なく動けるのもこの時期です。

安産祈願に行く時期としては、こうした観点からもやはり妊娠5ヶ月目頃がおすすめです。

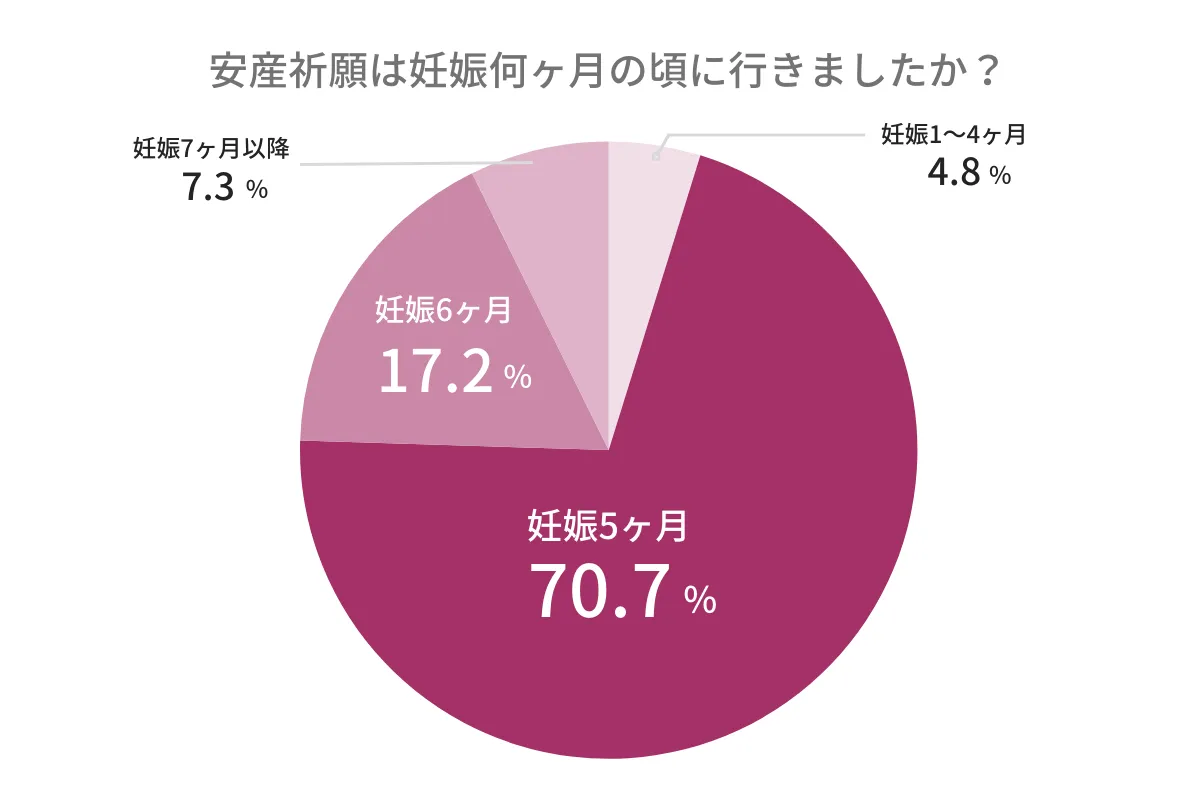

実際に、7割以上の方が妊娠5ヶ月目に安産祈願を行っています。

出典:【1600人にアンケート】安産祈願はいつ行った?戌の日、大安にはこだわるべき?|ゼクシィBaby (zexy.net)

5-2-2. 妊娠6ヶ月目以降でも体調に応じてOK

もちろん、妊娠5ヶ月目のタイミングを逃したからといって、安産祈願に行ってはいけない・ご利益がないということはありませんので安心してください。

妊婦さんの体調や同行する家族のスケジュールの都合で、5ヶ月目に行けなかったということもあるでしょう。

そうした場合は、妊娠6ヶ月目以降で体調のよい日を選んで安産祈願に行って全く問題ありません。

ただし、妊娠後期(妊娠8ヶ月/ 28週以降)になると、妊婦さんのお腹は大きく成長します。

多くの神社の境内には砂利や階段がありますが、お腹で足元が見えなくなると歩きずらいこともあるでしょう。

また、動くのも大変だったり、長時間の外出が辛いといったこともありますので、妊婦さんの体調と相談しながら日程を調整しましょう。

5-2-3. 妊娠4ヶ月目に祈願する場合もある

少数派ではありますが、妊娠4ヶ月目に安産祈願を行う妊婦さんもいます。

いつご祈願を受けても大丈夫ですので、早めに安産祈願に行きたいという場合は、行っても構いません。

5-3. 体調や天候が悪いときの対処法は?

5-3-1. 体調が優れない場合は、無理せず延期を

妊婦さんの体調が最優先することが、安産祈願の日取りを決める最大のポイントです。

無理をして祈願を行うと、母体に負担がかかり、健康を損なう可能性があります。体調が悪いときは、日を改めましょう。

ご祈願の予約をしている場合でも、神社に事前に連絡すれば日程を変更できる場合が多いため、無理をせず、体調が万全な日に調整することが大切です。

5-3-2. 悪天候の場合はリスケも検討を

大雨や強風、雪などの悪天候時には、無理に外出をせずに日程を再調整しましょう。

台風シーズンの参拝を予定している場合などは、天候の急変に備えて、祈願の日程は予備日を含めて計画すると安心です。

5-3-3. 天気や体調を確認し、早めの時間帯がベター

安産祈願を早朝や午前中など、比較的気温が安定している時間帯に行うことで、妊婦さんの身体への負担を軽減することができるでしょう。

特に、神社のご祈祷受付開始直後であれば比較的空いていることが多く、ゆっくりと落ち着いた雰囲気でご祈祷を受けることができるのでおすすめです。無理のない範囲で検討しましょう。

6. 日程を決める際のポイント

6-1. 妊婦さんの体調を最優先に

安産祈願の日程を決める上で最も重要なことは、妊婦さんの体調にあわせて無理のないスケジュールを立てることです。

安産祈願といえば「妊娠5ヶ月目の最初の戌の日」がよい日であるといわれますが、あくまで目安であり、最も大切なのは妊婦さんの体調です。

「妊娠5ヶ月目」や「戌の日」以外に安産祈願をしても、ご利益は変わりません。

無理をして参加すると、かえってストレスや体調不良を招く可能性があるため、無理は禁物です。

もし妊婦さんの体調が優れない場合は、無理をせず、別の日に祈願を延期することも検討しましょう。

現在では、戌の日にこだわらず、体調の良い日や家族が揃う日を選んで祈願を行うことも一般的ですので、臨機応変に日取りを検討しましょう。

6-2. 家族が無理なく参加できる日を

安産祈願は、妊婦さんと赤ちゃんの健康と無事の出産を祈るという意味に加え、家族の絆を深める大切な行事であるともいえます。

旦那さんやご両親など、一緒に安産祈願に行きたいご家族が全員参加できる日を選ぶことで、安産祈願の意味もより一層深まるでしょう。

仕事や家庭の事情で忙しいという場合は、それらのスケジュールを考慮して日取りを決めましょう。

7. 安産祈願の手順

神社によって異なる部分もありますが、ここでは安産祈願の一般的な流れを紹介します。

まずは神様にご挨拶をするという意味合いから、境内散策前にご祈願を受けることをおすすめします。

7-1. 神社での祈願の流れは?

7-1-1. 受付

まずは神社の受付でご祈祷の受付をします。

申込用紙には妊婦さんの名前と現住所を記入します。

初穂料は、申込用紙を渡す際に受付に一緒に渡します。

その後、待合室や境内で順番を待ちます。戌の日や土日祝日は、ご祈祷までの待ち時間がある場合もあります。

7-1-2. 授与品をいただく

神社によって順番は異なりますが、ご祈祷の前後に、安産祈願にまつわるお神札・お守りなどを受けます。

授与品の内容は、神社によって異なります。

7-1-3. ご祈祷の儀式

神職によって、安産を祈念する祝詞が神様に奏上されます。

祝詞では妊婦さんの名前と住所が読み上げられますので、心を静かに、一緒に神様に思いを伝えましょう。

ご祈祷時間は、おおよそ15分から20分程度です。

7-1-4. 玉串礼拝

ご祈祷の後はご神前で神様にお参りをします。二礼二拍一礼の作法で、お参りしましょう。

また、拝礼の際に玉串を使う場合もあります。下の動画を参考にしてみてください。

〈参考・玉串拝礼〉

8.安産祈願後のお神札やお守りの扱い方

8-1. お神札・お守りはどうやってお祀りする?

8-1-1. お神札は神棚にお祀りする

安産祈願でいただいたお神札は、神棚でお祀りするのが基本です。

神社型の神棚に入らない場合は、隣に立てかけてお祀りをしましょう。

8-1-2. 神棚がない場合は「目線よりも高い場所」

神棚がない場合は、目線よりも高い場所に、お神札の正面が南か東を向くようにお祀りをします。

高いところもないという場合は、リビングなど人が集まる部屋の、掃除の行き届いた場所にお祀りをします。

いずれの場所にお祀りする場合でも、丁寧にお祀りすることが一番大切です。

8-1-3. お守りは身につけましょう

お守りは、神様の御神徳を常に身に着けていられるようにしたものです。

かばん等に入れ、いつも持ち歩くようにしましょう。

どうしても難しい、という場合は、お神札と一緒にお祀りしても問題ありません。

8-2. いつ返納する?

8-2-1. お宮参りがベスト

安産祈願でいただいたお神札やお守りは、お宮参りの際に神社に返納します。

無事に出産が済んだ感謝を神様に伝え、お納めしましょう。

8-2-2. 次のお参りの時でもOK

お宮参りの際に忘れてしまった、という方は、次のタイミングで神社にお参りするときでも大丈夫です。

ただし、古いお守りをいつまでも持っていることはよくないことといわれていますので、早めに納めるようにしましょう。

まとめ

出産と育児に関する神事について | 神社本庁

鎌田久子他「日本人の子産み・子育て―いま・むかし―」1990年 勁草書房

田口祐子「現代における人生儀礼の実態と意義 ―女性と子どもに関する儀礼を通じて―」國學院大學大学院 文学研究科 平成25年9月 博士学位申請論文

よくある質問

| [質問]安産祈願は妊娠5ヶ月目の戌の日に行かなければならないでしょうか? |

| [回答]伝統的には妊娠5ヶ月目の戌の日に行うことがしきたりとされていますが、最も重要なのは妊婦さんの体調です。無理をせず、体調の良い日に参拝することが大切です。妊娠5ヶ月目を過ぎても問題なく、安産祈願には期限がないので安心してください。 |

| [質問]戌の日に行けない場合、別の日でも問題ありませんか? |

| [回答]問題ありません。体調の良い日や家族が揃う日を優先して選びましょう。 |

| [質問]六曜を気にする必要がありますか? |

| [回答]六曜は神道とは関係がないので、気にしなくて大丈夫です。ただし、気になる場合は大安など縁起の良い日を選ぶと良いでしょう。 |