INDEX

1.七五三はいつから始まった?

1-1. 七五三とは、子どもの成長のお祝い

七五三は、お子さまの無事の成長を神様に奉告し、ますますの成長を願う儀式です。

晴れ着の衣装を着て、神社やお寺で七五三のご祈祷をすることがメインイベントではありますが、あわせて記念撮影や親族を交えてのお祝いの会食も楽しみの一つです。

1-2. 起源は平安時代の儀式にあり

出典:楊洲周延『安津末風俗十一』,松木平吉,明治34. 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2023-07-13)

七五三の起源は、平安時代の儀式にあるといわれています。

昔は、医療が発達しておらず「7歳までは神の子」という言葉があったほど、乳幼児が病気などで亡くなってしまうことは少なくありませんでした。

そのため、平安時代の宮中や公家では、子どもの無事成長を節目節目に神様に祈る様々な儀式を行ってきました。

七五三もこれらの儀式の一つであり、それぞれの年齢で行われていた以下の儀式を起源としています。

1-2-1. 3歳 髪置の儀(かみおきのぎ)

髪置の儀は、数え年3歳の子どもが髪を伸ばし始めることに由来します。

3歳になった男の子は髪を結うために伸ばし、女の子は髪を整えるために伸ばします。赤ちゃんが髪を剃る習慣があった時代では、赤ちゃんが子どもに成長する通過儀礼として髪置の儀が行われていました。

1-2-2. 5歳 袴着の儀(はかまぎのぎ)

袴着の儀は、5歳になった男の子がはじめて正装である袴をつけ、男として一人前になったことをお祝いします。

江戸時代までは男の子だけでなく女の子も行っていた儀式であり、この年齢から男女それぞれが異なる衣装を着け始めたことに由来します。

また、碁盤の上から飛び降りる「碁盤の儀」を行います。これは、世界に見立てた碁盤の上からお子さまが飛び降りることで、お子さまの立身出世や身体の健康を願ったものといわれています。

1-2-3. 7歳 帯解の儀(おびときのぎ)

帯解きの儀は、7歳になる女の子が初めて帯を結ぶお祝いです。

それまでは兵児帯を結び、紐のついた着物を着ていますが、7歳になると着物の付け紐を取り、大人と同じように帯をまいて着物を着るようになります。

この日からは一人で帯を結び、大人の女性の仲間入りをするとされる儀式です。

2.計算不要!年齢早見表あり!七五三はいつお祝いする?

2-1. 男の子は3歳と5歳

男の子は、それぞれ平安時代の儀式である「髪置の儀(かみおきのぎ)」「袴着の儀(はかまぎのぎ)」にちなみ、3歳と5歳で七五三のお祝いをすることが一般的です。

2-2. 女の子は3歳と7歳

女の子は、それぞれ平安時代の儀式である「髪置の儀(かみおきのぎ)」「帯解の儀(おびときのぎ)」にちなみ、3歳と7歳で七五三のお祝いをすることが一般的です。

2-3. 満年齢・数え年はどちらでも

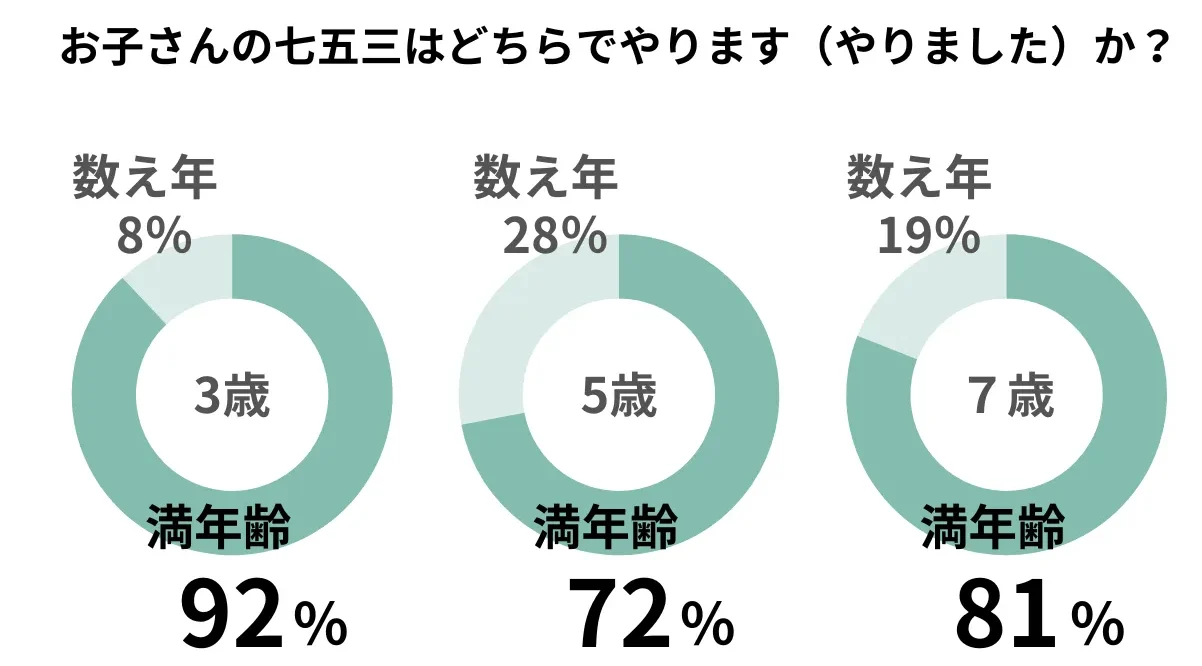

昔は「数え年」で年齢を数えていたため、七五三も数え年でお祝いするのが正式とされていましたが、戦後、政府の方針もあり公的な場面では「満年齢」が一般的に用いられるようになりました。

現在では、七五三を含む主な年祝いでは、満年齢・数え年のどちらで行ってもよいとされています。

なお、七五三を満年齢・数え年のどちらで行ったかについてアンケート結果を見ると、8~9割近くの方が満年齢で七五三をお祝いしていることがわかります。

出典:七五三はいつやる?数え年それとも満年齢?年齢・性別ごとに調査【100人アンケート】|わらママ!

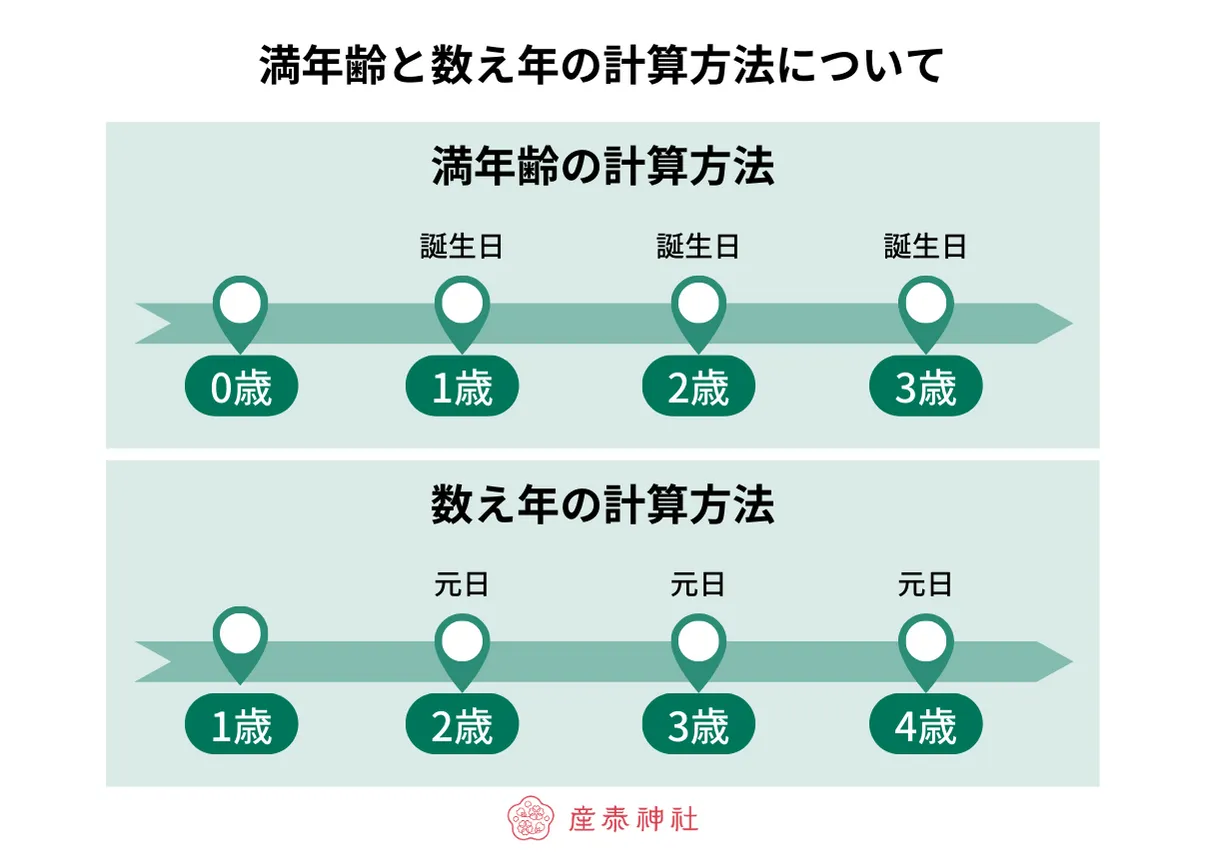

なお、満年齢と数え年の年齢の考え方は、次の通りとなります。

| 満年齢 | 生まれた年を0歳とし、誕生日を迎えるタイミングで年齢が加算される |

| 数え年 | 生まれた年を1歳とし、お正月を迎えるタイミングで年齢が加算される |

例えば、「2021年生まれ “数え年3歳”で今年11月に七五三をお祝いする」場合、それぞれの誕生月により満年齢は以下の通りとなります。

| 1~11月生まれ (誕生日の後に七五三) |

満年齢2歳 |

| 11~12月生まれ (誕生日の前に七五三) |

満年齢1歳 |

2-4. 早生まれの場合、どちらにあわせてもOK

もう一つ、早生まれの場合はどうしたらいいのかも悩む方もいるかと思います。

早生まれとは、1月1日~4月1日に生まれた人のことで、同年生まれの人よりもひとつ上の学年に入ることになります。

現在の七五三は「何歳でやらねばならない」という厳格な決まりはありません。

また、この頃のお子さまは成長に個人差があります。

あどけなく可愛らしい雰囲気で七五三の写真を撮りたい、または、しっかり成長した姿で思い出に残したいなど、どんなお子さまの様子を七五三の記念に残したいかによって決めてしまって構いません。

お子さまの様子を見ながら、ご家庭の事情も考慮して、臨機応変に七五三のお祝いのタイミングを決めてしまって全く問題ありません。

2-5. (参考)2025年~2027年の年齢早見表

七五三は、ご家族にとってベストなタイミングでお祝いしたいものです。

以下の表にお子さまの年齢や生まれ年を当てはめて、七五三をお祝いする最適な時期を見つけましょう。

七五三のお祝い当日を迎えるまで、衣装・写真撮影から会食まで色々と準備が必要です。

準備に慌てることの無いように、ご家庭のご事情にあわせて、時期は早めに決めるようにしましょう。

3.七五三はいつ行く?日取りの決め方!

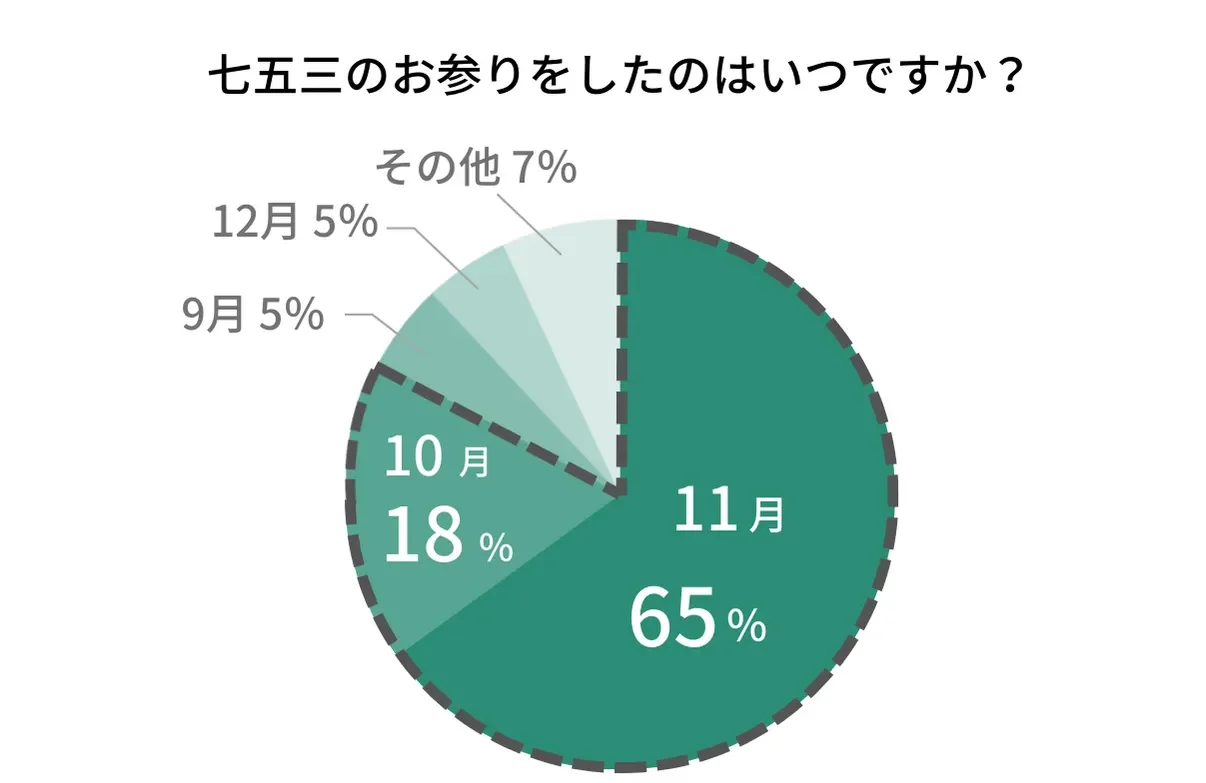

3-1. 10~11月に行うのが多数派

アンケート調査によると、10~11月に七五三のお祝いをするご家庭が全体の約8割を超えます。

そのため、10~11月は七五三のハイシーズンであり、いわゆる七五三の日とされる11月15日の前後の神社やお寺は特に混雑します。

(出典:リトルママWeb 「参拝や撮影はいつ?費用は?『みんなの七五三』アンケート調査(1)」)

3-2. 伝統的には11月15日

伝統的には、七五三の日は「11月15日」とされています。上記のアンケートでも、11月15日に七五三を行うという方は、この日だけでも11%に上ります。

今年2024年の11月15日は金曜日と平日です。お仕事や学校の都合もありますので、必ずしも11月15日にこだわる必要はありません。

七五三は、もともとは日にちが決まったものではありませんでした。11月15日が七五三の日として、10月~11月に七五三のお祝いがされるようになったのは、江戸時代になってからのことだといわれています。

3-2-1. 将軍綱吉が子どものお祝いをした日

11月15日を七五三の日とする由来の一つとして、5代将軍徳川綱吉が、息子の徳松の髪置きのお祝いをした日であるとの説があります。

これが民衆に広まり、子どものお祝いをするようになったといわれています。

3-2-2. 11月15日は「縁起のいい日」

11月15日は、旧暦上「鬼宿日」といわれる吉日に当たり、縁起のいい日とされています。

また、収穫祭を行う習慣がもともとあり、その大切な日に子どもの成長も祝ったとされる説もあります。

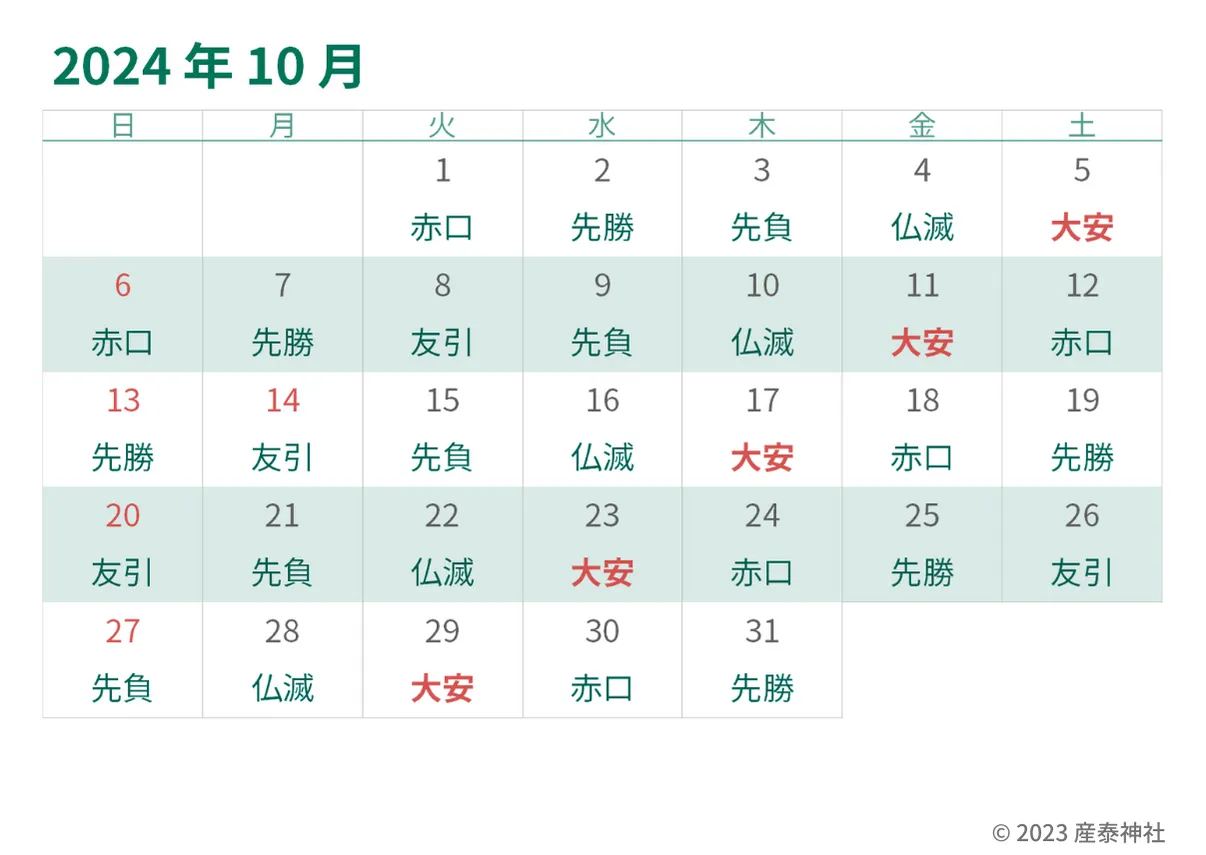

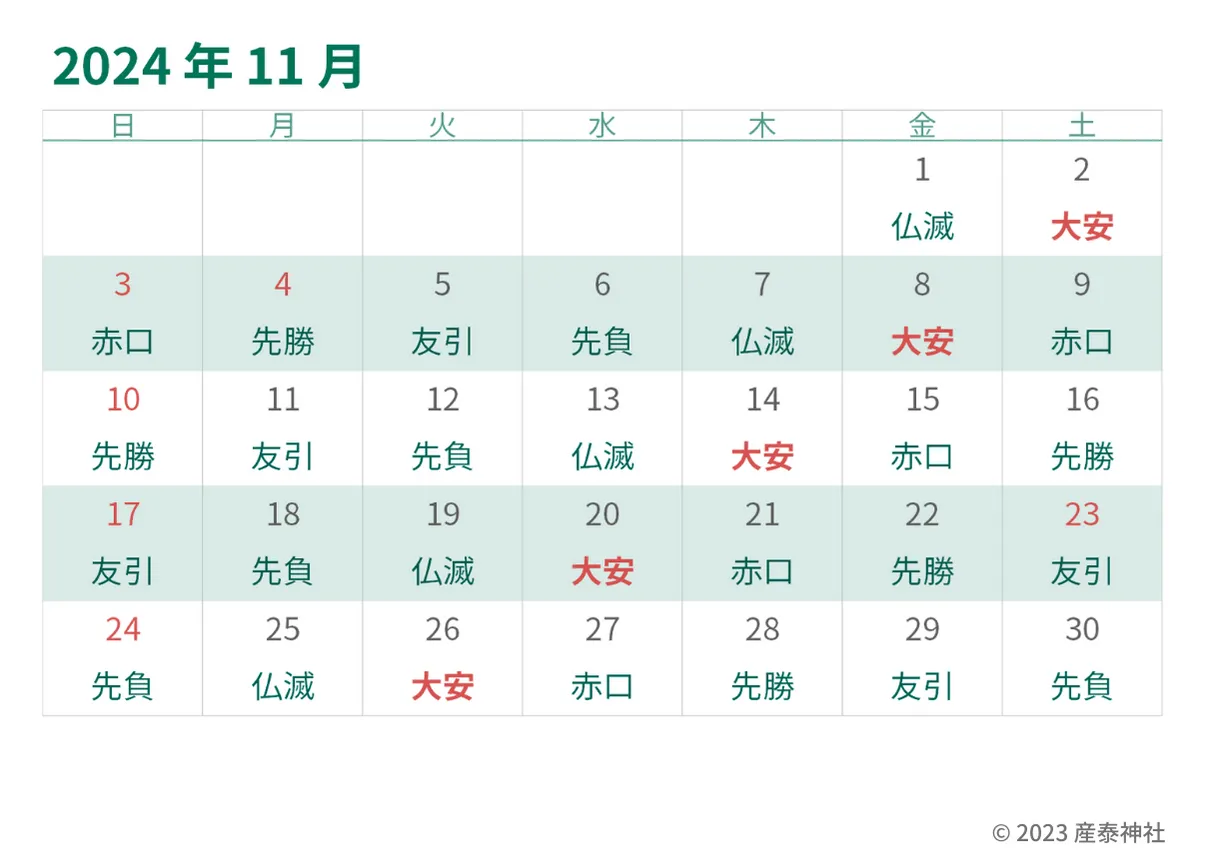

3-3. 六曜は気にしなくて大丈夫

七五三は大安の日に行う方がいい?と疑問を持つ方もいるかもしれません。

結論、六曜(大安・仏滅など)は、神道や仏教と直接的な関係はないため、六曜を気にせず七五三のお祝いをして、全く問題はありません。

しかしながら、一緒にお祝いをされる親族などで気にされる方がいらっしゃる場合は、日取り調整の際に考慮に入れてみてもよいでしょう。

七五三の日取りに際しては六曜は関係ない、といっても、やはり大安は人気があります。

10・11月の大安は非常に混雑する傾向があることは、日取りを決める際に知っておくとよいでしょう。逆に、仏滅などであれば混雑を避けられゆっくりお参りができる、という考え方もあります。

七五三の日取りに決まりはありませんので、ご家族それぞれで何を優先したいのかを相談し、ベストな日取りを検討してみてください。

| >>>六曜に関する記事はこちらもご覧ください。 【2024年大安カレンダー掲載】大安とは?意味や由来は?六曜に関する疑問を解説 | 産泰神社 |

(参考1)2024年10月・11月の大安カレンダー

(参考2)六曜の意味

| 大安 | あらゆることにおいて吉日とされる日です。結婚式や結納はこの日に行うのがよいとされています。 |

| 赤口 | 大凶の日とされていますが、正午のみは吉とされています。 |

| 先勝 | 「先んずれば勝ち」の意味で、急ぐことが吉とされます。午前中は吉ですが、午後は凶です。 |

| 友引 | もともとは「共引」つまり「共に引き分け」の意味であり、午前・午後ともに勝負なしの日といわれています。 |

| 先負 | 「先んずれば負け」の意味で、大人しくしているのがいいとされています。午前中は凶ですが、午後は吉です。 |

| 仏滅 | 全てのことに悪い凶日とされています。 |

3-4. 結論!都合のいい日で問題なし

七五三をいつしなければならない、という決まりはありません。したがって、各ご家庭の都合や考え方にあわせて、自由に決めて大丈夫です。

3-5. 地域によって時期が異なる場合も

七五三の時期は地域によって異なる場合があります。

北海道など寒冷地域では積雪の影響から11月に行うことが困難なため、1カ月時期を早めて七五三を行うことが通例になっているようです。

また、七五三をお祝いする年齢についても、熊本県では2歳でお祝いをする、福岡県の一部地域では男の子は4歳と7歳でお祝いをするなど、地域によって風習がありますので、気になる人は事前に確認してみましょう。

4. 時期を外しての七五三でも大丈夫?

4-1. 全く問題ありません

繰り返しになりますが、七五三の日取りについて「いつでなければならない」「いつはだめ」という決まりはありません。

したがって、多くの方が七五三のお参りをする10~11月にしなければいけないということは全くありません。

10~11月は多くの方が七五三をお祝いすることもあり、写真撮影・会食などの予約が取りにくい、気に入った衣装が着られない、神社でのご祈祷の待ち時間が長くなる、などの事態も想定されます。

あえてハイシーズンとされる10~11月を避けて七五三のお祝いをするという選択肢も、考慮してみるのがよいでしょう。

4-2. 混雑時期を外した場合の注意点

4-2-1. 七五三のご祈祷ができるか神社に事前確認を

多くの社寺では、時期を問わず一年を通じて七五三のご祈祷を受けることができますが、10~11月を外してお参りに行く際は、念のため事前にWEBサイトや電話で社寺に確認しておくと安心です。

特に、千歳飴などの授与品は、七五三の時期以外では頒布していない神社もありますので、注意が必要です。

4-3. 時期外れの七五三メリット

4-3-1. 混雑を避けられる

七五三のハイシーズンとされる10~11月は、神社は混雑し、写真撮影のスタジオや出張カメラマン手配も難航することがあります。

時期をずらすことでこのような混雑を回避し、時間と気持ちにゆとりをもって七五三をお祝いできるでしょう。

4-3-2. 費用を抑えられることもある

色々と費用のかさむ七五三ですが、七五三の写真撮影やレンタル衣装費用は、ハイシーズンである10~11月を避けると安くレンタルできる場合もあります。

また、一般的に七五三の写真撮影は、お参り当日の他に前撮りや後撮りを行うことがありますが、そうすると、2回分の衣装代(レンタル、着付けなど)、ヘアメイクの料金が必要となります。

しかし、時期を外してお参りと前撮り(もしくは後撮り)を一緒に行うことで、重複する費用を抑えることができます。

4-4. シーズン別!メリット・デメリット紹介

4-4-1. 4月~6月

春は気温も安定しており、七五三にもおすすめな時期です。七五三と言えば紅葉と一緒に記念撮影のイメージもあるかもしれませんが、桜を背景に記念撮影できるのも魅力です。

ただし、梅雨時期に入ってしまうと天気が心配になります。春に行うのであれば、梅雨前のお祝いがよいでしょう。

4-4-2. 7月~9月

お子さまが夏休みに入りますので、平日を含め日程調整をしやすいタイミングです。日焼けもしていない初夏であれば、着物を着るのにもちょうどよい季節でしょう。

ただし、梅雨明け以降は、暑さに要注意です。慣れない着物で長時間を過ごすことは、お子さまにとって負担です。

スタジオ撮影であれば問題ありませんが、神社での出張撮影を行う場合は水分補給に注意し、体調に十分配慮しましょう。

9月後半になれば気温も落ち着き、七五三の時期をずらすにはベストシーズンといえるでしょう。

4-4-3. 12月以降

ハイシーズンを終えた12月であれば、神社や写真撮影の混雑は落ち着いているところが多いでしょう。

本格的に寒くなる前、クリスマスやお正月で忙しくなる前がおすすめです。

5.七五三はいつまでに行かないといけない?

5-1. 特に期限はありません。

七五三を、いつまでにやらないといけない、ということはありません。

ご家庭のご事情や、お子さまの成長にあわせて、みなさまそれぞれのベストなタイミングで七五三をお祝いしましょう。

6. どんな七五三にしたいか具体的にイメージしてみましょう!

さて、そろそろ七五三について考えたいなという場合は、具体的に、以下の項目をイメージしてみましょう。

6-1. 何歳のときに七五三をするか

まず、お子さまが何歳の時に七五三を行うのか、考えましょう。

最近では多くの方が満年齢でお祝いをされますが、満年齢でも、数え年でも、どちらの年齢でお祝いしても全く問題ありません。

6-1-1. 兄弟姉妹そろっての七五三もおすすめ!

年齢の近い兄弟姉妹がいらっしゃる場合は、タイミングをあわせて七五三をお祝いするのもよいでしょう。晴れ着姿で、仲のよい写真を撮ることができてとても素敵ですね。

また、七五三当日を迎えるにあたり、日程調整から着物レンタル、着付けやヘアアレンジの手配、会食の予約など、準備はたくさんあります。

兄弟姉妹をまとめてお祝いすることで、それらの大変な準備を一度で済ませてしまえる、というのも親として助かる面かもしれません。

6-2. どの時期に七五三をするか

「今年七五三をしよう」と決めた場合、次に決めるのは、「何月に七五三を行うか」です。

七五三で神社や写真スタジオが混雑するのは、10~11月です。この時期に行うのか、時期を外すのか、それぞれのメリット・デメリットを考慮して時期を決定しましょう。

6-3. 家族・親族の誰を呼ぶか

七五三の時期が決まれば、七五三のお祝いを家族で行うのか、祖父母や親戚もお招きするのかを考えましょう。

せっかくの機会ですので、一緒にお祝いできることを楽しみにしている祖父母も多いはず。

後々トラブルにならないように、家族で話し合って決めましょう。

6-4. 日取りはどうするか

七五三の時期にある程度目途が付けば、日取りを決定しましょう。

伝統的には11月15日が七五三の日とされますが、必ずしもこの日にお祝いをしなければならないということはありません。

七五三の日は混雑する傾向がありますが、今年(2024年)は11月15日が平日であるため、前後の土日も大変な混雑が予想されます。

また、七五三と六曜は基本的に関係ありませんので、お日柄にこだわる必要もありません。といっても、大安は混みあう傾向があります。

現在では七五三はいつお祝いしてもよいものですので、七五三の日を大切にするのか、お日柄を優先するのか、混雑を回避したいのかなど、こだわるポイントを家族で相談し日取りを決めましょう。

一緒にお祝いする親族の中に、伝統やお日柄を気にされる方がいる場合、必要に応じて相談してみるのもよいでしょう。

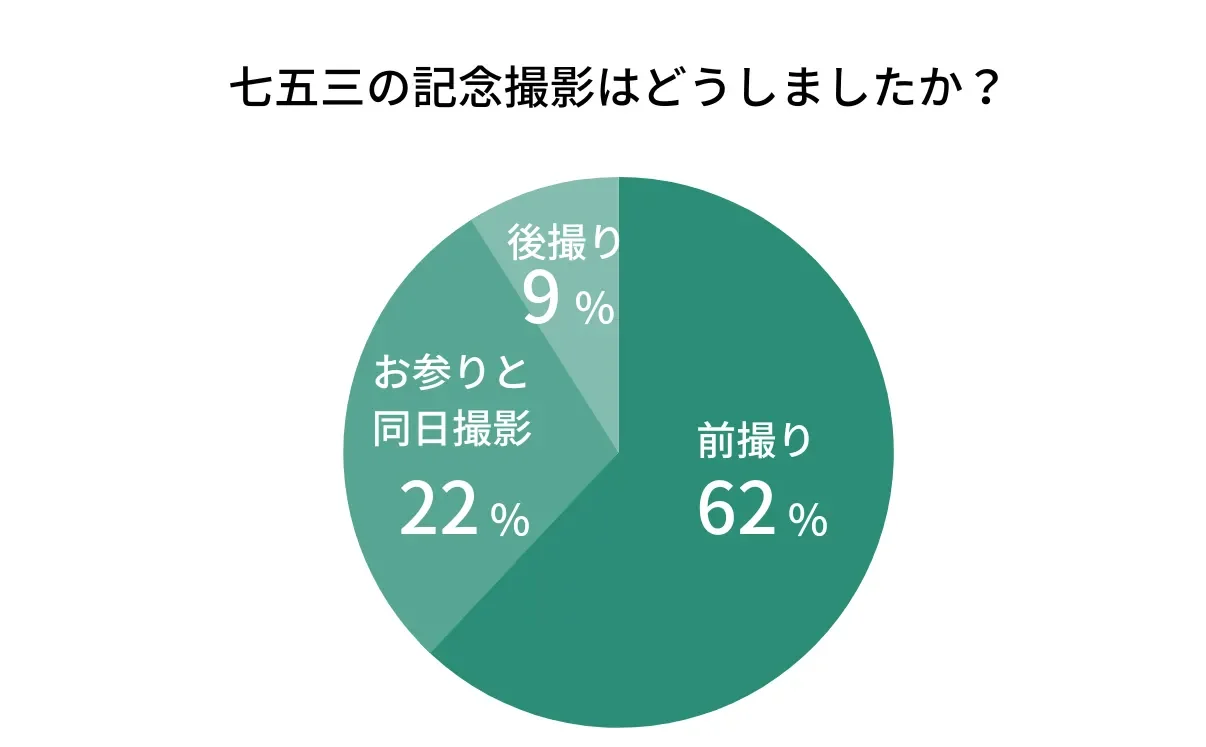

6-5. 記念撮影のタイミングをどうするか。

一般的に、七五三の記念撮影は、

・神社へのお参り当日

・前撮り もしくは 後撮り

上記の両方を行うか、お参り当日のみとするのかとなります。

当日以外に前撮りもしくは後撮りを行う場合は、着物や撮影の予約が別途必要になります。

7.いつから、何を準備する?

七五三のお祝いとして、主に「神社への参拝」「記念写真の撮影」「お祝いの会食」の3つをするのが一般的です。

特に10~11月に七五三のお祝いをする場合、早めの予約がベターです。

希望日にできなかった、着たかった晴れ着が予約で埋まっていた、会食の予約がとれなかった、といった事態とならないよう、ハイシーズンでのお祝いを希望する方は特に、いつから準備をするのかも含め、早めに検討を始めましょう。

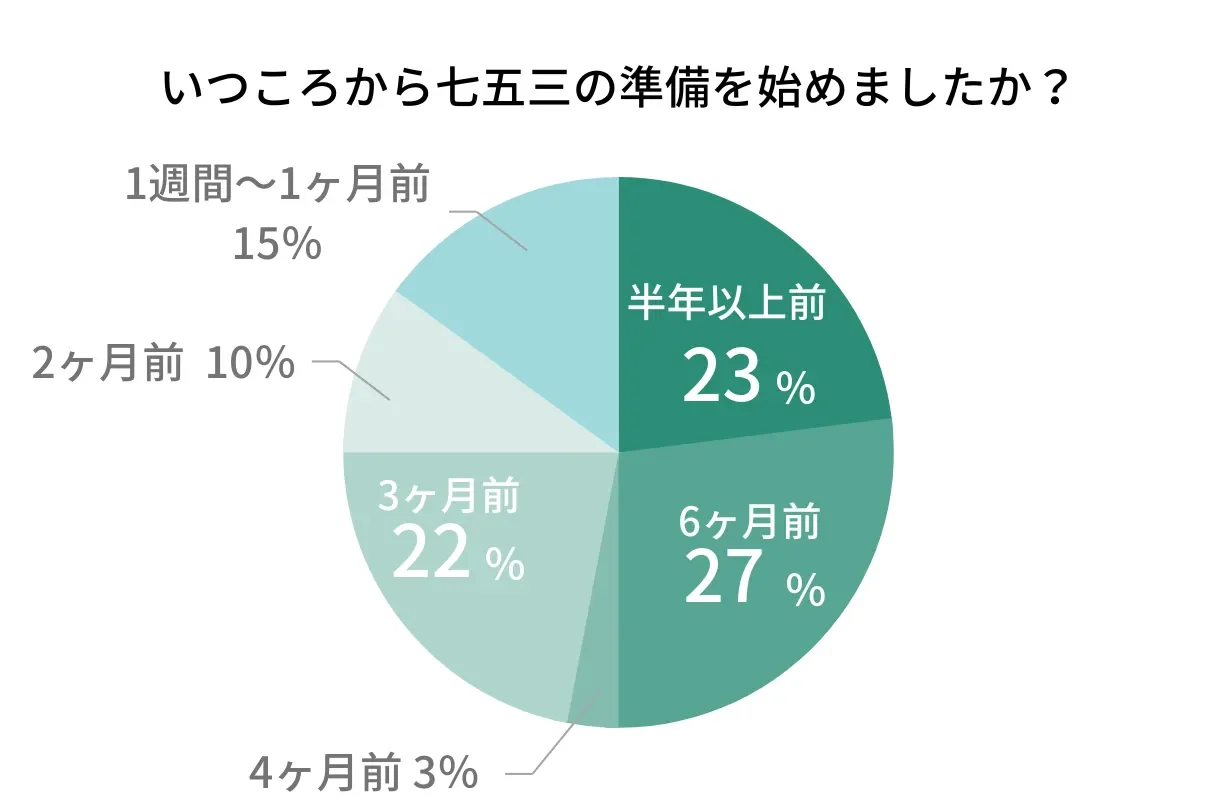

7-1. 半数のご家庭が半年前には準備開始

出典:【アンケート】先輩ママに聞く!これだけはやっておきたい「七五三の準備」って? | PINTO | スタジオアリス

七五三の準備をはじめるタイミングについては、およそ半数の家庭が、半年前には準備を開始しているという結果が出ています。

さらに、3ヶ月前までに準備されている方は全体の70%越えにものぼります。

七五三をお祝いする時期にもよりますが、特に10~11月にお祝いを考えられている家庭は、半年前である5月頃までには、七五三について一度家族で話し合ってみましょう。

アンケート結果では、1ヶ月前から七五三の準備を開始された方も一部いますが、”晴れ着は着ずに普段着で神社へのお参りだけで済ませた”など、お祝いの仕方に違いがあります。

まずは、どんな七五三にしたいのかを具体的にイメージし、「もっと早く準備を始めればよかった」と思わずに済むよう、まずは遅くとも半年を目安に準備を開始するのが吉です。

7-2. 七五三の準備が直前になってしまった場合

直前の準備になってしまっても、大丈夫です。というのも、七五三の準備期間は、七五三のお祝いとして何をするのか、によって大きく変わってくるからです。

神社で七五三のご祈祷を受けるだけ、であれば、直前から準備を開始しても全く問題ありません。

神社でのご祈祷は、多くの神社が予約をせずに当日の受付でご祈祷を受けることができます。不安な場合は、念のため神社のWEBサイトで確認するか、直接電話で問い合わせてみましょう。

衣装や撮影が間に合わない場合「よそ行きのきれいな洋服で代用する」「記念撮影は自分のカメラで撮影する」としてもよいでしょう。

一方で、やはりきっちりと晴れ着を着て、プロのカメラマンに写真を撮ってほしい、ということであれば、混雑シーズン直前の準備だと間に合わない可能性もあります。

その場合は、時期をずらして、あらためてしっかりと準備期間を確保して、納得のいく形で七五三のお祝いをしましょう。

七五三の時期をずらすことについては全く問題ありませんので、ご安心ください。

7-3. どこの神社に行くのか決めましょう

神社へのお参りは、どこに行くかも重要です。

以前は、近所の氏神様の神社にお参りに行くものでしたが、最近では安産祈願やお宮参りでお参りした神社や有名な神社にお参りに行く方が多くなっています。

せっかくのお祝いですので、少し足を延ばして素敵な神社にお参りしてみるのもよいかもしれません。

神社でご祈祷を受ける際に必要になる「初穂料」の準備もしておくと、現地であわてることなくスムーズに納めることができます。

納める金額は神社によって異なりますので、事前に調べて準備しましょう。

| >>>初穂料の封筒の選び方、書き方について詳しくはこちらから。 【神職が画像で紹介】初穂料はどんな封筒に入れる?書き方やお金の入れ方、神社での渡し方まで解説 |

7-4. 記念撮影をどうするか決めましょう

七五三の晴れ着での記念撮影は、お子さまとご家族の一生の宝物になります。

記念写真の撮影は、当日もしくは別日にフォトスタジオで、もしくは当日神社への出張撮影サービスを利用するのが一般的です。

以前はお祝いの日の当日に記念撮影をすることが一般的でしたが、今はほとんどの方が4~9月に前撮りをします。

記念撮影を別日に設けることで、お参り当日のスケジュールに余裕ができるほか、慣れない衣装でお子さまが疲れて撮影に集中できない、などの事態も回避できるためです。

また、別日でのスタジオ撮影であれば、天候を気にしなくて済むのも嬉しいポイントです。

ただし、別日での撮影となると、着付け・ヘアセットといった費用が2回分(参拝当日分、別日撮影分)かかりますので、ご注意が必要です。

フォトスタジオによっては、当日・別日撮影がセットになったお得なプランも用意されていますので、検討してみてもよいでしょう。

また最近では12月前後に「後撮り」をする人もいます。後撮りは当日撮りに比べてゆっくりとスケジュールが取れるほか、前撮りよりも比較的予約が取りやすいことがメリットです。

(出典:スタジオアリスWeb 「七五三のスタジオ撮影、「前撮り」と「同日撮り」のメリット・デメリット )

一方で、神社への参拝当日、出張カメラマンに撮影をお願いする場合、お祝い当日の思い出をしっかり残すことができます。

出張カメラマンがいれば、家族全員そろっての撮影も可能です。「お父さんが撮影役に集中して、どの写真にも映っていない」といった残念な事態も回避できます。

ただし、神社によっては出張カメラマンの撮影がないできない場合がありますので、出張カメラマンの同行可否については、お参り予定の神社に事前に確認しておきましょう。

7-5. 会食を準備しましょう

お参り、記念撮影の後は「お祝いの会食」をします。祖父母や親戚を呼ぶ場合には事前の連絡が必要なため、余裕を追って準備をしましょう。

会食は、お店で行う場合と自宅で行う場合があります。

ホテルや料亭などでは、時期になると七五三の特別メニューを設けているところがあります。高級なお店でお祝いのお膳を囲むのも、特別な1日の演出になります。

一方、自宅での会食はお子さまが飽きてしまったり、疲れてしまっても柔軟に対応できることでしょう。メニューも祝い鯛やお赤飯を準備してお祝いムードを演出するのもよいですし、お子さまの好きなお肉やお寿司、デザートでお祝いをするのもよいでしょう。

いずれにせよ、七五三の主役はお子さまです。お子さまにとって楽しい思い出となるような食事会にしましょう。

7-6. 各種予約を進めましょう

七五三当日に向けて、以下の項目は予約が必要になります。

・着物レンタル

・着付け、ヘアセット

・出張カメラマン

・会食レストラン

上記については、決まり次第、早めに予約を進めましょう。

基本的に、多くの神社ではご祈祷に予約は必要ありません。しかし、不安な場合もしくは時期をずらして七五三のお参りを検討されている場合は、事前に神社のWEBサイトや直接電話で確認しましょう。

8.七五三当日の流れは?

七五三に向けて色々と準備をすることが多いと感じられた方もいらっしゃるでしょう。

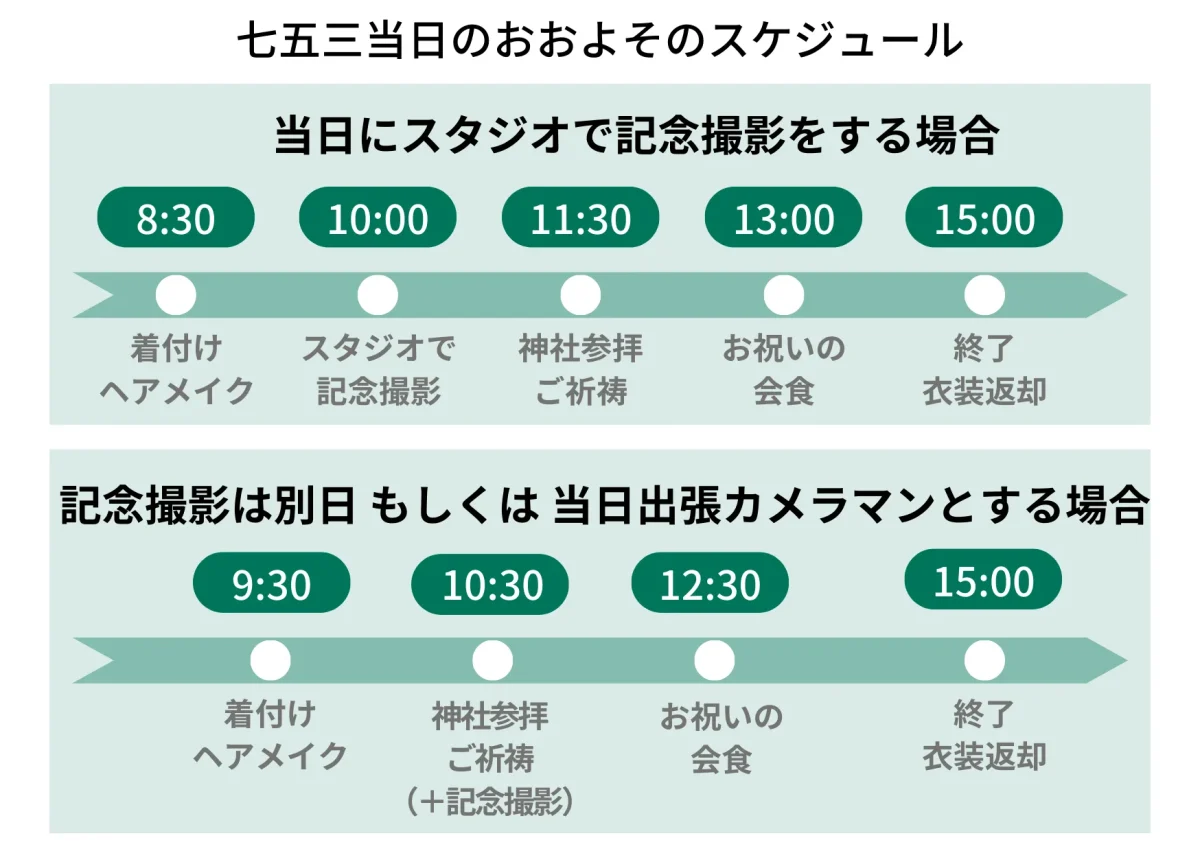

ここでは具体的に、七五三当日の流れを大まかにご紹介します。

もちろん、七五三当日に何をするのか、どこの神社に行くのか、によってスケジュールが大きく変わりますので、あくまでも目安程度になりますが、「いつ七五三をお祝いするのか」を検討される際に、参考になさってください。

8-1. 着付け・ヘアメイク

まずは、着付けやヘアメイクを行います。フォトスタジオや美容院で行う場合は早めの予約が必要です。多くのフォトスタジオや美容院では、お子さまが飽きないような工夫がなされています。

もちろん、家族のなかで着付けやヘアメイクのできる方がいれば自宅でも可能です。

8-2. 記念撮影

当日の記念撮影は、神社参拝前にスタジオで行うか、実際の神社参拝の際に行うことになります。

スタジオで記念撮影を行う場合は、当然「撮影」に集中する必要がありますので、お子さまも飽きたり疲れてしまうことがあるでしょう。楽しみながら撮影を行いましょう。

一方、神社参拝の際に記念撮影を行う場合は、ある程度時間に余裕ができ、境内で過ごす時間をしっかりと確保できるというのが嬉しいポイントです。

8-3. 神社へお参り

神社でのご祈祷は七五三のメインイベントです。

神社での七五三のご祈祷は、神社によっては予約が必要な場合がありますので事前に確認しましょう。

神社に参拝する際は、時間に余裕をもって行動するようにしましょう。

ご祈祷の予約がある場合は、30分前に到着しておくことが望ましいです。普段着慣れない服装や草履での移動は、思った以上に時間がかかるものです。

神社仏閣で記念写真を撮る際は、撮影場所にも注意しましょう。神社仏閣によっては事前の許可が必要な場合や、撮影禁止場所があるためあらかじめ確認しておきましょう。

| ご祈祷の手順

①ご祈祷の受付をし、初穂料を納める ②待合室にて順番まで待機する ③神殿へ移動し、お祓いを受ける ④神職が、お子さまの健やかな成長を祈る祝詞を奏上する ⑤玉串を奉り、神様にお参りをする |

| >>>ご祈祷の流れやマナーについて詳しくはこちらから。 |

家に帰ってから、神社で受けたお神札は大切にお祀りしましょう。

場所は、神棚があれば神棚に、なければ、家族が集まる部屋の目線よりも高い位置にお祀りしましょう。

ご祈祷が終われば、時間の許す限り境内を自由に散策しましょう。お子さまの晴れ着姿を見るのは格別の喜びかと思います。

8-4. お祝いの会食

神社への参拝が終わったら、昼食に、お祝いの会食をします。

お子さまの衣装を汚さないように、着替えをしてから会食に臨むと安心です。お子さまがお祝いの日を最後まで楽しめるような食事会にしましょう。

9.まとめ

お子さまの成長を祝う儀式である七五三は、ご家族にとっての一大イベントです。

その分、準備することもたくさんあります。

そんな七五三を「いつお祝いするか?」はとても重要なことでしょう。

まず大前提としてお伝えしたいのは、七五三はご家族の事情や優先事項にあわせて都合のよいときにお祝いしてよいということです。

七五三の時期を検討する際のポイントとしては、

・七五三の年齢は、満年齢・数え年・早生まれなど、こだわりすぎなくてよい。

・七五三の時期は、10~11月がハイシーズンですが、時期をずらしてもよい。

・いつまでにやらねばならないという決まりもない。

・お日柄も気にしなくて大丈夫。

・七五三の準備は半年前には開始するのが安心。

七五三をお祝いするタイミングについて、こうしなければならない、という堅苦しいルールはありません。

ご家庭の事情や、お子さまの成長、兄弟姉妹とあわせるなど、各ご家庭にあったベストなタイミングは様々です。

早めに準備を開始し、そのご家庭ごとの最もよいタイミングで、最高のお祝いの一日にしましょう。

<参考資料>

・happily photo Studio「七五三の由来・意味とは」https://www.happilyphoto.jp/column/256987/

・Studio Alice 「スタジオアリスの七五三」https://www.studio-alice.co.jp/753/

・スタジオマリオ「七五三コラム」https://www.studio-mario.jp/event/753/article/003/

・リトルママWeb https://media.l-ma.co.jp/category/kosodate/

・価格.com 写真館・フォトスタジオ検索「お⺟さんに聞いた七五三実態調査」 (https://www.studio-alice.co.jp/shortcut/753_s/column/detail21.html)

よくある質問

| [質問]七五三は何歳でするものですか? |

| 一般に、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いをします。 |

| [質問]七五三はいつするものですか? |

| 各ご家庭の事情にあわせて、いつお祝いしても構いません。伝統的には、11月15日が七五三の日といわれており、10~11月に七五三のお祝いをされる方が全体の8割を超えますが、混雑回避のため時期をずらしても問題ありません。 |

| [質問]2024年は何年生まれの人が七五三ですか? |

| 満年齢で、3歳は2021年生まれ、5歳は2019年生まれ、7歳は2017年生まれのお子さまがお祝いの年になります。最近では満年齢でお祝いする方が多くいらっしゃいますが、数え年・早生まれなどこだわりすぎる必要はありません。 |